[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장]

친정 가는 길

- 김경숙

보물을 찾으러 가는 기분이 이런 것일까

마음은 벌써 우슬재를 넘어

친정집 대문을 들어서고 있다

눈앞에 전개되는 정겨운 오월의 풍경

어줍은 표현으로 감당하기 벅차다

오전 11시 휴대폰이 울린다

오메 어디쯤 오고 있냐 머나먼 길 힘들 텐데 어버이날 안 오면

어쩐다고 일부러 시간 내서 온다냐 나야 딸들 오니께 좋기는

하다마는 어쩌든지 운전 조심하고 천천히 오니라

오후 12시 30분 전화를 받으신다

어디냐 겁나 시장하것다 니그들 오면 같이 묵을라고

밥 안 묵고 기다리고 있다 읍내 장날 가서 좋아한 것 사다

국도 끓이고 낙지 초무침하고 게장도 만들어 놓고 맛나게

점심 준비해 놨응께 조심해서 오니라 오냐 오냐

뚜 뚜 뚜......

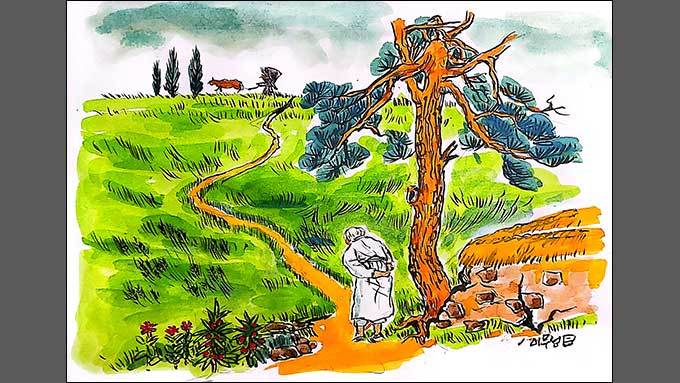

동네 어귀 노송 한 그루,

버팀목에 의지한 채 흔들리며 서 있다

고향 들녘 보리밭, 눈 안에 잠긴다.

조선시대는 “처가와 변소는 멀어야 좋다.”라는 속담이 있듯이 사돈 사이 왕래가 거의 없었다. 그뿐만 아니라 그때는 여성 특히 며느리의 나들이는 생각조차 하기 힘든 일이었다. 특히 예전 전통사회에서는 집안일은 물론 농사까지 함께 해야 했기에 며느리들이 며칠씩 집을 비우며 친정집에 갈 수는 없는 일이었다. 그래서 한가위가 지난 뒤 시집간 딸과 친정어머니가 중간 지점을 정하고 만나, 장만해 간 음식을 먹으며 한나절 동안 회포를 풀었던 풍습이 있었는데 이를 ‘반보기'라고 했다. 반보기는 다른 말로 ’중로상봉(中路相逢)‘ 또는 ’중로보기(中路-)‘라고도 했는데 중도에서 만났으므로 회포를 다 풀지 못하고 반만 풀었다는 데서 이렇게 말한 것이다.

그런데 이제 ’반보기‘하는 사람은 없다. 요즘은 민족대이동이라 하여 명절에 국민 대다수가 고향을 찾아 부모님과 일가친척을 만나고, 성묘도 하는데 이는 ‘반보기’가 아닌 ‘온보기’일 것이다. 그에 더하여 차가 밀려 고생한다고 시골의 부모가 서울로 상경하는 풍습이 생기기도 하였다. 또 몇 해 동안 ‘코로나19’라는 돌림병이 돌아 만날 수가 없자 손말틀(휴대폰) 영상통화로 대신하는 일도 벌어졌었다.

여기 김경숙 시인은 그의 시 <친정 가는 길>에서 어머니를 보러 친정에 간다. “보물을 찾으러 가는 기분이 이런 것일까”라고 친정 가는 길을 표현한다. 온보기를 하러 가는 마음에는 벌써 우슬재를 넘어 친정집 대문을 들어서고 있는 것이다. 그러나 딸을 기다리는 어머니의 마음에 견줄 바는 아니다. 어머니는 손말틀(휴대폰) 너머로 “오메 어디쯤 오고 있냐 머나먼 길 힘들 텐데 어버이날 안 오면 어쩐다고 일부러 시간 내서 온다냐 나야 딸들 오니께 좋기는 하다마는”라고 말씀하신다. 그게 세상의 모든 어머니 마음이리라. <푸른솔겨레문화연구소장 김영조>