[우리문화신문=류리수 기자] 새벽에 집을 나서서 비행기를 갈아타며 하루종일 걸려 도착한 곳은 구로베(黒部) 협곡이었다. 그곳의 구로3댐(黒部第三ダム, 1936년 착공, 1940 완공) 가까이에 가서 직접 그 역사를 느껴보고 싶었기 때문이다. 현재 일본 최대 규모를 자랑하는 구로베댐(구로4댐, 1956년 착공, 1963년 완공)은 바로 구로3댐이 건설되었기 때문에 지을 수 있었다.

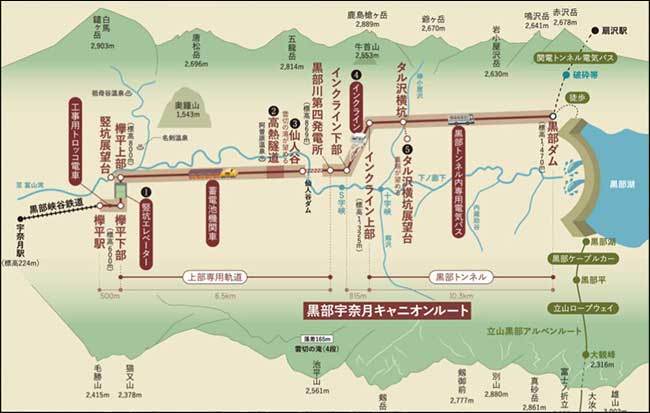

구로베 우나즈키(宇奈月) 캐년 루트

다만, 구로3댐에 가려면 9월에서 10월 사이 한 달 동안만 들어갈 수 있으며, 숙련된 등산가도 이틀에 걸쳐 도착할 수 있다고 한다. 그런데 구로베 협곡에 댐을 건설하기 위해 이용해 온 경로를 <구로베 우나즈키(宇奈月) 캐년 루트>라는 여행상품으로 2024년 6월부터 일반인에게 개방하기로 했다. 공교롭게도 내가 갔을 때는 작년 말에 일부가 지진으로 무너져서 구로3댐까지 가볼 수가 없었다.

구로베 우나즈키(宇奈月) 캐년루트는 도롯코, 엘리베이터, 축전지 기관차, 전용전기버스 등을 타고 우나즈키역(宇奈月駅)에서 구로베댐까지 가는 코스다. 이 코스는 내년 가을 열 예정이라서, 내가 구로3댐에 가장 가까이 가기 위해서는 이 루트의 맨 첫 구간인 구로베 협곡철도를 10분 동안 타고 야나기바시(柳橋)까지 가는 것이 최선이었다. (우리문화신문, 「구로베 협곡열차서 되새긴 조선인 노동의 기억」 참조)

도야마현이 자랑하는 다테야마(立山) 칼데라 사방공사, 후간(富岩) 운하, 구로베강 협곡의 댐들 등 수많은 근대적 시설에는 조선인의 피와 땀이 스며있다. 그 가운데서도 구로3댐 공사는 인류 역사에서 인간이 도저히 해낼 수 없는 극한의 토목공사로 꼽힌다.

이 구로3댐(구로베 제3발전소를 위한 댐으로 통칭 구로3댐. 센닝다니댐(仙人谷ダム)이라고도 불린다.)은 단순한 저수시설이 아니라, 물을 활용해서 전기를 생산하는 구로베 제3발전소와 연결되어 있다. 곧 댐에서 물을 막아 낙차를 만들고, 발전소는 그 물을 터널 등 도수관을 통해 끌어와 터빈을 돌려 전기를 생산하는 구조다. 이 댐과 발전소의 공사에는 조선인 노동자가 돈을 벌기 위해 스스로 찾아오기도 했지만, 1939년 이후에는 강제로 조선인들이 동원되었다.

인신공양으로 강행한 극한의 토목공사 – 수평보도, 고열터널, 눈사태

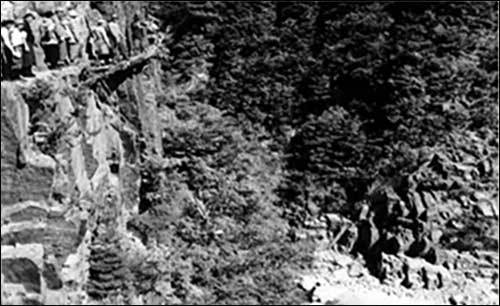

구로베 협곡에 발전소를 짓기 위해서 우선, 협곡 절벽에 폭 60cm(이후 1m로 확장)의 ㄷ자형 수평보도 13km를 냈고, 이후 일본전력이 16km를 연장해서 일전(日電)보도를 내고, 공사 장비를 옮겼다.

1937년 구로3발전소가 있는 게야키다이라(欅平)까지 협곡 열차가 연장되었는데 그 이전까지는 노동자들이 그 길로 직접 자재를 메고 운반해야 했으며, 이 과정에서 추락ㆍ낙반 사고로 이미 42명이 목숨을 잃었다. (村上兵衛、《黒部川-その自然と人と》、関西電力、1989. 449쪽)

또한 구로베 제3발전소 건설을 위해 약 6km 길이의 도수(導水)터널을 뚫어야 했는데 그 중 약 1km 구간은 암반 온도가 160도~180도에 달하는 고열터널이었다.

터널을 뚫기 위해 2명이 12시간 걸려 구멍 24개를 1m 깊이로 파면 화약 담당 2명이 그 구멍 안에 다이너마이트를 2~3개씩 넣고 도화선에 불을 붙이고 도망치는 작업을 해야 한다. 그런데 암반온도가 160도~180도로 고열인 터널 안에 들어가서 공사를 해야 하므로, 작업조의 10m 뒤에서 2명이 호스로 물을 뿌려주고 또 그 10m 뒤에서 2명이 앞 사람에게 물을 뿌려주면서 8명이 한 조가 되어 공사를 진행했다.

그것도 장시간 노동할 수 없어서 10분~30분마다 교대했다고 한다. 당시 일했던 박경호 씨는 “몸에 끼얹은 물이 뜨거워지면서 밑으로 흘렀는데 그 물에 달걀을 담그면 10분 만에 익을 정도”(호리에 세쓰코 지음, 박은정, 안영신 옮김, 《구로베 저편의 목소리》, 글로벌콘텐츠, 2023. 83쪽) 라고 증언하고 있다. 천정에서 떨어지는 뜨거운 물에 화상을 입고 유황 유독가스를 맡으며, 뜨겁게 차오른 물에 허벅지까지 잠겨서 일하다 보니 살이 검붉게 헐고 껍질이 벗겨졌다고 한다.

무엇보다 치명적인 것은 다이너마이트가 고열을 견디지 못해 자연 폭발하는 사고가 잇달아 일어난 것이다. 사고가 나면 터널 안은 시신의 살덩이가 흩뿌려지는 참혹한 현장이 되었다. 여기에는 인권도 노동법도 없었다.

설상가상으로 괴력의 눈사태도 잇따랐다. 1938년 시아니다니(志合谷)에서 84명, 1940년 아조하라다니(阿曾原谷)에서 26명이 순식간에 희생되었다.

위험한 일은 조선인이

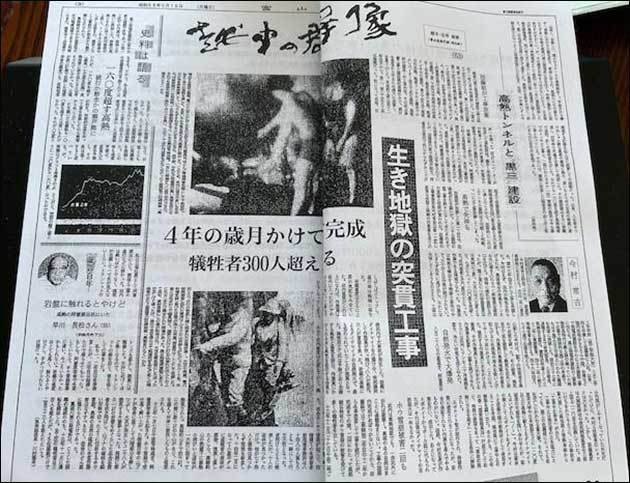

구로3댐 및 구로베 제3발전소 건설로 인한 희생자는 300명이 넘는 것으로 알려져 있다. 연구자 호리에씨는 구로베 오쿠야마(奥山)국유림의 함바집 공사 관계자 3,500명 가운데 1/3이 조선인이라고 했다. (堀江節子、 『黒部ダムと朝鮮人労働者』、桂書房、2023. 55쪽)

게다가 위험한 일은 그 조선인들이 했다는 많은 증언이 있다. “고열터널에서의 작업은 조선인이었기에 가능했다.” “목숨을 걸어야 했기에 아무리 높은 임금이라도 일본인은 터널에서 일하려고 하지 않았다.”라는 증언들이 있다.(《구로베 저편의 목소리》 83쪽)

《구로베의 발자취》(宇奈月町教育委員会、2005년. 7쪽)에서도 군수자재 생산의 원동력으로서 전력자원 개발은 지상명령이라서 인해전술로 돌파할 수밖에 없었는데, ‘목숨 걸고 고열터널을 판 노동자의 대다수가 당시 일본에 일하러 왔던 조선인들이었다’고 밝히고 있다. 또한 고열터널에서의 임금이 높았다는 설명을 덧붙이고 있다. 일본인은 아무리 높은 임금이라도 안 하겠다는 일을 왜 조선인이 멀리서부터 와서 하게 되었는지 그 배경에 대해서는 지면을 할애하고 있지 않다.

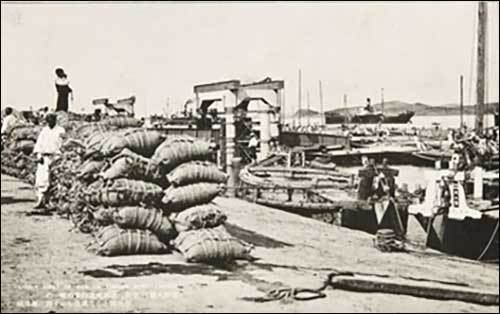

땅도 쌀도 일본에 빼앗겨 굶주린 조선인들은 자신의 목숨을 내어놓더라도 가족에게 보낼 돈이 절실했던 것이다. 고향도 가족도 등지고 비교적 임금이 높다는, 그래서 지옥 같은 구로3댐 공사장까지 흘러들어올 수밖에 없었던 망국민의 처절함이 상상된다. (우리문화신문, 「쌀 소동 발상지, 우오즈(魚津)의 쌀 창고」 참고) 심지어 1939년 이후로는 이곳에 조선인이 강제 동원되어 더욱 나쁜 조건 속에서 위험한 일을 해야 했다.

이렇게 수백 명이 희생되는 혹독한 공사임에도 중단되지 않았던 것은, 군수 물품 제작이 시급한 전시 상황에 전력(電力)이 절실했던 군 정부의 강력한 의지 때문이었다. 도야마현이 다이너마이트 자연발화 사고의 처참한 현장을 조사해서 공사 중지를 요청했으나, 군 당국은 “개선책을 마련해서 공사를 계속하라”라며 강행을 지시했다. 눈사태로 수많은 희생자가 발생했을 때도, 초월적 존재인 천황이 유족에게 하사금을 내림으로써 누구도 공사를 거역할 수 없게 했다.

지워진 ‘조선인’, 기록을 통해 진혼

이러한 강제성 때문에 구로3댐 공사에서 많은 사망자가 나왔고 그 가운데 위험한 공정을 맡은 식민지 조선인들의 피해는 더욱 컸을 것이다. 기록을 철저히 하는 일본이지만, 그 구체적인 수치는 지워져서 찾을 수가 없고 증언들에 의존해서 추정할 수밖에 없다. 구로베에서의 조선인 희생자 수치는 고사하고 1,000여 명의 조선인이 그곳에서 일했다는 기록조차 찾기 어려운 것이 현실이다.(우리문화신문, 「고열터널 속 조선인의 뼈·살을 갈아 넣은 공사」 참조 )

역사 소설가 요시무라 아키라(吉村昭)의 《고열터널》은 구로베 제3발전소의 참혹한 건설 과정을 증언을 바탕으로 사실적으로 묘사했지만, 이 소설에 조선인 노동자는 등장하지 않는다.

그 소설 이후로 구로3댐에 대한 설명에서 조선인은 자취를 감추게 되었다. 90여 년이 지난 오늘, 구로베가와(黒部川) 전기기념관 등 구로베 현장에서 ‘조선인 노동자’의 흔적조차 찾아볼 수 없었다. 현지의 젊은이들은 그곳에서 조선인이 일했다는 것을 모르고 있을 것이다. 한국인들도 구로베를 유명 관광지로만 알고 찾고 있다.

오늘날 일본은 군국주의에 대한 반성 대신 역사수정주의로, 일본의 전쟁 준비에 동원된 조선인 수난의 역사를 지우고 왜곡하고 있다. 일본과의 역사 전쟁은 현재 진행 중인 것이다.

양심 있는 지식인들은 과거 일본 제국주의가 조선인에게 했던 일들을 증언하고 싶어 한다. 그러나 일본 극우세력의 득세로 인해 가족에 대한 협박과 피해가 우려되어 신원을 공개할 수 없는 상황이다. 조직적이고 폭력적인 극우세력에 대한 협박의 공포는 우리의 상상을 넘어선 것이었다. 이렇게 일본의 극우적 사회 분위기는 지식인들의 입을 다물게 했고, 과거 조선인에 대한 언급은 금기어가 되어가고 있다. 이렇게 역사의 기억은 점점 지워져 가고 있다.

세계유산으로 등재한 군함도와 사도광산은 조선인의 노동을 부인하지 않았지만, 약속과 달리 ‘강제’ 동원이었다는 말 대신에 일본인과 ‘평등’하게 대우했다고 표현함으로써 한국의 공분을 샀다. 그런데 세계유산 등재를 꿈꿨던 구로3댐은, 생지옥과 같은 공사 현장에 ‘조선인’이 있었다는 사실조차 지워버린 지 오래였다. 이번에 우리 조상의 흔적을 찾으러 구로베에 갔지만 그곳에 조선인에 대한 기록이 없다는 것을 확인하고 온 셈이 되었다.

다만 ㅎ 선생과 같은 일본의 양심적인 시민 연구자들이 발로 뛰어 수집한 증언과 자료가 그 조선인들을 되살려낸 것이다. 마에다 아키라(前田朗)는 이러한 연구자의 노력에 대해 ‘역사수정주의자에 항거해서 기억과 기록을 되살렸다’라고 했다.(<사라진 조선인 노동자-구로3댐과 고열터널>, 《사회민주》, 2023.9.) 구로3댐 희생자에 대한 기록은, 희생되신 분들을 기억함으로써 되살리고 위로하는 의식이기도 하다.

지난주 8월 23일, 한일 양국 정상의 상호 우호적 공동언론발표가 있었고 양국 국민은 모두 안도하며 환영하고 있다. 이번 정상의 만남이 언젠가는 양국 간 문제의 근원인 역사 인식에까지 닿아서, 일본의 양심 있는 지식인이 자유롭게 진실을 말할 수 있는 사회가 되기를 바란다.