[한국문화신문 = 김영조 기자] 조선시대 독점적 상업권을 부여받고 국가 수요품을 조달한 여섯 종류의 큰 상점 곧 육의전(六矣廛)이 종로에 있었습니다. 그 육의전은 크게 지전(紙廛 지물포), 포전(布廛, 주로 베를 파는 가게), 어물전(魚物廛), 선전(線廛, 비단가게), 면주전(綿紬廛, 명주가게), 면포전(綿布廛, 주로 흰 무명만 다룸) 따위가 있었지요. 그런데 조선 정조 때 수도 한성부의 역사와 모습을 자세히 적은 부지(府誌) 《한경지략(漢京지略)》란 책에 보면 “혜전(鞋廛)”이란 것도 있었다고 합니다.

▲ 신발창은 징신과 같이 촘촘히 징을 박은 것으로 정3품 이상의 당상관만 신었던 놋갖신

“혜전(鞋廛)”은 주로 가죽신을 파는 가게인데 이전(履廛)이라고도 불렀습니다. 그러나 혜전에는 나막신을 팔던 “목혜전(木鞋廛)”, 미투리나 짚신을 팔던 “승혜전(繩鞋廛 草鞋廛)”도 있었는데 이 혜전은 곳곳에 가게가 있었지만 혜전 가운데에서도 가장 비싼 놋갖신(油釘鞋)은 종루전(鍾樓廛)에서만 팔았습니다. 그도 그럴 것이 놋갖신은 한자말로 ‘협금혜(挾金鞋)’라고했는데 태사혜와 비슷하고 신발창은 징신과 같이 촘촘히 징을 박은 것으로 정3품 이상의 당상관만 신었던 것입니다.

참고로 조선시대의 시민(市民)은 지금의 시민과 다릅니다. 요즘이야 도시에 살면 무조건 시민이라 부르지만 그때는 시전상인을 가리키는 말이었습니다. 또 조선 후기 중앙 각 궁, 관부에 필요한 물자의 조달을 맡았던 사람들을 가리켜 공인(貢人)이라 하였는데 시전상인 곧 시민과 아울러 공시인(貢市人)이라고 불렀습니다. 그래서 당시 도성 안의 백성이라하면 하나는 시전상인이고 하나는 공인이었다는 얘기입니다.

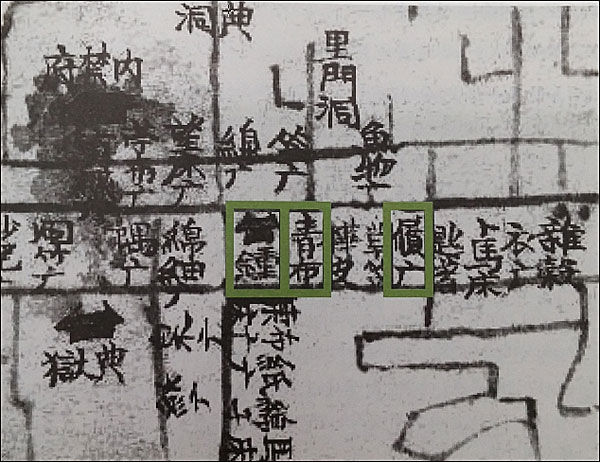

▲ 종루(鍾樓), 이전(履廛) 따위가 그려진 지도