- 등록2012.09.20 21:05:20

|

한국의 전통악기들 중에서 입으로 불어 소리 내는 악기를 흔히‘피리’또는‘퉁소’라고 부르고 있다. 그러나 이렇게 부르는 것은 잘못 전해오는 명칭인 것이다. 모차르트의 유명한 오페라 중 최후의 작품으로 알려진 마적(魔笛)을 우리말로는 <요술피리>라고 번역하고 있다. 적(笛)을 피리로 풀고 있는 것이다.

그래서 동양에서는 휘파람을 구적(口笛), 입피리라는 말도 쓴다. 그러나 우리음악에서 말하는 적, 예를 들면 만파식적(萬波息笛)과 같은 악기는 취악기이지만 종적(縱笛)이 아니라 횡적(橫笛),즉 가로 부는 취악기를 의미한다. 피리는 반드시 소리를 유발하는 혀(舌), 또는 서를 관에 꽂아서 세로로 부는 관악기를 뜻한다.

그러므로 입으로 부는 악기를 모두 피리요 퉁소라고 구분 없이 부르는 것은 마치 서양의 관악기를 금관악기든 목관악기든 모두 나팔이라 통칭하는 것과 다름이 없다.

전통음악에서의 피리는 대나무 관대, 즉 죽관(竹管)에 8개의 구멍을 뚫고‘겹혀(double reed)’흔히‘서’라고 하는 리드를 꽂아 부는 악기를 말함이다. 피리처럼 겹혀를 쓰는 서양 관악기에는 오보에(oboe)나 바순(bassoon)과 같은 악기들이 있다.

피리의 총 길이는 25~26cm 밖에 되지 않는 작은 악기이다. 그러나 음량은 매우 큰 편이어서 관악합주, 또는 관현합주에서는 거의 주된 가락을 담당하고 있는 중요한 악기이다.

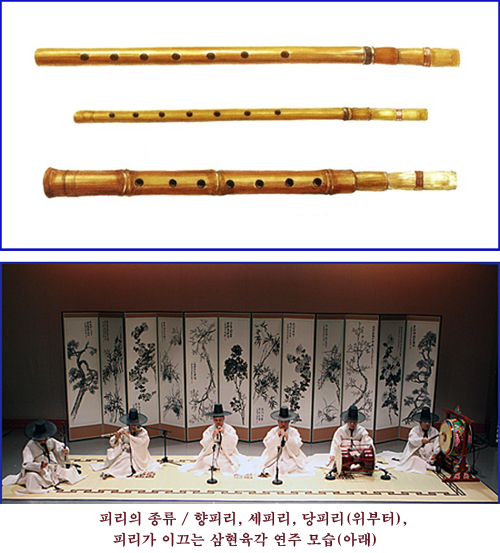

‘여민락’이나 ‘수제천’과 같은 궁중의 대표적인 합주음악은 말할 것도 없고, 민간의 삼현육각(三絃六角) 편성에서나 각 지방의 무속음악, 민요, 무용의 반주음악에도 절대적인 역할을 담당하고 있는 중요한 악기이다.

참고로 삼현육각의 편성은 피리2인, 대금1인, 해금1인, 장고1인, 북1인 등 6인의 편성을 말하며 ‘관악영산회상’ 일명 ‘삼현영산회상’이라는 악곡을 상기 6인의 편성으로 연주한다는 의미로 삼현육각이라 부르고 있다.

피리는 한자로 필률()이라 쓴다. 그러나 읽을 때는 부드럽게 <피리>라고 부른다. 피리의 원리는 버드나무가지를 잘라 만드는 버들피리(호드기)와 비슷하다. 그러나 다른 점이라면 소리를 발음하게 되는 혀(또는 서) 부분과 음높이를 조절하는 관대의 두 부분으로 분리된다는 점이다. 혀는 매우 정교하고 부드럽기 때문에 별도로 분리 보관해야 된다.

이처럼 소리를 내는 혀(reed)와 고저를 만들어 내는 관이 하나가 되어야 연주가 되는 피리류의 악기들은 <향피리>, <당피리>, <세피리>등 3종으로 구분되며 이와 유사한 구조의 태평소가 있다.

피리가 우리나라 음악에 쓰이기 시작하던 시기는 고구려 때로 짐작이 된다. 중국 문헌인≪수서≫나 ≪통전≫의 고구려 전에는 "피리는 일명 가관이라 하고 구자 나라의 악기"라고 한 점으로 미루어 볼 때 본래는 서역계통의 악기로 중앙아시아가 원류지역이 아닌가 한다.

3종의 피리 가운데 향피리가 정악과 민속악에 모두 쓰이고 있는 악기이다. 우리가 일반적으로 <피리>라고 하면 이는 응당 향피리를 가리키는 것이다.

향피리의 주법에는 '제대로 잡는 법'과 마지막 제8공을 쓰지 않고 한 구멍씩 올려 잡는 '치켜 잡는 법' 의 두 가지가 있다. 치켜 잡는 법으로 연주하는 음악들 중에는 우리가 잘 알고 있는‘수제천,‘삼현영산회상’,‘취타’,‘자진한잎(數大葉)’정도가 있고 대부분의 정악곡은 제대로 잡는 주법으로 연주한다.

음색은 거친 듯 하면서도 부드럽고, 정악을 연주할 때는 평화롭고 정대한 분위기를 나타내며 민속악은 흥겹고 경쾌하면서도 애절한 느낌을 주고 있다.

향피리에 비해 조금 가는 피리가 곧 세피리이다. 세피리는 작은 음량을 필요로 하는 음악들, 즉 거문고나 가야금과 같은 현악기들이 중심을 이루는 사랑방의 줄풍류나 또는 가곡이나 가사 시조와 같은 조용하고 한가한 정가의 반주음악에 쓰인다. 세피리의 음높이나 운지법 등은 향피리와 차이가 없고 다만 음량이 작고 여리어 고운 음색을 만들어 낸다.

주로 당악곡조에 쓰이는 당피리라는 악기는 향피리보다 굵은 관대를 사용하며 그 재료는 마디가 촘촘한 검은 대의 오죽(烏竹)을 쓴다. 향피리보다 소리가 굵고 다소 거친 느낌을 주며 당악계통의 음악에 편종, 편경 등과 함께 쓰이고 있다. 당피리가 쓰이는 대표적인 악곡으로는 ‘보허자’,‘낙양춘’,‘종묘제례악’,‘여민락 만(慢)’이나 ‘영(令)’ 등이다.

당피리가 우리나라에 전해진 것은 고려 예종 이후로 보인다. 당피리 역시 8공의 관대를 쓰고 있으나 그 음공의 배열은 조금 다르다. 향피리는 뒤의 제1 음공이 제일 높은 음을 내는데 반하여 당피리는 앞에 있는 제1공이 가장 높은 음을 내는 것이다.

다른 관악기에 비해 이러한 피리류의 악기들은 두 옥타브도 되지 않는 좁은 음역이 단점이기는 하지만, 음량의 조절이나 강약의 구분이 명확한 점 등, 연주자의 감정을 비교적 자유롭게 표현하는 장점이 있다. 피리는 또한 휴대하기가 용이하고 아무리 빠른 가락이라도 연주가 가능하여 국악전반에 절대적으로 필요한 악기라 하겠다.

피리의 명인으로는 조선말기 궁중악사로 활약한 최순영, 이용진 등이 유명하고 그 후로는 이병호, 이석재, 김준현, 김태섭을 들 수 있다. 특히, 김준현이나 김태섭은 이왕직아악부 악사를 거쳐 국립국악원에서 많은 제자들을 양성하여 오늘날 정악피리의 법통을 이은 분들이다.

김준현 명인에게 전해지는 일화 중의 하나. 김 명인이 어느 날 밤, 야외무대공연에서 피리독주를 하였는데, 많은 청중들이 화장실 가는 수고를 덜었다고 한다. 왜냐하면 자신도 모르게 그 자리에서 실례를 했기 때문이라는 것이다. 김준현의 정악피리는 정재국을 비롯하여 곽태천, 사재성, 박인기, 박문규 등이 잇고 있으며, 민속피리의 명인이었던 이충선, 지영희, 오진석의 뒤는 최경만, 김찬섭 등이 활발하게 이어가고 있다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.