[우리문화신문=김영조 기자]

누군가는 떠나고 누군가는 남는다. 하긴 남는다고 영원하랴. 아무리 기원이 간절한들 어찌 세월을 이길 것인가. 우리 사랑했던 한 사람을 보내고 사라진 절을 찾아 먼 길 떠난다. 강이 있는 곳에 마을이 있고, 마을 있는 곳에 절이 있었다. 남한강 유역 폐사지를 오롯이 지키는 거돈사터 삼층석탑. 곳곳에 층층이 쌓여있는 석축 흔적만으로도 당시 웅장한 절의 크기와 공력을 짐작케 한다. 석탑 뒤 대웅전 터였을 것으로 짐작되는 공터엔 커다란 불상의 대좌가 놓여있다.

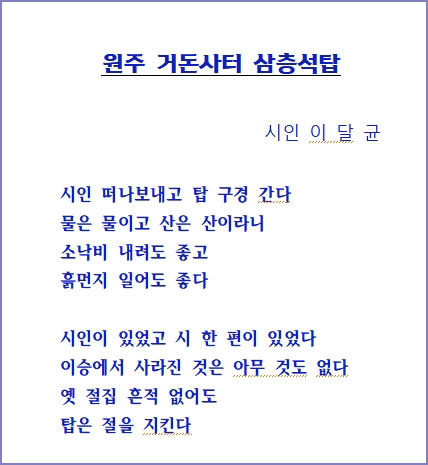

석탑 앞에 부서진 채 놓인 배례석엔 연꽃 모양이 선명하다. 다 사라진 가람에 견주어 쁫밖에 탑은 의연하다. 이 탑은 흔히 보던 것들과 달리, 흙을 둔덕지게 쌓아 단을 만들어 세웠으니 폐허 속에서도 자태가 늠름히 드러난다. 탑신 자체에 별다른 장식이 없어 밋밋해 보이나 오히려 그런 고졸함이 더 가슴에 와 닿는다. 연지 곤지를 찍지 않았다고 미인을 알아보지 못할 것인가. 사람을 잃고 탑을 얻었으니 크게 슬퍼할 일은 아니다. 버려진 이를 버려두고 담담히 돌아올 수 있어 좋았다.(시인 이달균)