[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "왕자녀의 저택이 제도에 벗어난 것을 살피게 하였는데, 덕흥군(德興君)의 집은 50칸이므로 법전에 많이 벗어나지 않았으나(가운데 줄임) 정신 옹주(靜愼翁主)의 집은 3칸, 숙정 옹주(淑靜翁主)의 집은 6칸이 제도에 벗어난다. 이것은 헐라. 적간(부정이 있는지 없는지 캐어 살핌)은 공조가 하였으나 허무는 일은 오부(五部)의 관원이 감독하게 하되, 서부(西部)와 중부(中部)에 있는 저택은 반드시 2부의 관원이 감독하게 하라.“

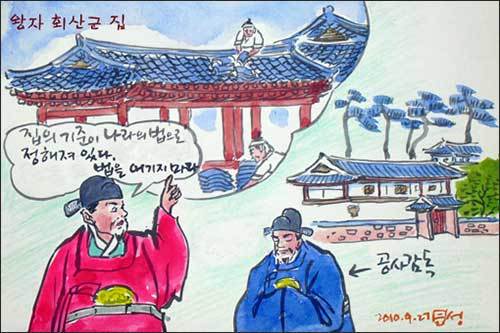

위는 《중종실록》 87권, 중종 33년(1538년) 7월 29일 기록입니다. 중종 임금은 옹주(임금의 후궁에게서 태어난 딸)의 집이 법전에 규정된 것보다 3칸과 6칸을 크게 지었다면서 이를 헐라고 지시하는 내용입니다. 그뿐만 아니라 조선 중기의 무장 전림(田霖, ?~1509)이 한성부판윤으로 있을 때 왕자 회산군의 집 짓는 곳을 지나가다가 짓는 집의 규모가 큰 것을 보고 공사감독을 불러 야단쳐 기둥을 자르고 칸수를 줄인 일명 ‘납작집’이 되게 했다는 이야기가 전합니다.

조선시대는 5백 년이란 긴 세월을 한 왕조 아래에 이어졌습니다. 물론 그 긴 세월 폭군도 있었고, 세도정치도 적지 않았지만, 자기 자식의 집이라도 법전에 어긋나게 큰 집을 짓지 못하게 한 중종과 전림 같은 청백리들이 있었음이 500년을 이어올 수 있었던 바탕이 되었을 것입니다. 요즈음 나랏돈을 개인 수중에 넣는 데 혈안이 된 정치인들을 보게 되는데 중종과 같은 지도자, 전림 같은 청백리도 분명히 있을 것입니다.