|

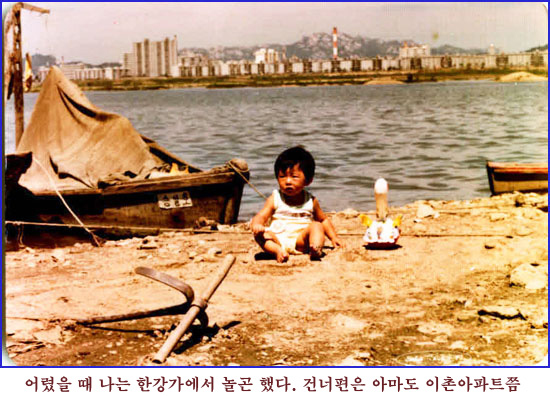

어릴 적 내가 살던 곳은 한강 옆 동네였다. 지금은 아파트단지가 들어서있지만, 현충원 가는 대로변 옆으로 푹 꺼진, 지대 낮은 동네에 올망졸망 수십 가구의 집들이 서로 얼굴을 맞대고 있었다. 집에서 일분만 뛰어 내려가면 한강이었는데, 어릴 적 친구들과 찍은 사진 중에는 한강에서 배타고 있는 사진도 있다. 아마도 어른들이 ‘고기잡이 김씨’ 라고 부르던 아저씨네 배로 기억하는데, 요즘도 친구들에게 이 얘길 해주면 나를 ‘서울 사람’이 아니라며 정체를 밝히라고 마구 놀려대곤 한다.

그런데 재미있는 건, 난 70년대 후반에 이 동네 작은 산부인과 병원에서 태어나 서른 몇 해를 살고 있는 토박이 중 토박이라는 거다. 동네에서 서너 번 이사만 다녔을 뿐 2012년 현재에도 같은 동네에서 살고 있다. 심지어 경상도 남자를 만나 결혼한 후에도 이 동네에 살림을 차렸으니, 제대로 ‘서울 촌 것’인 셈이다.

강 옆에는 작은 산 -차라리 언덕이라는 게 맞을 듯한- 이 하나 있었다. 언저리에 듬성듬성 아카시아 나무 몇 그루만이 전부였던 그 ‘대머리 산’에서 나는 친구들과 유년기의 대부분을 보냈다. 주로 하던 놀이는 땅 파서 함정 만들기, 숨바꼭질(주로 방공호에 숨기), 아카시아 잎 따다 반찬 만들고 흙밥 지어 소꿉놀이하기 등.

물론 즐거운 기억만 있었던 건 아니다. 한겨울이 되면 강으로 스케이트 타러가는 아이들이 있었는데, 가끔 빙판이 갈라져 물에 빠지는 비극이 일어나기도 했다. 그래서 겨울방학이 되면, 가정통신문에 “한강에서 스케이트 타지 말기”라는 주의사항이 꼭 쓰여 있었다.

그렇게 그 집 수저가 몇 벌인지도 빤한 이웃들과 복닥거리며 살다가 처음으로 이사를 가게 된 것은 초등학교 4학년 때였다. 86 아시안게임, 88 올림픽으로 재개발 붐이 일기 시작하던 때, 우리 동네 역시 아파트촌으로 재개발이 되었기 때문이다. 잠시 다른 곳에 이사가있던 우리 가족은, 2년 후 새로 지은 아파트에 입주했다. 처음엔 마냥 좋기만 했다. 욕조 있는 집에 살게 된 것도 좋았고, 새로 사게 된 식탁이며, 소파 같은 가구들을 보니 어린 마음에 우리 집이 갑자기 부자가 된 것 같았기 때문이다.

하지만 역시 밖에서 뛰어 놀던 ‘서울 촌 것’의 원시적 생명력은 어쩔 수 없는지 아파트 생활은 딱 일 년 만에 지겨워졌다. 비록 화장실 갈 때 신발 신고 밖으로 후다닥 뛰어나가야 했지만, 담벼락 밑에 심어놓은 봉숭아꽃, 분꽃을 바라보던 기억이 그리웠기 때문이다. 바람 많이 부는 날이면 서로 잎을 부딪치며 솨아- 하고 스산한 소리를 내던 강가 버드나무 이파리들도 그리웠기 때문이다.

지금 내가 사는 집은 강에서 더 멀리 떨어져있지만, 주말에 운동 삼아 한강을 찾곤 한다. 자전거도로와 산책로가 나있는 강가는 근처 주민들이 운동하기 퍽 좋게 꾸며져 있다. 재개발되기 전의 원시성은 찾아볼래야 찾아볼 수 없는 말끔하고 정돈된 모습……. 누가 상상이나 할까. 이곳이 예전 여섯 살 꼬마아이가 조약돌로 아카시아 잎을 찧어 반찬을 만들며 소꿉놀이하던 곳이라고.

벤치에 앉아 예쁜 운동복 차림의 아이들이 자전거를 타고 지나가는 걸 바라본다. 까만 아스팔트, 회백색 아파트의 네모진 벽 사이에서 학교와 학원을 시계추처럼 오가며 유년의 기억을 만드는 저 아이들의 모습에, 듬성듬성 아카시아의 초록빛이 깃든 붉은 대머리 산과 그 아래 강가를 뛰어 오르내리던 나와 친구들의 모습이 겹쳐진다.

이래서 우리가 가진 추억의 빛깔은 이렇게 다를 수밖에 없겠구나.……. 안타까운 생각도 든다. 하지만 희망한다. 아이들이 커서 세상을 바라보는 빛깔은 차가운 회색이 아닌 따스한 원색이기를. 그런 따스한 아이들로 자랄 수 있도록 우리가 좀 더 넉넉한 기다림의 사랑으로 키워가기를.

독자 이희정 / 프리랜서 방송 작가