- 등록2015.08.18 10:33:14

[한국문화신문=김영조 기자] 대한민국은 국가통치체제와 기본권 보장의 뿌리를 헌법에 두고 있습니다. 그러면 조선시대는 어떤 것이 기본 법전이었을까요? 고려시대에는 문서로 만든 법이 따로 없었기 때문에 법을 집행하는 사람 마음대로 곤장을 5대 때리기도 하고 100대를 때리기도 했다고 하지요. 그래서 조선 왕조는 건국 이후 통치 규범을 보다 확실히 하기 위해 문서로 만드는 작업을 꾸준히 했습니다. 조선 건국 직후에 정도전이 《조선경국전》, 《경제문감》 등을 펴냈고, 조준이 여러 조례를 모아 《경제육전》을 지은 것이 그것이었지요.

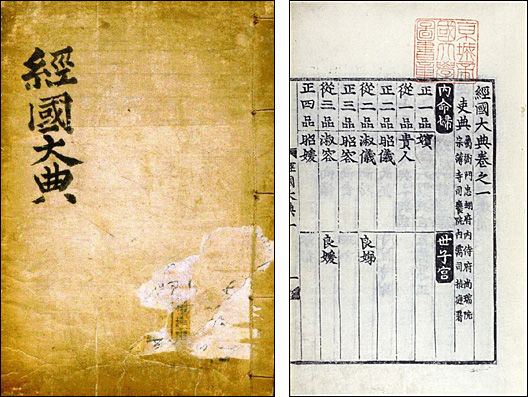

그런 작업의 결정판은 바로 보물 제1521호《경국대전》입니다. 《경국대전(經國大典)》은 세조 때 최항, 노사신, 강희맹 등이 집필을 시작하여 성종 7년(1476년)에 완성하고, 16년(1485년)에 펴낸 것으로 조선건국 전후부터 성종 때까지 약 100년 동안에 나왔던 《조선경국전》 등과 왕명ㆍ조례(條例)ㆍ교지(敎旨) 따위를 수집하여 엮은 법전이지요. 물론 조선의 법전이 경국대전만 있었던 것은 아닙니다. 경국대전은 영조 때 《속대전(續大典)》, 정조 때 《대전통편(大典通編)》, 고종 때 《대전회통(大典會通)》으로 이어졌습니다. 시대가 변하면서 보완이 필요했을 것입니다.

▲ 16년(1485년)에 펴낸 보물 제1521호《경국대전(經國大典)》

경국대전은 현대와 견줘보면 노비 매매를 허용한다든지, 서얼 자손에 대한 과거 응시 금지 따위를 규정하는 등 시대적인 한계성이 존재하고 있습니다. 그러나 재판 삼심제나 공노비의 출산휴가, 과거 시험의 지역별 분배제 같은 지금 봐도 상당히 합리적인 규정들도 있다고 하지요. 어쩌면 나라 운영을 이런 짜임새 있는 기본 법전의 바탕 위에서 했기 때문에 500년이나 나라가 이어질 수 있었을 것입니다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.