- 등록2016.05.07 15:09:23

[우리문화신문=한성훈 기자] 문화재청 국립고궁박물관(관장 최종덕)은 조선 시대 국왕의 친필이 담긴 현판을 선보이는 전시회 <어필(御筆) 현판, 나무에 새긴 임금님의 큰 글씨>를 오는 22일까지 국립고궁박물관 2층 ‘조선의 국왕’ 전시실에서 연다.

* 어필(御筆): 왕의 친필 글씨

|

||

| ▲ 건구고궁 현판(乾九古宮懸板), 영조가 왕위에 오르기 전 살았던 창의궁(彰義宮) 양성헌(養性軒)에 걸었던현판이다. ‘건구고궁’(乾九古宮)은 임금이 살던 옛 집을 의미한다, 영조 어필, 행서(行書), 조선, 1730년, 나무, 174×64.5cm | ||

|

||

| ▲ 화성행궁(華城行宮) 안에 있던 득중정(得中亭) 편액이다. ‘득중정’은 1790년 정조임금이 화성에 머물며 활쏘기를 했을 때 연달아 쏜 화살 4발이 모두 명중한 일을 기념하여 지은 이름이다, 정조 어필, 해서(楷書), 조선, 1790년, 나무, 142.2×62.4cm | ||

|

||

| ▲ 연화막 현판(蓮花幕懸板), ‘연화막’(蓮花幕)은 장군의 군막을 뜻하는 용어로 훌륭한 막료를 가리키기도한다, 헌종 어필, 예서(隸書), 조선, 19세기, 나무, 169.5×55cm | ||

이번 전시에서는 국립고궁박물관이 소장하고 있는 제14대 국왕 선조, 제16대 인조, 제19대 숙종, 제21대 영조, 제22대 정조, 제23대 순조, 제24대 헌종, 제25대 철종, 제26대 고종 등 아홉 임금의 친필을 새겨 만든 현판 15점이 공개된다.

국왕의 친필로 만든 현판에는 대개 ‘어필(御筆)’이라고 새겨 넣어 누구든 그것이 국왕의 글씨임을 알게 하였으며, 어필을 보호하기 위해 현판에 문을 달거나 비단으로 씌우기도 하였다.

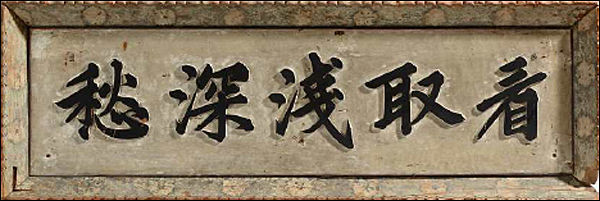

조선 왕실에는 서예 실력이 뛰어난 왕들이 여럿 있었다. 임진왜란 당시 파병을 온 명나라 장수는 선조의 글씨를 요청했다고 하며, 이번 전시회에서는 창덕궁 후원 영화당(暎花堂)에 걸었던 ‘간취천심수’(看取淺深愁) 현판을 통해 선조의 유려한 필체를 확인할 수 있다.

* 간취천심수(看取淺深愁): 내 마음의 근심은 가늠하기 어렵다’는 뜻

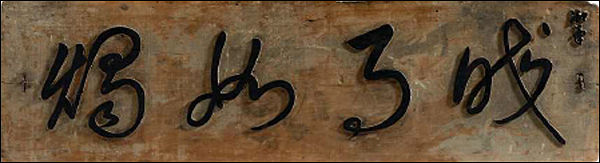

또한, 숙종은 조선 후기 임금 가운데 가장 글씨를 잘 쓴 것으로 평가받는데, 경희궁 용비루(龍飛樓)에 걸었던 ‘교월여촉(皎月如燭)‘ 현판은 살아 움직이는 듯한 생동감 넘치는 숙종의 글씨를 잘 보여준다.

|

||

| ▲ 간취천심수 현판(看取淺深愁懸板), 창덕궁 후원 영화당(暎花堂)에 걸었던 현판이다.선조 어필, 해행서(楷行書), 조선, 제작 연도 미상, 나무, 120.3×41.5cm | ||

|

||

| ▲ 경희궁 용비루(龍飛樓)에 걸었던 교월여촉 현판(皎月如燭懸板), 경희궁 용비루(龍飛樓)에 걸었던 현판이다. 숙종 어필, 행초서(行草書), 조선, 17~18세기 초, 나무, 93.4×28.6cm | ||

* 교월여촉(皎月如燭): ‘달이 촛불처럼 밝다’는 뜻

영조의 경우 많은 어필 현판을 제작하게 하고 현판의 형태와 만드는 방식에까지 세심한 관심을 기울였다. 이는 어필 현판이 통치자로서 국왕의 권력과 존재감을 가시적으로 보여 주는 상징물이기도 했기 때문이다. 전시회에서 만나볼 수 있는 영조 어필 ‘건구고궁’(乾九古宮) 현판은 영조가 왕위에 오르기 전 살았던 창의궁(彰義宮) 양성헌(養性軒)에 걸었던 것이다.

이번 전시는 조선 국왕의 어필 현판이라는 특색 있는 소재를 통해 통치자라는 통상적 이미지 뒤에 가려져 있던 조선 시대 군주들의 예술가적 잠재력을 확인하는 동시에 국왕의 권위를 드러내는 수단이기도 했던 어필 현판의 상징적 기능을 새롭게 인식하는 기회가 될 것이다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.