- 등록2019.09.30 12:25:31

[우리문화신문=한성훈 기자] 화천군(군수 최문순)과 (재)강원고고문화연구원(원장 지현병)이 시행한 화천 추정 계성리사지 유적 발굴조사에서 국내 처음 육각형 모양의 건물터가 확인되어 10월 1일 오후 2시에 현장이 공개된다.

* 발굴현장: 강원도 화천군 하남면 계성리 595번지 일원

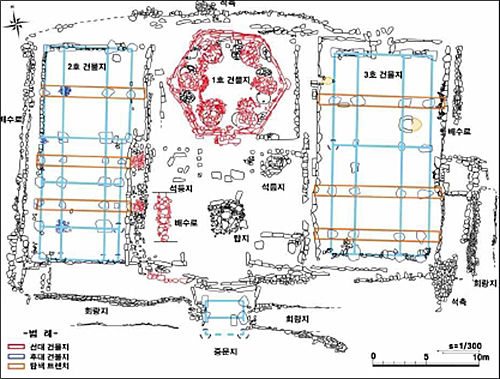

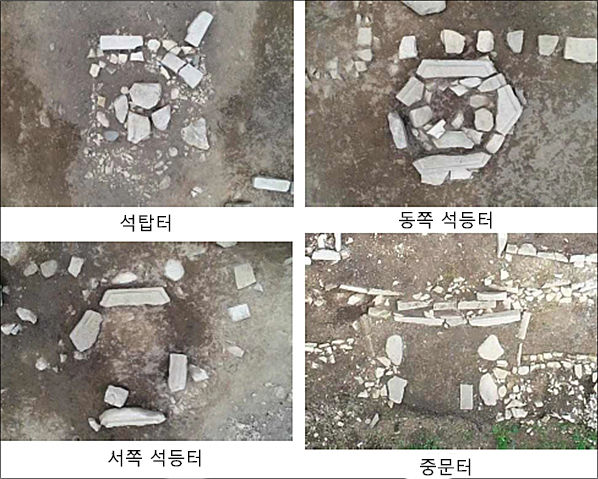

추정 계성리절터는 고려 전기에서 조선 후기까지 운영된 산지가람의 절로, 신라 말 고려 초의 일반적인 평지가람 배치의 특징을 잘 보여주고 있는 곳이다. 이번 발굴조사는 보물 제496호 화천 계성리 석등 정비사업의 하나로 시행되었으며, 중심사역으로 확인된 구역에서는 정밀발굴조사가, 외곽지역에는 시굴조사가 있었다. 조사결과, 중심사역은 남북축선을 기준으로 중문터, 석탑터, 동ㆍ서 석등터, 금당 추정 육각형 건물터가 있는 1탑 1금당의 가람배치가 뚜렷했다.

* 가람배치: 사찰 건물의 배치

* 축선: 건물이나 건축 배치 등 구성의 중심선

* 금당(金堂): 절의 본당으로 본존불을 모신 건물

특히, 국내 절터에서 처음 확인된 평면 육각형의 건물터는 이번 발굴조사에서 가장 큰 성과로 평가되고 있다. 고려 전기에 조성된 건물터는 가람배치상으로 볼 때 본존불을 모신 금당으로 추정되는데, 육각형의 기단에 고맥이 주춧돌을 썼다.

* 고맥이 주춧돌: 하방 밑에 생기는 화방벽과 만나는 주춧돌 측면의 마감을 깨끗이 하기 위해 만들어진 특수한 주춧돌

기단 한 변의 길이는 약 5.4~5.7m, 적심의 지름은 약 1.8~2.2m이며, 면적은 기단을 기준으로 약 88.2㎡이다. 이후 조선 시대에 가서 평면 네모꼴로 재건되었는데, 정면 3칸, 옆면 3칸으로 면적은 약 132.7㎡이다. 건물터 중가운데에는 평면 육각형의 쪼갠 돌이 깔려 있어 불상의 불대좌(佛臺座)가 놓여 있었던 것으로 추정된다. 육각형 모양의 법당터는 현재 북한 금강산 정양사(正陽寺)에도 있는데, 이 정양사의 육각형 법당터(현 약사전) 가운데에도 석조본존불이 배치되어 있어서 비교 짐작이 가능하다.

* 적심: 마루 서까래 뒷목 보강을 위해 큰 원목을 눌러 박은 것

* 불대좌: 부처나 보살 등을 안치하기 위한 대(臺)

그리고 제3호 건물터 내에서 확인된 고사리 모양 무늬가 조각된 타원형의 석조화덕시설은 그 동안 국내에서 확인된 고려 시대 화덕시설 가운데에는 가장 화려하고 격조 높은 시설로 고려 시대 차 문화의 단면을 보여주는 특징적인 유구로 볼 수 있다.

절 창건과 관련해서는, 고려 전기 관리인 최사위(崔士威)의 묘지명(墓誌銘)에 계성사, 계성사와 매우 유사한 절로 알려진 북한 금강산 정양사의 창건에 각각 관여한 행적이 기록되어 있다. 계성사와 정양사, 두 절 모두 육각형을 모형으로 하여 법당, 석탑, 석등이 축조되어 유사한 양상을 띄고 있는 것으로 보아 최사위가 두 절을 거의 같은 설계구도 속에서 대부분 건축물을 조성했던 것으로 파악된다.

* 최사위(崔士威): 고려 전기의 문신. 문하시랑평장사ㆍ태자태사ㆍ내사령 등을 지낸 관리

* 묘지명(墓誌銘): 죽은 사람의 이름과 태어나고 죽은 때, 행적, 신분, 무덤의 방향 등을 기록한 기록

현재 추정 계성리절터 주변 시굴조사를 통해 부속건물터가 많이 분포하고 있다는 사실이 확인됨에 따라 사세와 위상이 매우 컸던 절이었음을 짐작할 수 있다. 아울러, 이곳이 북한 금강산의 정양사와 건축구조물에서 매우 유사한 양상을 보이고 있어 금강산 관광 등 남북교류가 회복되면 두 절을 남북이 공동연구해 볼 가치가 충분히 있는 사안으로, 연구 기회가 마련되기를 기대한다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.