- 등록2011.05.06 06:14:40

|

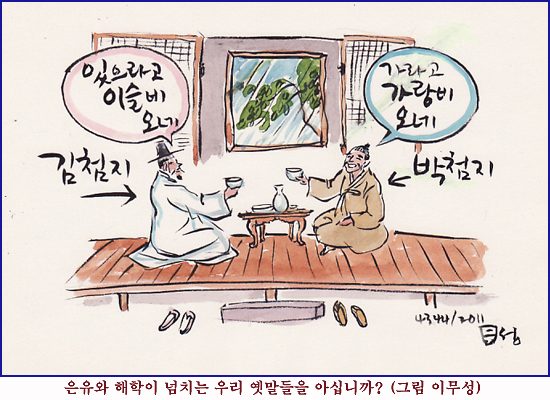

‘가라고 가랑비 오고, 있으라고 이슬비 온다.’라는 옛말이 있다. 어느 날 박 첨지 집에 놀러 온 김 첨지가 종일 눌어붙어 있다. 아무리 벗이라지만 손님이 너무 오래 머무르자 박 첨지는 짜증이 난다. 하지만, 명색이 손님이라 막무가내로 내칠 수는 없어 김 첨지 눈치만 살폈더란다. 그럴 터에 때맞추어 가랑비가 내린다. 박 첨지는 비설거지를 하며 넌지시, 혼잣말처럼 말한다.

“가라고 가랑비 오네.”

그러자 넉살 좋은 김 첨지가 대꾸한다.

“있으라고 이슬비 오는구먼.”

간단한 대화를 통하여 박 첨지의 짜증은 해학으로 승화되고, 김 첨지의 멋쩍음은 재치로 마감된다. 그럴 때 마음 약한 주인이 오히려 미안해지기도 한다. 비도 내리겠다, 박 첨지는 간단한 술상을 내 온다. 그런 뒤 김 첨지와 술잔을 주거니 받거니 하다 보니 그새 둘 다 낮술에 취해 낯빛이 불콰하다. 도깨비에게 홀린 듯 어느덧 정신이 오락가락한다. 해거름도 안 되어 낮술에 취하다니. 가히 술이란 ‘도깨비뜨물’이다. 백성이 흔히 마시던 막걸리 빛깔이 마치 쌀뜨물처럼 허여멀개서 붙여진 이름이다.

술상을 물리친 뒤에야 염치를 차린 김 첨지는 제집으로 돌아간다. 하지만, 곧 되돌아와서 벗에게 묻는다.

“내 감투를 여기 두고 온 듯한데, 혹시 못 보았는가?”

하지만, 주인은 도리질이다. 두 친구는 온 집안을 뒤지며 김 첨지의 감투를 찾아보지만, 아무리 찾아봐도 김 첨지의 갓은 도깨비장난처럼 사라지고 없다. 박 첨지는 저도 모르게 중얼거린다.

“이거야말로 ‘김첨지감투’일세.”

어떤 물건 따위가 가뭇없이 사라져버린 것을 일러 ‘김첨지감투’라고 말한다. 조선조 후기, 돈으로 벼슬을 사고팔던 세태를 두고 백성 사이에서 비꼬던 말이었다. 첨지(僉知)란 본래 조선시대 중추부의 정3품 벼슬이었다. 제법 고위직이다. 하지만, 관직 매매가 성행하면서 수많은 거품 벼슬이 생겨나게 된다. 그래서 오죽하면 ‘돈만 있으면 개도 멍첨지’라는 말이 나돌게 되었다.

그 뒤부터 나잇살깨나 먹은 사람에게는 벼슬에 상관없이 ‘첨지’라는 벼슬 이름을 붙여주는 풍습이 생겨났다. 그런 첨지들에게 벼슬 이름은 있어도 진짜 감투는 없었다. 그랬다. 김 첨지에게 감투는 애초부터 없었다. 문득 정신이 든 박 첨지가 껄껄 웃으며 말한다.

“예끼 이 사람아, 자네가 무슨 감투를 쓰고 왔다고 그러나?”

마당을 지나던 강아지도 웃는다. 김 첨지는 얼굴이 화끈 달아 줄행랑을 친다.

입에 착착 감기는 아름다운 말. 웃음과 해학이 깃든 톡톡 튀는 말들이 죽거나 병들어간다. 어제오늘 일이 아니다. 유전자 변형(GMO) 처리된 씨앗이 우리 땅에 불순한 싹을 틔우면서 토종 씨앗이 사라지듯, 외국어에 밀려 우리 말글도 죽어가고 있다. 당장 부엌에 가 보자. 전통의 ‘부엌’이 ‘주방’으로 바뀌면서 많은 말이 일상에서 사라졌다. ‘부뚜막’도, ‘아궁이’도, ‘부지깽이’도 모두 김 첨지 감투처럼 사라지고 없다.

밥그릇과 국그릇, 막사발 따위가 다소곳이 엎어져 있던 ‘살강’ 또한 흔적도 없이 사라졌다. ‘살강 밑에서 숟가락 주웠다.’라는 속담도 사전에 갇히는 신세가 되고 말았다. 이제는 ‘씽크대’라는 뒤틀린 이름의 주방가구가 부엌을 장식하게 된 것이다. 그런데 살강이 있던 자리, 벽 중간에 붙은 가구를 따로 부르는 이름이 마땅치 않다. 더러는 그것을 ‘상부(上部)장’이라고 부르는 모양인데, 어째 이름이 어색하다. 그냥 살강이라고 하면 될 것을.

* 독자 박남일

땅끝 해남에서 우리말글에 대한 연구와 글쓰기를 하면서 지역 생태환경을 지키는 활동을 하고 있다. <좋은 문장을 쓰기 위한 우리말 풀이사전>, <예쁜 우리말 사전> 등을 썼다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.