우리가 날마다 마주하는 밥상에는 그 맛만큼이나 구수한 우리말이 널려 있다. 예쁘고, 정겹고, 맛깔스런 우리 토박이말의 행진은 먹거리를 장만하는 때부터 시작하여 밥 짓고, 국 끓이고, 김치 담그고, 나물을 무치는 등 여러 가지 음식을 만드는 과정 내내 이어진다. 끓이고, 삶고, 지지고, 볶아 만든 음식이 가득 차려진 우리의 밥상은, 입맛 당기는 우리말의 진수성찬이나 다름없다. 어느 나라 사람들을 막론하고 먹거리의 대줄거리는 곡식과 채소, 그리고 가끔씩 먹던 고기다. 우리 겨레가 주로 먹어온 곡식은 흔히 오곡(五穀)이라 일컫는 쌀, 보리, 콩, 조, 기장 따위다. 그중에서 으뜸인 쌀로 밥을 지어먹는다. 한편, 우리 겨레는 갖가지 채소와 풀로 김치나 나물처럼, 굉장히 가짓수가 많은 밑반찬을 만들어 먹어왔다. 여기에 갯벌이나 바다에서 난 조개와 생선, 해조류 따위가 곁들인다. 물론 가끔씩 소, 돼지, 닭, 오리 고기 따위도 먹었다. 그러고 보면 우리처럼 먹을거리 가짓수가 많은 겨레도 없을 터다. 따라서 거기에 붙여진 우리말의 가짓수가 많은 것은 당연지사다. 벼논에서 부엌을

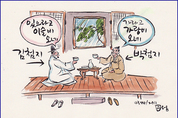

‘가라고 가랑비 오고, 있으라고 이슬비 온다.’라는 옛말이 있다. 어느 날 박 첨지 집에 놀러 온 김 첨지가 종일 눌어붙어 있다. 아무리 벗이라지만 손님이 너무 오래 머무르자 박 첨지는 짜증이 난다. 하지만, 명색이 손님이라 막무가내로 내칠 수는 없어 김 첨지 눈치만 살폈더란다. 그럴 터에 때맞추어 가랑비가 내린다. 박 첨지는 비설거지를 하며 넌지시, 혼잣말처럼 말한다. “가라고 가랑비 오네.” 그러자 넉살 좋은 김 첨지가 대꾸한다. “있으라고 이슬비 오는구먼.” 간단한 대화를 통하여 박 첨지의 짜증은 해학으로 승화되고, 김 첨지의 멋쩍음은 재치로 마감된다. 그럴 때 마음 약한 주인이 오히려 미안해지기도 한다. 비도 내리겠다, 박 첨지는 간단한 술상을 내 온다. 그런 뒤 김 첨지와 술잔을 주거니 받거니 하다 보니 그새 둘 다 낮술에 취해 낯빛이 불콰하다. 도깨비에게 홀린 듯 어느덧 정신이 오락가락한다. 해거름도 안 되어 낮술에 취하다니. 가히 술이란 ‘도깨비뜨물’이다. 백성이 흔히 마시던 막걸리 빛깔이 마치 쌀뜨물처럼 허여멀개서 붙여진 이름이다. 술상을 물리친 뒤에야