[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 요즈음 뉴스 제목를 보면 “‘추석선물 도착’…이 문자 조심하세요”, “추석 풍경도 변화…‘혼추족’과 여행객들로 달라진 명절”, “추석 연휴 환자 몰리는 응급실…경증ㆍ중증 구분법은?”처럼 명절 ‘추석’에 관한 얘기가 넘쳐납니다. 거기에 한술 더 떠서 “한가위만 같아라? 기후 위기가 만들어 낸 ‘찜통’ 추석”처럼 ‘한가위’와 ‘추석’을 섞어 써놓기도 합니다. 그런가 하면 “‘한가위’ 경기도 ‘둥근 보름달’ 명소 6곳”처럼 ‘한가위’라는 말만 쓴 기사도 보입니다. 우리는 똑같은 명절 이름을 두고도 이렇게 혼란스럽게 써야만 할까요? "신라 유리왕 9년에 국내 6부의 부녀자들을 두 편으로 갈라 두 왕녀가 그들을 이끌어 7월 기만(음력 열엿새)부터 길쌈을 해서 8월 보름까지 짜게 하였다. 그리곤 짠 베의 품질과 양을 가늠하여 이기고 짐을 결정하고, 진 편에서 술과 음식을 차려 이긴 편을 대접하게 하였다. 이날 달 밝은 밤에 임금과 벼슬아치를 비롯해 많은 백성이 지켜보는 가운데 왕녀와 부녀자들이 밤새도록 ‘강강술래’와 ‘회소곡(會蘇曲)’을 부르고, 춤을 추며 질탕하고 흥겹게 놀았다.“ 위는 《삼국사기》의 기록에 나오는 것으로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “장장채승(長長彩繩:오색의 비단실로 꼰 긴 동아줄) 그넷줄 휘늘어진 벽도(碧桃, 선경[仙境]에 있다는 전설상의 복숭아)까지 휘휘 칭칭 감어 매고 섬섬옥수(纖纖玉手) 번듯 들어 양 그넷줄을 갈라 잡고 선뜻 올라 발 굴러 한 번을 툭 구르니 앞이 번 듯 높았네. 두 번을 구르니 뒤가 점점 멀었다. 머리 위에 푸른 버들은 올을 따라서 흔들 발밑에 나는 티끌은 바람을 쫓아서 일어나고 해당화 그늘 속의 이리 가고 저리 갈제” 이 구절은 판소리 <춘향가> 가운데서 춘향이가 그네 타는 장면인데, 그네뛰기는 단옷날의 대표적 민속놀이다. 우리 겨레는 예부터 설날, 한식, 한가위와 함께 단오를 4대 명절로 즐겼지만 이제 그 명맥이 끊길 위기에 놓였다. 단오의 이름들과 유래 단오는 단오절, 단옷날, 천중절(天中節), 포절(蒲節 : 창포의 날), 단양(端陽), 중오절(重午節, 重五節)이라 부르기도 하며, 우리말로는 수릿날이라 한다. 단오의 '단(端)'자는 첫 번째를, '오(午)'는 다섯으로 단오는 '초닷새'를 뜻한다. 중오는 오(五)의 수가 겹치는 음력 5월 5일을 말하는데, 우리 겨레는 이날을 양기가 왕성한 날이라 생각했다

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 2024년 갑진년 푸른 용해가 밝았다. 지난해 나라가 온통 어수선해 온 국민의 시름이 이만저만이 아니었다. 이제 밝아온 새해는 지난해의 시름을 떨쳐 버리고, 힘찬 한 해가 되기를 비손해 본다. 설날, 오랜만에 식구들이 모여 세배하고 성묘하며, 정을 다진다. 또 온 겨레는 “온보기”를 하기 위해 민족대이동을 하느라 길은 북새통이다. “온보기”라 한 것은 예전엔 만나기가 어렵던 친정어머니와 시집간 딸이 명절 뒤에 중간에서 만나 회포를 풀었던 “반보기”에 견주어 지금은 중간이 아니라 친정 또는 고향에 가서 만나기에 온보기인 것이다. 설날의 말밑들 설날을 맞아 먼저 “설날”이란 말의 유래를 살펴보자. 조선 중기 실학자 이수광(李睟光, 1563~1628년)의 《여지승람(輿地勝覽)》에 설날을 “달도일(怛忉日)”이라고 했다. 곧 한 해가 지남으로써 점차 늙어 가는 처지를 서글퍼하는 말이다. 그리고 '사리다' 또는 삼가다.'의 `살'에서 비롯했다는 설도 있다. 여러 세시기(歲時記)에는 설을 '삼가고 조심하는 날'로 표현하고 있는데 몸과 마음을 바짝 죄어 조심하고 가다듬어 새해를 시작하라는 뜻으로 본다. 또 '설다. 낯설다'의 '

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄비처럼 겨울비가 부슬부슬 내리는 제주, 거기에 바람까지 불어대는 게 음산하기 짝이 없다. 출발하는 날부터 궂은 날씨는 이삼 일간 계속 흐린다는 비 예보다. 비가 오나 눈이 오나 제주에 올 때면 반드시 들르는 곳이 있는데 그곳은 바로 대정이다. 공항에서 차로 1시간가량 걸리는 대정에는 추사유배지가 있는 곳으로 지금은 추사기념관이 번듯하게 들어섰지만 기념관 뒤편 초가집으로 발길이 먼저 가는 것은 왜일까? 대문을 들어서면 ㄷ자로 배치된 초가집 가운데 문간 오른쪽, 채 한 평이 될까말까한 좁은 방안에 밀랍 인형 둘이 앉아있는데 이들은 추사와 초의선사다. 차를 마시는 이들의 모습을 바라다보고 있자니 이들이 살던 18세기의 한 끝자락을 보는 듯 가슴이 아련해온다. 고향의 가족과 공적인 업무에서 배제된 채 유배(流配)의 삶을 살아야했던 당시 선비들의 마음은 어땠을까? “쇠처럼 단단하고 난초처럼 향기로운, 추사와 초의 친구사이의 매우 두터운 우정을 '금란지교' 라 한다. 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856)와 초의 의순(草衣 意恂, 1786~1866)의 우정이 그러하지 않았을까! 1815년 처음 만난 추사와 초의 이후

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리 겨레의 큰 명절 ‘한가위’가 채 20일도 남지 않았다. 곳곳에서는 벌써 명절 잔치가 시작된 듯하고 각 기업체는 명절맞이 선물 광고에 한창이다. 그런데 문제는 누구는 ‘한가위’라 쓰고 누구는 ‘추석’이라고 쓴다. 심지어 추석은 ‘秋夕’이라고 한자로 써 놓기도 한다. 혼란스럽다. 도대체 명절을 두고도 왜 각기 다른 말을 쓰는 것일까? 먼저 ‘추석’과 ‘한가위’의 말밑(어원)을 살펴본다. 먼저 중국에서는 가을을 셋으로 나눠 음력 7월을 맹추(孟秋), 8월을 중추(仲秋), 9월을 계추(季秋)라고 불렀는데 그에 따라 8월 보름을 중추라 했다. 그래서 우리도 예전 ‘중추절’이라 쓰기도 했다. 그런가 하면 ‘추석’이라는 말은 5세기 송나라 학자 배인의 《사기집해(史記集解)》에 나온 “추석월(秋夕月)”이란 말에서 유래한다. 여기서 “추석월”은 천자가 가을 저녁에 달에 제사를 지낸다는 뜻이었다. 그렇다면 우리 명절과 잘 맞지 않는 말이란 생각이다. 더구나 중국 사람들조차 이 말을 거의 쓰지 않는다고 한다. 그에 견주면 ‘한가위’는 뜻과 유래가 분명한 우리 토박이말이다. “한가위”는 ‘크다’라는 뜻의 '한'과 '가운데'라는 뜻

[우리문화신문=김영조 기자] 어제는 24절기의 다섯 번째 청명(淸明)이고, 오늘은 예전 명절처럼 지냈던 한식(寒食)이다. 청명과 한식은 하루 차이이거나 같은 날이어서 '한식에 죽으나 청명에 죽으나’라는 속담이 있다. 이날 성묘(省墓)를 간다. 옛날에는 한 해에 네 번, 그러니까 봄에는 청명, 여름에는 중원 (中元, 7월 15일), 가을에는 한가위, 겨울에는 동지에 성묘했다. 《동국세시기》의 기록에 따르면 청명(淸明)에 버드나무와 느릅나무를 비벼 새 불을 일으켜 임금에게 바쳤다. 임금은 이 불을 정승, 판서, 문무백관 3백60 고을의 수령에게 나누어 주는 데 이를 ‘사화(賜火)’라 했다. 수령들은 한식(寒食)에 다시 이 불을 백성에게 나누어주는데 묵은 불을 끄고 새 불을 기다리는 동안 밥을 지을 수 없어 찬밥을 먹는다고 해서 한식(寒食)이라고 한 것이다. 이렇게 하여 온 백성이 한 불을 씀으로써 같은 운명체로서 국가 의식을 다졌다. 꺼지기 쉬운 불이어서 습기나 바람에 강한 불씨통(장화통:藏火筒)에 담아 팔도로 불을 보냈는데 그 불씨통은 뱀이나 닭껍질로 만든 주머니로 보온력이 강한 은행이나 목화씨앗 태운 재에 묻어 운반했다. 농사력으로는 청명 무렵에 논밭의 흙을

[우리문화신문=한성훈 기자] 조선 후기 인물인 남계우(南啓宇, 1811~1890)는 당대에 나비를 잘 그리는 것으로 유명했습니다. 사실적이고도 세밀하게 나비를 표현하는 것으로 유명해서 남나비[南胡蝶]란 별명이 붙었을 정도입니다. 국립중앙박물관에는 <남계우가 그린 꽃과 나비[南啓宇筆胡蝶圖]>가 전합니다. 종이 바탕에 그린 이 그림에는 세밀한 필치로 그린 나비들이 꽃 위에서 노니는 모습과 함께 붉은 모란, 흰 모란, 푸른 붓꽃 등이 표현되어 있습니다. 금으로 장식된 종이 옛사람들은 종이, 비단, 마, 모시, 면과 같은 다양한 재료에 그림을 그렸습니다. <남계우가 그린 꽃과 나비>의 바탕은 종이입니다. 보통 종이라 하면 하얀 바탕의 종이를 떠올리게 됩니다. 남계우가 꽃과 나비를 그린 종이는 조금 다릅니다. 바탕에 금색으로 빛나는 작은 조각들이 보입니다. 금으로 장식한 종이입니다. 옛사람들이 만들었던 종이의 종류 가운데 하나입니다. 우리는 오늘날 목적과 용도에 따라 다양한 종류의 종이를 사용합니다. 종이를 보기 좋고 아름답게 하려고 고운 색으로 염색하기도 하고 종이를 제작할 때 부분적으로 섬유의 양을 달리하여 종이에 무늬나 글자를 만들어내기도

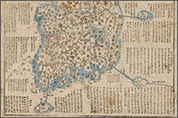

[우리문화신문=전수희 기자] 《해좌전도海左全圖》는 1850년대에 제작된 것으로 추정되는 대표적인 목판본 조선전도다. ‘해좌海左’는 중국을 기준으로 바다 동쪽을 가리키는 것으로 조선을 의미한다. 지도의 전체적인 윤곽은 정상기의 〈동국대전도〉와 유사하여 산줄기와 물줄기, 자세한 교통로 등이 그려져 있다. 여백에는 백두산, 금강산, 설악산 등 10여 개 명산의 위치와 산수에 대한 간략한 설명, 섬, 백두산정계비, 초량왜관草梁倭館 등에 관한 기록이 실려 있다. 아울러 고조선古朝鮮, 한사군漢四郡, 신라 구주新羅九州, 고려 팔도高麗八道의 고을 수를 좌측상부 여백에 기록하여 우리나라의 현재와 과거를 한 눈에 볼 수 있게 했다. 울릉도 옆에 독도까지 그려져 있어서 일본의 독도 영유권 주장을 반박할 수 있는 중요한 자료이기도 하다. <실학박물관 제공>

[우리문화신문=김영조 기자] 고려가사 『정석가(鄭石歌)』에는 ‘무쇠로 철릭을 마라나난’이라는 구절이 있습니다. 싸움에 나가는 남편을 위해 철릭을 마름질하고 바느질한다는 내용입니다. 철릭은 고려 말에 원나라에서 전래한 옷으로 상의와 하의를 따로 재단하여 허리 부분에서 주름을 잡아 연결한 남자의 겉옷 곧 포(袍)입니다. 몽고족이 입던 여러 형태의 옷 가운데 하나로 유목과 기마생활에 의해 형성된 것입니다. 문헌에서는 ‘天翼(천익)’, ‘帖裏(첩리)’, ‘帖裡(첩리)’ 등 다양한 한자로 나타납니다. 원래는 관리들이 나라가 위태로울 때 또는 왕의 궁궐 밖 거동을 호위할 때 착용하는 융복(戎服)이었으나, 점차 일상적으로 입는 평상복이 되었습니다. 철릭은 시대에 따라 상의와 하의의 비율, 주름을 처리하는 방법, 소매의 모양에 변화가 있었습니다. 조선시대 초기에는 상의와 하의의 비율이 1:1로 거의 같았으나 후기로 갈수록 하의 부분이 길어집니다. 또 임진왜란 이후에는 소매 폭이 점차 넓어지고 촘촘했던 허리 주름의 간격이 넓어졌습니다. 이러한 변화로 철릭의 제작 시기를 구분합니다. 국립중앙박물관 소장 철릭은 조선시대 초기의 대표적인 형태와 무늬로 구성되어 있습니다. 실용과

[우리문화신문=김영조 기자] 고구려 사람들은 연꽃무늬[蓮花文], 짐승얼굴무늬[怪獸面文], 구름무늬[卷雲文], 인동무늬[忍冬文] 등 다양한 주제의 수막새에 바람을 담아 지붕 위에 올렸습니다. 막새면에 입체감 있는 연꽃을 배치한 연꽃무늬 수막새는 불교적인 의미가 강합니다. 연꽃의 형태와 숫자에 변화를 준 다양한 형태가 확인되고 있습니다. 막새면 전체에 짐승의 얼굴을 가득 채운 짐승얼굴무늬 수막새는 귀신을 물리치는 벽사(辟邪)의 의미가 강합니다. 부릅뜬 눈, 날카로운 이빨을 드러내면서 크게 벌린 입, 두툼한 코 등을 양감 있게 표현하였습니다. 고구려 사람들의 기와집을 보여주는 다양한 증거 기와는 목조와가(木造瓦家) 전통의 동아시아에서 일찍부터 사용해 온 건축부재입니다. 목조건물의 지붕에 얹는 기와는 눈과 빗물의 침수를 막고 온ㆍ습도의 기후변화를 견딜 수 있게 할 뿐만 아니라, 건물을 꾸미고 위용을 돋보이게 합니다. 우리나라에서는 삼국시대부터 기와를 본격적으로 만들기 시작하였으나, 삼국시대의 건축은 원형이 전해지지 않아 당시의 건축문화를 파악하기가 쉽지 않습니다. 고구려의 경우에는 고분벽화에서 무덤 주인인 귀족층의 주거 공간을 추정해 볼 수 있습니다. 또한 《구당서