- 등록2014.06.09 21:09:13

[그린경제/얼레빗=김슬옹 교수] 우리 겨레는 천 년 이상을 한자를 빌어 문자생활을 해왔다. 15세기, 한문 사용으로 인한 문자 모순이 극에 달했을 때 다행히 고유 문자인 한글을 갖게 되었지만 그 뒤로도 오백 년 이상을 지배층과 지식인들은 한글을 철저히 비주류 문자로 묶어 두었다. 올해는 한글이 창제된 지 572돌, 반포된 지 569돌이나 되었지만 조선일보, 동아일보, 서울대 대학신문 등은 한글전용을 거부하고 있다. 물론 한글이 주류 문자로 자리 잡은 마당에 몇몇 언론이 한자 섞어 쓴다고 문제 삼고 싶지는 않다. 전 세계의 권위 있는 언어학자나 문자학자들이 이구동성으로 한글의 우수성과 가치를 인정하고 있는 실정으로 보면 안타까운 현실이다.

실제 한글이 주류 문자로 제대로 인정받은 역사가 그리 길지 않다. 남한의 경우는 1988년 5월 15일에 이르러서야 한글 반포 542년 만에, 국민모금으로 한글전용 신문인 한겨레신문이 창간되었기 때문이다. 물론 북한은 1948년 9월 9일 조선민주주의인민공화국을 세우면서 한글 주류 문자의 꿈을 먼저 이루었지만, 안타깝게도 독재와 세뇌의 도구로 전락하여 세종의 소통 정신을 반영한 한글(조선글이라 부름)이라 보기 어렵다.

결국 배달겨레는 위대한 소리글자, 과학 문자 한글을 만든 위대한 겨레였으나 그 한글을 500년 이상을 온전한 글자로 부려 쓰지 않은 안타까운 겨레인 셈이다. 한글이 주류 문자로 발전해온 역사를 좀 더 냉정한 한글 사용 역사에 대한 평가와 미래 지향의 발전을 위해 주요 사건만을 모아 보았다.

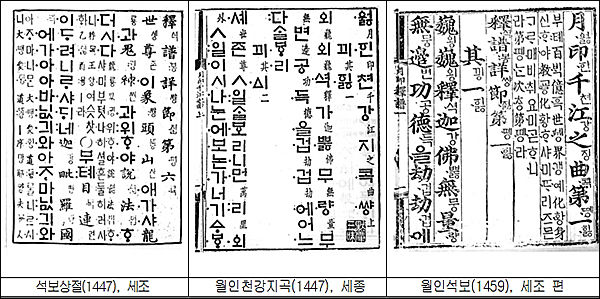

한글 창제 반포자인 세종은 당연히 한글이 주류 문자가 되는 꿈을 세웠다. 그 증거가 세종이 1447년에 직접 저술한 찬불가집 《월인천강지곡》이다. 사진에서 보듯 다른 책과는 달리 이 책만 한글이 한자보다 크다. 후손들은 세종의 꿈을 좀 더 크게 이어가질 못했다. 지식인과 사대부 중심의 지배층들은 한글의 가치는 인정하되 철저히 이류 문자로 묶어 두었다. 그 와중에 한글의 가치를 가장 크게 주목하고 실천한 이는 김만중이었다. 1687년 이후에 쓴 것으로 추정되는 《서포만필》에서 한글을 ‘국서(나랏글)’라 부르고, 《구운몽》등의 한글소설을 썼기 때문이다.

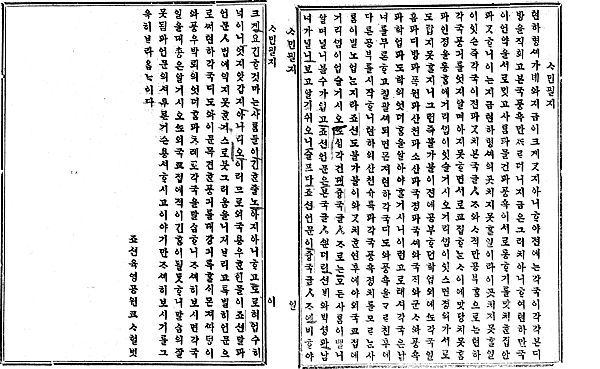

그 뒤 한글을 주류 문자로 인정하고 실제 부려 쓴 이는 놀랍게도 외국인 헐버트였다. 그는 1890년 우리나라 최초의 한글 전용 교과서 《사민필지》를 출간하였기 때문이다. 헐버트는 1886년 7월, 23살에 고종의 초청으로 우리나라 정부가 세운 최초의 교육기관인 육영공원의 교사로 초빙되어 한국에 왔다. 헐버트는 우리나라에 와 두 가지에 크게 놀랐다. 조선이라는 아주 작은 나라에 영어 알파벳보다 더 뛰어난 글자가 있다는 사실에 놀랐고 또 그런 빼어난 글자를 지배층과 지식인들이 무시하는 현실에 놀랐다. 헐버트는 학생들을 가르치기 위해서는 무엇보다 자신이 먼저 한글을 깨우쳐야 한다고 생각해 한글을 깨치고, 직접 한글로 인문지리 교과서 《사민필지》를 1890년에 펴냈다.

이 책은 최초의 한글전용 교과서로 학교 교재용뿐만 아니라 당시 서양을 몰랐던 우리 백성들에게 세계로 눈을 뜨게 하는 길잡이 역할을 했다. 《사민필지》는 무릇 선비든 일반 백성이든 사람은 이 정도의 기본 지식은 꼭 알고 있어야 한다는 뜻이다. 책 서문에서 헐버트는 "자신들이 만든 이렇게 좋은 글이 있는데도 어찌하여 조선 사람들은 한글을 사용하지 않고 오히려 지식층에서는 한글을 사용하는 사람을 업신여기는가?"라며 안타까워했다.

헐버트는 1892년에 출간된 우리나라 최초의 영문 월간지인 'The Korean Repository' 창간호 첫 장에서 'Korean Alphabet'이라는 제목의 한글 연구 논문을 게재했다. 이렇게 한글의 과학성과 우수성을 학술 차원에서 해외에 처음으로 알린 헐버트는 평생을 한국의 독립을 위해 일하고 싸우다가 해방 뒤 1949년에 이승만 대통령 초청으로 한국 땅을 밟았다가 일주일 만에 서거하여 한국에 잠들었다.

▲ 헐버트 박사가 1890년 펴낸 우리나라 최초의 한글 전용 교과서 《사민필지》

고종은 1895년 5월 1일 갑오개혁의 하나로 ‘국문’을 기본으로 하고 국한문 혼용을 허용하는 국문 칙령 반포하였다.(내각에는 1894년 11월 21일에 지시) 곧 한글을 주류 문자인 ‘국문’으로 선포하였으나 실제로는 국한문 혼용과 한문을 병행하였다. 마찬가지로 이로부터 51년째인 1945년 국회에서 <한글전용법>이 통과되었으나 실제로는 이루어지지 않았다.

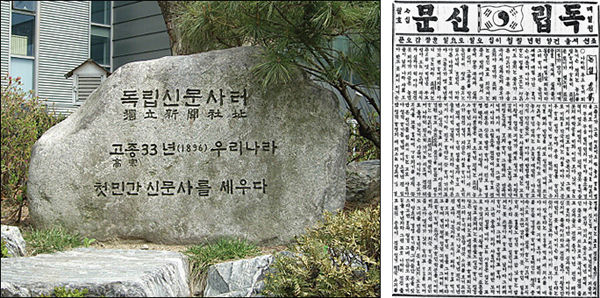

한글이 공식 언론을 통해 주류 문자로 쓰이게 된 것은 1896년 4월 7일에 한국에서 처음으로 발간한 독립신문에서였다. 창간호에서 누구나가 쉽게 읽을 수 있도록 한글전용으로 펴낸 것임을 밝혔다. 민간신문으로 미국에서 귀국한 서재필이 중심이 되어, 독립협회의 기관지로 4면 가운데 3면은 한글, 1면은 영문으로 발간되었다. 주요 필진으로는 유길준, 윤치호, 이상재, 주시경 등이 참여하였다.

서재필이 미국으로 망명한 뒤에 헨리 아펜젤러를 발행인으로 하여 윤치호가 맡아 발행하다가 독립협회의 해산과 함께 1899년 12월 4일자(4권 278호)로 종간되었다. 독립신문은 최초의 한글 전용 신문이자 한국 최초의 영자 신문이었으며, 신분에 관계없이 칼럼을 투고할 수 있었으나 독자가 소수에 지나지 않아 주류 문자의 꿈이 이 신문을 통해 이루어졌다고 평가하기 어렵다.

▲ 독립신문사터 빗돌(왼쪽), 독립신문

▲ 독립신문사터를 설명하는 글쓴이

이런 흐름 속에서 한글을 주류 문자로 여기고 연구하고 실천하고 교육까지 한 제2의 세종이 나타났으니 바로 한힌샘 주시경이다. 주시경은 세종 이후 처음으로 한글과 우리말을 과학적으로 연구하고 실천한 학자요 한글운동가였다. 어려서 처음에는 아버지에게서 한문을 배웠고, 양아버지를 따라 서울로 올라온 뒤에도 한문학을 배우다 쉬운 우리글에 눈을 떴다. 그러다가 신학문에 흥미를 느끼고 열여덟 살 때인 1894년에 배재학당에 입학하였다. 도중에 인천의 관립해운학교에 들어가 속성과를 졸업하였으나 정치적 혼란으로 해운계로 나가지 못하고, 다시 배재학당 보통과에 들어갔다.(1896. 4.)

때마침 서재필이 《독립신문》을 창간하고 있던 터에, 독립신문사 회계사 겸 교보원(교정보는 사람)으로 발탁되었다. 순 한글 신문을 제작하여야 했기 때문에 한글 표기법 통일이 필요하였고 그리하여 동료 직원들과 ‘국문동식회(國文同式會)'를 조직하여 한글 표기법 연구에 열중하게 되었다.

주시경은 우리말의 문법을 최초로 정립하였다. 《국문문법》(1905), 《대한국어문법》(1906), 《국어문전음학》(1908), 《말》(1908?), 《국문연구》(1909), 《고등국어문전》(1909?), 《국어문법》(1910), 《소리갈》(1913?), 《말의 소리》(1914) 등을 통하여 우리말과 한글을 이론적으로 체계화하였다. 특히 국어운동으로는 상동청년학원 교사 그리고 국어강습소 및 조선어강습원 개설 등 국어교육과 국어 발전에 앞장섰다.

교사로도 많은 활동을 하여 간호원양성학교·공옥학교·명신학교·숙명여자고등학교·서우학교, 협성학교·오성학교·이화학당·흥화학교·기호학교·융희학교·중앙학교·휘문의숙·보성학교·사범강습소·배재학당 같은 곳에서 강사로 활약하였다. 안타깝게도 1914년 독립운동을 위해 망명하던 중 병을 얻어 39살의 나이로 운명하였다. 그러나 김두봉, 최현배 같은 그의 제자들은 우리말과 한글을 빛내 그의 정신을 이어갔다.

조선어학회는 나라를 잃기 2년 전인 1908년 8월 31일 서울 봉원사에서 "말과 글은 홀로 서는 나라됨의 특별한 빛"이므로 “말글이 올라야 나라가 오른다.”는 주시경을 중심으로 국어연구학회를 창립한 것이 그 시초가 되었다. 1921년 12월 임경재, 최두선, 장지영, 권덕규 등 주시경의 제자들이 중심이 되어 조직한 조선어연구회를 1931년에 조선어학회로 바뀌었다가, 1949년 9월 지금의 명칭인 ‘한글학회’로 자리 잡았다.

창립 초기부터 단순히 국어학 연구만 한 것이 아니라 한글을 통해 민족 사상을 고취하였다. 1926년에 ‘가갸날’을 정하고 1928년부터 ‘한글날’로 바꿔 해마다 기념식을 열고, 1929년 조선어사전편찬회를 조직하였고, 1931년 ‘조선어학회’로 이름을 바꾸고 <한글맞춤법통일안>(1933), <조선어 표준말 모음>(1936), <외래어표기법통일안>(1941) 등을 내놓으며 한글의 보급과 연구에 힘썼다.

▲ 서울 종로구 당주동 주시경마당에 세운 주시경 돋을새김(부조)상(왼쪽). 헐버트박사 돋을새김상

조선교육협회회관 안에 사무소를 두었다가 1935년 7월 정세권이 제공한 화동 129번지 아담한 2층 양옥으로 회관을 옮겼다. 1942년 일제는 사전 편찬 작업을 하던 정태진을 검거하여 조선어학회가 독립운동을 한다는 죄목으로 조선어학회 사건을 일으켜 1943년 4월까지 모두 33인을 구금하였고 이 가운데 이윤재, 한징 두 분이 옥사하였다. 해방 후 일제 말기에 중단되었던 《조선말 큰사전》편찬을 재개하여 1957년 6권으로 모두 발간했다. 1972년 9월 5일에는 한글 운동지《한글 새소식》을 창간하였다.

일제가 1938년 우리말 교육과 쓰기를 막고 1940년 창씨개명까지 단행하던 암흑시기인 1940년, 경상북도 안동에서 세종이 1446년에 펴낸《훈민정음》해례본 원본이 발견된 것은 기적이었다. 이 원본은 이용준에 의해 발견되어 전형필이 사들여 보존하고 있다. 1945년 10월 9일 조선어 학회에서는《훈민정음》 해례본에 따라 음력 9월 10일을 훈민정음 반포일로 잡았고 이를 양력으로 환산하여 1446년 10월 9일이 한글 반포의 날임을 확정하였다. 한글날은 2006년 국경일로 지정되었으나 공휴일은 아니었으며 2012년 한글날을 공휴일로 다시 지정하는 법령을 공포하였다.

많은 단체와 한글운동가들의 노력은 한글이 주류 문자가 되는 밑거름이 되었다. 1956년 10월 9일 510돌 한글날 기념식장인 경기여자고등학교 강당에서는 학·예술계와 교육계 중진 여럿과 28개 문화 단체 대표들의 발의로 세종대왕기념사업회가 창립되었다. 초대 회장에 최규남 문교부장관, 부회장에 학계 대표 최현배, 교육계 대표 김활란을 뽑았다.

1967년 5월 5일 전국국어운동대학생연합회가 결성되었고.(초대 회장 이봉원) 1970년 9월 23일 외솔 최현배 정신을 기리는 외솔회가 창립되었다.(초대 회장 홍이섭) 1975년 2월 22일 한글문화협회 아래에 전국국어운동고등학생연합회를 세웠다.(초대 회장 강태성, 지도교사 오동춘)

1988년 2월 공병우 박사는 미국에서 귀국하여 한글문화원을 열고 이찬진, 정래권 등 아래아한글개발자들에게 사무실을 제공하여 1989년 아래아한글 개발하게 하였다. 전국국어운동대학생동문회 이대로 회장과 한국글쓰기연구회 이오덕 회장에게도 사무실 제공과 함께 한글운동을 폈다. 1998년 5월 27일에는 우리말살리는겨레모임 이 창립되었다.(공동대표 김경희, 이대로, 이오덕)

2000년 2월 22일에는 시민운동 단체인 한글문화연대가 창립되어(대표 김영명) 한글운동에 불을 다시 지폈다.

한글 주류 문자의 꿈은 이루어진 듯하지만 이제 영어 섞어 쓰기 시대가 열리고 한국어와 한글이 학문 영역에서 홀대받는 시대가 열려 그 꿈은 다시 흔들리고 있다. 우리가 다 함께 제2의 세종이 되어야 하는 이유이기도 하다.

◆ 1443년(세종 25년, 47세) 12월(음력) 세종(이도), 훈민정음(언문) 28자를 창제하다.

◆ 1446년(세종 28년, 50세) 9월 상한(음력) 세종, ‘훈민정음’ 해설서인 《훈민정음》(해례본)을 펴내다.

◆ 1447년(세종 29년, 51세) 7월(음력) 세종, 《월인천강지곡》을 완성하다. * 한글을 크게, 한자를 작게 인쇄. 현대 맞춤법 원리도(곶>곳) 적용하다.

◆ 1687-1692(?)년 김만중, 《서포만필》에서 한글을 ‘국서(나랏글)’라 부르고, 《구운몽》 등의 한글소설을 쓰다.

◆ 1890년 헐버트, 우리나라 최초의 한글 전용 교과서 《사민필지》를 출간하다.

◆ 1893년 주시경, 국어문법을 저술(18세)하여 1898(23세) 12월에 펴내다.

◆ 1895년 5월 1일 고종, ‘국문’을 기본으로 하고 국한문 혼용을 허용하는 국문 칙령 반포하다.(내각에는 1894년 11월 21일에 지시)

◆ 1896년 서재필, 최초의 한글 신문 <독립신문> 창간하다.

◆ 1906년 주시경 《대한국어문법》 짓다.

◆ 1908년 8월 31일 주시경이 힘써 <국어연구학회> 창립(회장: 김정진)하다.

◆ 1910년 6월 10일 주시경 한나라말 발표하다.(보중친목회보 1호): 말이 오르면 나라도 오르고 말이 나리면 나라도 나리나니라.

◆ 1921년 11월 26일 조선어연구회의 조직 확대 발기회 열다(장소: 휘문고등보통학교).

◆ 1926년 11월 4일(음력 9월 29일) 조선어연구회와 신민사가 함께 '가갸날'을 선포(한글 반포 8회갑=480돌)하다.

◆ 1928년 11월 11일(음력 9월 29일) '가갸날'을 '한글날'로 명칭을 고치다.

◆ 1932년 5월 1일 한글학회에서 우리나라 최초의 국어학-언어학 학술지 《한글》을 창간하다.

◆ 1933년 10월 29일 ‘한글맞춤법 통일안’을 제정 공포하다.(조선어철자법통일안), (확정은 10월 19일)

◆ 1940년 경상북도 안동에서 세종이 1446년에 펴낸 《훈민정음》(해례본) 원본이 이용준에 의해 발견되어 전형필이 사들여 보존하다.

◆ 1945년 국회에서 <한글전용법>이 통과되다.(실제로는 이루어지지 않음)

◆ 1945년 10월 9일 조선어 학회에서는 《훈민정음》 해례본에 따라 음력 9월 10일을 훈민정음 반포일로 잡았고 이를 양력으로 환산하여 1446년 10월 9일이 한글 반포의 날임을 확정하다.

◆ 1956년 10월 9일 510돌 한글날 기념식장인 경기여자고등학교 강당에서 학·예술계와 교육계 중진 다수 및 28개 문화 단체 대표들의 발의로 발기 창립하다.(초대 회장에 최규남 문교부장관, 부회장에 학계 대표 최현배, 교육계 대표 김활란을 뽑다)

◆ 1957년 10월 9일 《큰사전》6권을 모두 펴내다.(1929년에 시작, 이극로 주도)

◆ 1967년 5월 5일 전국국어운동대학생연합회가 결성되다.(초대 회장, 이봉원)

◆ 1970년 9월 23일 외솔 최현배 정신을 기리는 외솔회 창립하다.(초대 회장 홍이섭)

◆ 1972년 9월 5일 한글학회에서 한글 소식지 《한글 새소식》을 창간하다.

◆ 1975년 2월 22일 한글문화협회 아래에 전국국어운동고등학생연합회를 두다.(초대 회장: 강태성, 지도교사: 오동춘)

◆ 1984년 5월 10일 정부에서 국어연구소(현 국립국어원) 세우다.(초대 소장 김형규)

◆ 1988년 2월 공병우 박사 미국에서 귀국 한글문화원 문을 열다(이찬진, 정래권 등 아래아한글개발자들에게 사무실을 제공하여 1989년 아래아한글 개발하게 하다. 전국국어운동대학생동문회 이대로 회장과 한국글쓰기연구회 이오덕 회장에게도 사무실 제공과 함께 한글운동을 펴다.)

◆ 1988년 5월 15일 한겨레신문, 한글 반포 542년 만에, 국민모금으로 한글전용 신문으로 창간하다.

◆ 1998년 5월 27일 우리말살리는겨레모임 창립하다.(공동대표 김경희, 이대로, 이오덕)

◆ 2000년 2월 22일 한글문화연대 창립하다.(대표: 김영명)

◆ 2006년 한글날을 국경일로 지정하다.(공휴일은 아님)

◆ 2012년 한글날을 공휴일로 다시 지정하는 법령을 공포하다.

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.