- 등록2014.09.02 09:13:54

[그린경제/얼레빗 = 전수희 기자] 이건영의 사진들은 공간을 보여준다. 그 공간들은 이름 없는 공간들이다. 그 이름 없음은 그 공간이 처음부터 이름이 없어서가 아니라 지녔던 이름을 언제부터인가 잃어 버렸기 때문이다. 하지만, 자세히 들여다보면, 그 공간들의 이름이 없는 건 다만 지녔던 이름을 상실했기 때문만은 아니다. 그 이름 없음은 그 공간들이 아직은 무어라고 분명하게 명명할 수 없는 모종의 공간으로 변해가고 있기 때문이다.

말하자면 이건영의 프레임 공간 안에 들어있는 여러 공간들은 모두가 과정의 공간 - 이것도 아니고 저것도 아닌 혹은 이것이기도 하고 저것이기도 한 경계 공간들이다. 그렇다면 이 과정의 공간들, 경계의 공간들은 그 이름이 무엇일까? 그 공간의 이름 찾기를 통해서 이건영의 사진들은 어떤 메시지를 전달하고자 하는 것일까?

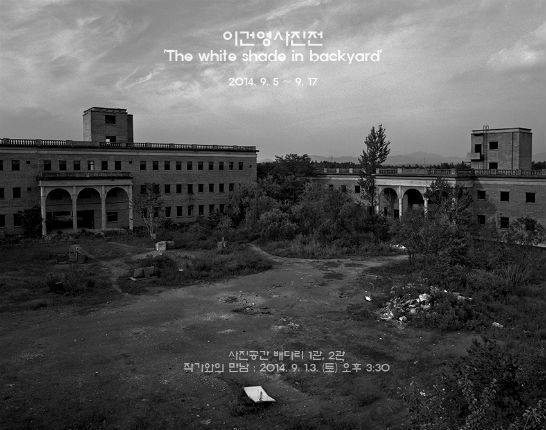

이건영의 사진이 보여주는 건 모두가 버려진 공간들이다. 그의 사진 공간 안에는 예전에는 그 어떤 목적으로 사용되었으나 그 용도를 잃어버리고 목적을 상실해 버린, 그래서 사람들이 떠나버리고 남아 있는 버려진 공간들이다. 흰 소금들이 생산되었으나 지금은 키 큰 잡초들만 바람에 흔들리는 옛 염전터, 한때는 시끄러운 운동장이었으나 놀던 아이들이 모두 떠나버린 옛 학교터, 본래는 고기들의 놀이장이였으나 지금은 댐으로 수량이 모두 방수되어 햇빛 아래 지면이 되어버린 옛 호수터 등등, 이건영이 렌즈로 포착하는 공간들은 모두가 폐기된 공간들이다.

그리고 이 폐기된 공간들의 이미지를 응시하면서 우리가 무엇보다 먼저 받아들이게 되는 건, 뉴 토포그래픽스의 사진들이 그러하듯, 인간의 목적에 의해 개발되어 사용되었다가 그 목적이 다한 뒤에 폐허로 남겨진 자연의 모습들, 즉 자연 위에 가해지는 이기적 문명의 자연 파괴이다. 그런 점에서 이건영의 폐기된 공간들은 상처 입은 자연의 얼굴들이다.

하지만 이건영의 사진들이 폐허가 된 공간들 보여주면서 전달하고자 하는 메시지가 다만 자연에게 폭력을 가하는 이기적 문명에 대한 비판만은 아니다. 자세히 들여다보면, 그의 사진 안에 포착된 그 폐기된 공간들은 헐벗은 폐허의 공간이기도 하지만 그 위에서 모종의 사건이 일어나고 있는 공간이기도 하기 때문이다. 그것이 키 큰 조명등들만 외롭게 서있는 버려진 주차장이든, 불법 폐차장으로 변해버린 산골짜기 계곡이든, 골프공들만 군데군데 구르는 메마른 땅이든, 이건영의 어두운 폐허 공간 안에는 자연의 상처 입은 얼굴만이 아니라 그 상처의 바닥 위에서 자라나고 있는 또 다른 자연의 얼굴이 함께 들어 있다. 염

전터의 키 큰 풀들이 그렇고 지면이 된 수중면 위에서 싹트는 잡초들이 그렇고 전신주 주변으로 벌써 무성이 웃자란 나무들이 그렇다. 말하자면 이건영의 사진 공간은 한편으로는 파괴당한 자연의 얼굴이지만 다른 한편으로는 그 폐허 위로 다시 회귀하는 자연이 함께 존재하는 이중의 공간이 된다. 그리고 그러한 이중의 공간 이미지는 보는 이에게 자연의 멈추지 않는 생명력, 즉 문명으로 아무리 상처를 받아도 그 상처를 허파 삼아 다시 생명을 일깨우는 자연의 자기 순환적 생성력을 새삼 깨닫게 만든다. 그런 점에서 이건영의 폐기된 공간들은 폐허 공간이 아니라 오히려 생성의 공간이다.

그러나 또 하나의 공간이 있다. 어쩌면 이건영으로 하여금 도시 외곽으로 또 지방의 어느 지역으로 폐허의 공간을 찾아다니게 만들었던 정작의 이유일 수도 있는 그 공간은 그러나 사진 이미지 안에서는 드러나지 않는 공간, 말하자면 심미적 공간이다. 이 공간은 폐허의 공간과 생성의 공간이 겹쳐지는 곳 혹은 그 두 공간의 겹침이 심미적으로 보는 이에게 연상케 하는 제 3의 어느 장소이다.

그 특별한 장소는 문명이라는 이름으로도, 자연이라는 이름으로도 명명할 수 없는 이름 없는 공간, 말하자면 아토피아적 공간이다. 이건영이 카메라를 들고 찾아다니는 어느 곳, 보는 이에게 공간의 이중화를 통해서 보여주고자 하는 제 3의 공간이 그 어떤 이름으로도 명명할 수 없는 아토피아적 공간이라면 이 공간은 어디일까? 혹시 그곳은 그 자신이 찾아다니고 또 도착하고 싶어 하는 마음의 공간은 아닐까?

이 시대를 살아가는 우리들의 마음 공간이 수없이 많은 정보들로 해체되고 범람하는 욕망들에게 점령당한 혼돈의 공간이라면 이건영의 경우도 다르지 않을 것이다. 그 또한 어느 날 그 어떤 우연한 계기가 있어 빼앗긴 마음의 공간을 기억했을 것이고, 그곳을 다시 찾고 싶었을 것이며, 그래서 폐허와 생성이 공존하는 이름 없는 공간을 프레임 안에 담았을 것이다.

그런 점에서 이건영의 폐기된 공간들은 그 자신만이 알고 있는 내밀한 마음의 공간인지 모른다. 하지만 그렇게 자기만이 알고 있는 특별한 공간을 마음 안에 갖고 있지 않은 사람이 누가 있겠는가? 우리가 이건영의 폐기된 공간들 앞에서 잠깐 걸음을 멈춘다면, 그 또한 그 폐허 속 생성의 공간들이 우리들을 저마다의 마음 공간으로 데려가기 때문일 것이다.

' 폐기된 공간 혹은 마음의 공간' 김진영 (예술비평. 철학아카데미)

<작가이력>

이 건 영(李建英)

2010 홍익 대학교 일반대학원 사진학과 졸업

2007 경일 대학교사진영상학과 졸업

개인전

2014 흰 그늘진 마당, 송은 아트큐브, 서울, 한국

2011 PHOTO BELT Exhibition, Gallerie PICI, 서울, 한국

2009 흰 그늘진 마당,Gallery IS,서울, 한국

외 단체전 다수

2014. 9. 5 ~ 9. 17

* 사진공간 배다리 1관, 2관

*작가와의 만남 : 2014. 9. 1.3 오후 3:30

*인천광역시 동구 금곡동 14-10 2F

*문의:010-5400-0897

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.