- 등록2015.04.19 09:50:24

[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 박열(朴烈, 1902. 2. 3~1974. 1. 17)선생은 일제 강점기 동안 항일투쟁을 전개한 독립운동가 중 매우 독특한 위치를 차지하는 인물이다. 18세의 나이로 일본 동경으로 건너가 흑도회, 흑우회 등 항일 사상단체를 이끌어 온 그는 1923년 9월 관동대지진 당시 조선인학살의 와중에 일본국왕을 폭살하려 했다는 혐의로 구속되었다. 이른바 대역사건으로 인해 그는 1945년 10월 27일 아키다(秋田)감옥에서 석방될 때까지 22년 2개월이라는 긴 시간의 옥살이를 치러야 했다.

선생은 1902년 3월 12일(음력 2월 3일) 경상북도 문경군 마성면 오천리(샘골) 98번지에서 태어났다. 어린 시절을 보낸 마성면 오천리 일대는 일찍이 일제에 의한 광산촌이 형성되었던 것으로 알려졌다. 대개 조선총독부의 후원아래 일본 자본가들이 마구잡이로 개발한 광산촌에는 조선인에 대한 가혹한 노동착취와 저임금, 인권유린 등의 각종 폐해가 뒤따랐던 만큼, 지역주민들의 반일정서가 광범위하게 형성되어 있었다. 일찍이 오천리에는 인근 산지의 삼림과 식수관리, 경로사업 등 마을자치 활동을 펼치는 성산조합이 결성되었는데, 이 단체는 1919년 1월 권농조합으로 개칭되었다. 선생의 맏형 정식과 둘째 형은 이 조합의 회원으로 활동하였고, 1921~22년경 마을 구장을 맡아보는 등 마을일에 적극 앞장섰다.

박열 선생

보통학교 졸업 후 선생은 농사를 지으라는 맏형의 권유에도 불구하고, 경성고등보통학교(현 경기고등학교 전신) 사범과에 진학하였다. 재학 중 그는 일본인 교사로부터 고토쿠 슈스이(幸德秋水)의 이른바 대역사건(일본 왕을 암살하려 했다는 음모사건)에 대한 이야기를 전해 들었다. 이후 1919년 3.1운동이 일어나자 여기에 참여하였던 선생은 일본인이 세운 학교에 다니는 치욕을 견딜 수 없다며 학업을 포기하고 고향으로 돌아가 버렸다.

고향 문경에 돌아온 이후에도 선생은 친구들과 함께 태극기와 격문을 살포하는 등 만세시위운동에 참여하였다. 하지만 그는 친구들로부터 일제의 가혹한 고문과 탄압 만행을 전해 듣고, 더 이상 국내에서 독립운동을 전개하기 힘들다는 판단 아래 일본으로 건너가기로 결심했다. 마침내 1919년 10월 경 그는 도쿄로 가는 배에 몸을 싣게 되었다.

도쿄에 도착한 선생은 여느 고학생들과 마찬가지로 신문배달과 날품팔이, 우편배달부, 인력거꾼, 인삼행상 등의 노동에 종사하였다. 이러한 험난한 고학생활 속에서도 그는 틈틈이 단기어학 전문학원인 세이소쿠(正則) 영어학교에 다니며 학업에 전념하였다. 나아가 오스기 사카에, 사카이 토시히코, 이와사 사쿠타로 등 당시의 저명한 일본 사회주의자들을 찾아가 직접 교류하면서 그들의 반제 자유의식과 아나키즘사상에 공명하게 되었다.

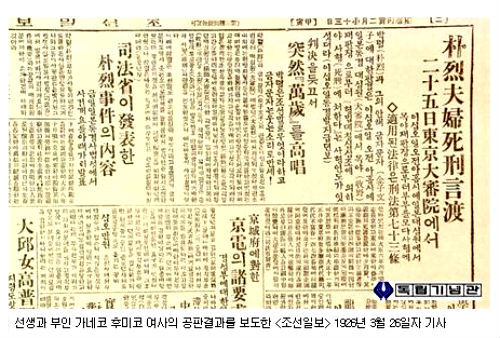

선생은 보다 적극적인 항일투쟁을 전개하기 위해 김찬, 조봉암 등 도쿄에 거주하는 고학생들을 규합해 의혈단을 조직하였다. 이들은 친일 행위자들에게 협박장을 보내 떠나라고 명령하고, 철저히 응징하겠다고 위협하였다. 또한 그는 당시 도쿄의 최대 조선인 노동단체였던 조선고학생동우회에서 김약수, 백무, 최갑춘 등과 함께 간부로 활동하였다. 그러던 1922년 2월 경 선생은 그의 평생동지이자 아내인 가네코 후미코와의 운명적인 만남을 갖게 된다. 요코하마 태생의 그녀는 불우한 가정환경과 성적학대로 제국주의 일본의 모순을 온몸으로 받아오면서 '천황제'와 군국주의에 반감을 가져온 자유여성이었다.

도쿄 고학생 동우회와 혈권단 등으로 항일활동을 펼치던 선생은 김약수, 원종린 등 유학생들과 함께 1921년 11월 29일 첫 사상단체인 흑도회를 결성하였다. 저명한 일본 아나키스트인 이와사 사쿠타로의 후원아래 다양한 항일투사들이 결집된 흑도회의 회원들은 세계노동절 행사를 비롯해 일본 사상단체의 반정부 시위에 적극 참여하였다. 나아가 그는 가네코 후미코와 함께 흑도회의 기관지인 [흑도]의 발간책임을 맡아 창간호와 2호를 발간하여 항일세력의 규합과 선전활동에 전념하였다.

흑도회는 1922년 8월 니카다현 나가스가와(中津川)에서 조선 노동자들이 가혹한 노동착취와 학대로 다수가 학살당하는 사건이 발생하자, 선생과 김약수를 조사단으로 파견하였다. 이어 사건의 진상조사 결과를 9월 7일 도쿄 ymca에서 보고하기에 이르렀는데, 일본과 조선의 지식인들을 비롯해 1천여 명의 군중이 모이는 등 큰 관심과 반향을 불러 일으켰다. 선생은 이 사건과 같은 반인도적 행위가 민족차별과 식민체제에서 비롯되었다고 보고, 이의 근본적인 파괴의 필요성을 역설하다가 경찰의 제지를 받았다.

흑우회는 일본 및 조선의 여러 사회단체들과 함께 연대활동을 전개하였다. 흑우회원들은 [후데이센징(太い鮮人)]과 [현사회(現社會)]라는 기관지를 통해 과격사회운동 취체법안에 대해 반대의견을 개진하고 대규모 연합시위에 참여하였다. 이 밖에도 흑우회원들은 조선문제강연회를 열어 항일의식을 고취시키는 한편, 서울과 도쿄의 노동단체들과 연락관계를 맺는 등 활발한 대외 연대활동을 펼쳤다.

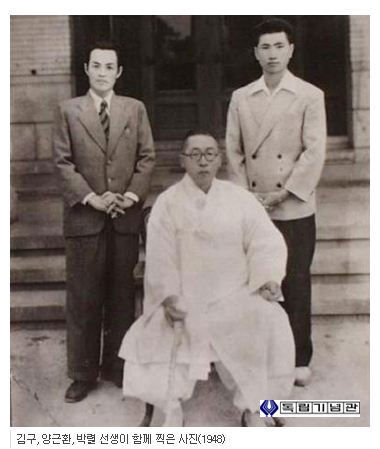

해방 후 맥아더 정부에 의해 석방된 선생은 신조선건설동맹에 이어 재일본조선인거류민단의 초대단장을 맡았으며, 1949년 영구 귀국했다가 한국전쟁으로 북한군에 의해 납북되고 말았다. 북한에서 그는 조소앙, 엄항섭 등과 함께 재북평화통일촉진협의회에서 활동해 회장을 맡아 군대축소와 국제적 중립국화에 노력하였다.

1974년 1월 17일 서거하여 현재 그의 유해는 평양 애국열사릉에 묻혀 있다. 하지만 항일투쟁과 신조국건설에 끼친 공로에도 불구하고, 그의 업적은 남북한 양쪽을 비롯해 고향에서조차 제대로 알려지지 못한 게 사실이다. 그 이유는 미소 냉전체제의 이데올로기 대립과 아나키즘 사상에 대한 오해에서 비롯되었지만, 밑바탕에는 일제의 '천왕 체제'는 물론 남북한 정권의 철권통치 모두를 거부하고자 했던 그의 자유정신에서 찾을 수 있다.

정부는 선생의 공훈을 기리어 1989년 건국훈장 대통령장을 추서하였으며 국가보훈처는 2006년 8월의 독립운동가로 선생을 선정하였다.

○ 1919 서울, 문경에서 3.1운동 참가

○ 1922 흑도회, 흑우회 결성

○ 1923 불령사를 조직하여 일왕 폭살 계획

○ 1945 22년 2월간의 옥고 끝에 석방

<자료: 국가보훈처>

Copyright @2013 우리문화신문 Corp. All rights reserved.