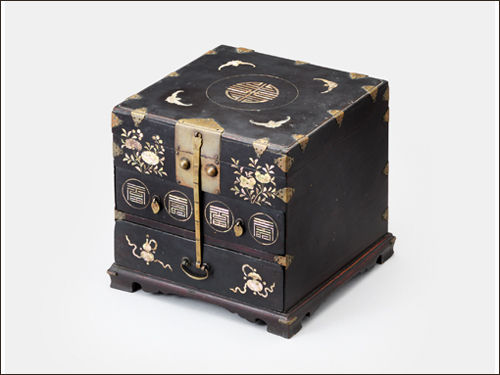

[우리문화신문=김영조 기자] 단아한 모습의 조선 사대부가 여성은 아침마다 얼레빗과 참빛으로 머리를 단정하게 빗었습니다. 이때 머리를 빗는 도구들은 빗접이란 도구에 담아 두었지요. 빗접은 모양에 따라 두 가지가 있는데, 하나는 빗접을 만드는 재료에 따라 창호지 따위를 여러 겹 붙여 기름에 절여서 만든 소첩(梳貼)과 나무로 짜서 만든 소갑(梳匣)이 있습니다. 또 빗접 자체가 고비 겸용으로 만들어져 벽에 걸어둔 것을 빗접고비라 합니다. 빗접은 쓰임새에 따라 크고 작은 서랍이 여러 개 달립니다.

또 꾸민 방법으로 나누면 먹감나무ㆍ느티나무ㆍ오동나무 따위로 만들어 나뭇결을 그대로 이용한 것이 있는가 하면 자개를 붙여 화려하게 꾸민 “나전빗접”, 쇠뿔로 장식한 “화각빗접”이 있습니다. 그 무늬는 대개 십장생ㆍ원앙ㆍ연꽃ㆍ산수 따위로 여성들의 기호와 취향에 맞는 것들입니다. 빗접은 거울이 없으므로 면경(面鏡, 주로 얼굴을 비추어 보는 작은 거울)이나 좌경(座鏡, 앉아서 볼 수 있게 경사지게 만든 거울)을 따로 있어야 하지요.

항상 경대와 함께 머리맡에 두고 썼던 빗접은 빗빗솔(빗살 사이에 낀 때를 빼는 솔)ㆍ빗치개(가르마를 타거나 빗살 틈에 낀 때를 빼는 데 쓰는 도구)ㆍ가르마꼬챙이(가르마를 타는 데 쓰는 가느다란 꼬챙이)ㆍ뒤꽂이(쪽찐 머리 뒤에 덧꽂는 비녀 이외의 꾸미개)ㆍ동곳(상투가 풀리지 않게 꽂는 물건) 같은 머리를 손질할 때 썼던 도구들을 넣어 두었습니다. 또 빗질할 때 빠진 머리카락을 모아놓는 기름종이인 퇴발낭(退髮囊)도 그 안에 넣어두었지요. 이렇게 한 해 동안 모아둔 머리카락은 설날 저녁 문밖에서 태우는데 그때 나는 냄새로 악귀나 나쁜 병이 물러간다고 믿었습니다. 우리의 어머니가 아침마다 단정하게 머리를 빗을 때 그 뚜껑을 열던 빗접은 이제 박물관에나 가야 볼 수 있습니다.