[우리문화신문=김두루한 참배움연구소장]

XX 앞에 ‘국민’을 꼭 써야 할까?

한국방송(KBS)은 ‘정성을 다하는 국민의 방송’을 들려주고 국민과 같이 가는 국민의 은행인 국민은행은 주택은행과 통합하고 다시 *kb[국민]은행으로 이름을 바꾸었다. 요즘은 가수, 배우, 사회(MC), 여동생, 애니메이션 등 ‘국민 XX’라는 표현을 꽤 많이 쓴다.

1996년 한 연예주간지에서 신승훈에게 국민가수라 불렀다. 그 뒤로 높은 인지도나 대중에게 사랑받는 사람이나 큰 인기를 끄는 인물의 직업이나 호칭 앞에 ‘국민’을 붙인다. 흥행보다 전 세대를 아우름이 잣대이다. 박찬호가 나라 밖에서 크게 활약하면서 '국민투수'가 되더니 이승엽이 홈런 신기록을 갈아치우고 국제 경기에서 크게 활약하자 '국민타자'가 되었는데 이처럼 ‘국민 XX’라 부르는 것이 가수나 배우가 아닌 다른 쪽에도 널리 퍼졌다.

‘대한민국헌법’에 쓰인 ‘국민’은 어떤 뜻인가?

‘국민연금’, ‘국민대학’, ‘국민일보’, ‘국민의 정부’ 등에서도 보듯이 ‘국민’을 널리 쓰고 있다. 구한말 당시에도 ‘국민교육회’에서처럼 쓰였고 광복 뒤 정치사에서 대한민국 숱한 정당 이름에서도 국민을 달았고 현재도 여당인 국민의힘이 그러하다. 하긴 아시아에서 중화민국 국민당도 있을 정도다.

대한민국헌법에서도 ‘국민’을 쓴다. ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.(제1조 2항)나 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.(10조)처럼 말이다.

하지만 국민을 ’국가를 구성하는 사람‘과 ’그 나라의 국적을 가진 사람‘이라고 정의하는 수준이라면 그만일까? 무엇보다 ’국민‘이 ’국가를 구성하는 사람‘이라 하면 국가 중심의 시각이 담겨 있다. 유진오는 제헌 때 헌법 초안에서 ’인민‘이라 했다는데 ’국민‘은 국가 우월주의 냄새가 풍기기 때문이라는 까닭이다.

'국민의례'와 '국위선양'으로 본 ‘국민’이란?

국민의례는 1879년 세운 일본 레이난자카교회(靈南坂敎會)에서 비롯한다. 1904년 러일전쟁이 터지자 전쟁에 협력할 것을 밝히면서 “일본교단이 정한 의례의식으로 궁성 쪽으로 몸을 돌려 기미가요가 들리면 경례 자세로 군인과 유가족에게 묵념한다. ‘국위선양’은 또 어떤가? 메이지 시대 신민으로서 “신하들은 천왕을 도와 국가를 지키고 황국신민을 있게 한 시조신을 위로하여 일본을 만세일계에 알려야 한다”라고 했다.

우리나라도 국민의례는 공식적인 의식이나 행사에서 국민으로서 마땅히 갖추어야 할 격식이고 국위선양은 ‘나라의 권위나 위력을 널리 떨치게 함’으로 여긴다.(《표준국어대사전, 국립국어원》) 하지만, 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 순국선열에 대한 묵념 등을 하더라도 구태여 일본 영남판교회가 제국주의 관념으로 쓴 ‘국민의례’라는 말을 써야만 하는지 이해가 안 된다.

‘국민교육헌장’에 쓰인 ‘국민’은 어떤 뜻이었나?

10월 유신이 있기 전 1968년 12월에 박정희 정권에서 국민 교육 헌장을 만든 일이 있다. “우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다.”로 비롯하는 393자 글인데 그때 학생들은 모두 외워야 했던 기억이다. 그런데 “길이 후손에 물려줄 영광된 통일 조국의 앞날을 내다보며, 신념과 긍지를 지닌 근면한 국민으로서, 민족의 슬기를 모아 줄기찬 노력으로, 새 역사를 창조하자.”로 끝나는 문장에 쓰인 ‘국민’은 어떤 뜻이었을까?

새삼 묻게 된다. “우리는 새로운 역사 창조의 개척정신을 계발하고, 상부상조의 전통을 이어받아 협동 정신을 북돋우며, 반공 민주 정신에 투철한 애국 애족심 함양을 목표로 국민교육헌장의 이념을 학교와 사회에서 실천하여, 참다운 한국인 육성에 크게 이바지하였을까? 발전한 한국으로 성장하게 한 바탕이 되고, 나아가 민족중흥의 정신적 지주가 되었을까?”

정부(문교부/교육부)에서 주관하여 기념일(1973년 3월 30일에 대통령령)을 만들어 국민교육헌장 이념 구현을 다짐하는 기념식을 해마다 열다가 2003년에 가서는 초ㆍ중ㆍ고등학교 교과서에서 국민교육헌장을 지웠고 선포기념일도 없앤 것이 그렇지 않음을 역설해준다.

‘초등학교’로 바뀌기 전 ‘국민학교’에서 쓰인 ‘국민’은 어떤 뜻인가?

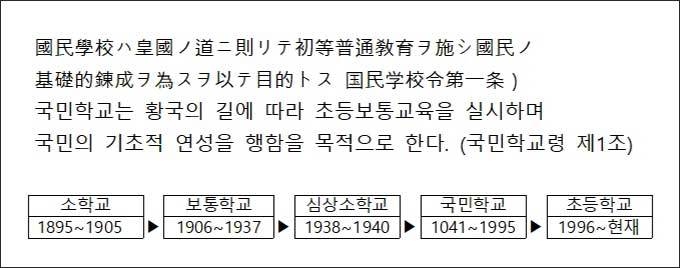

지금은 ‘초등학교’로 바뀐 ‘국민학교’는 언제부터 썼는가? 예로부터 《소학》, 《소학언해》가 있었고 조선조 예조를 학무아문으로 바꾼 갑오억변 뒤로 학부에서는 ‘소학교’를 만들고 ‘중학교’를 세웠으나 나라 외교권을 빼앗긴 통감부 때부터는 소학교를 보통학교라 이름하였고, 조선교육령(1911~1945)에 따라 심상소학교(1938~1940)를 거쳐 1941년 국민학교로 바꿨다. ‘일본 국왕의 국민인 ‘황국신민이 다니는 학교’인 ‘(황)국(신)민학교’가 생겨난 것이다.

당시 일본제국은 동맹국인 나치 독일과 긴밀한 관계를 맺고 있었는데 제국주의 교육 사상을 반영한 폴크스슐레란 산물도 받아들였다. 대한민국은 광복이 40년이나 지난 1996년에야 ‘초등학교’로 바꿨지만 정작 일본은 일찍이 1947년에 ‘국민’을 버리고 소학교로 바꿨다.

첫 교과서 ‘국민소학독본’에서 ‘국민’은 ‘네이션’을 뒤친 일본말 ['国民(コクミン)']

‘국민’이라는 말은 서양말 ‘네이션(nation)’을 뒤친(번역) 일본말이다. 갑오억변(개혁) 이전부터 이미 박영효, 유길준 등이 부려 써서 국가의 거주민이자 정부 수립의 주체로 인식되었지만 일본말 ‘국민’이 서유럽에서 말한 ‘네이션’과 일치하지 않고 신민과 구별되고 근대적 지향을 담고 있었으나 황민이 됐을 뿐이다.

국민은 일제가 ‘한국사람’을 교육과 통치의 적극적인 대상으로 보았다는 것을 드러낸다. 갑오억변 뒤 고종이 발표한 조서(교육강령)에 근거해 펴낸 《國民小學讀本》(1895)은 다양한 근대적 지식을 담은 첫 교과서인데 근대인 양성, 근대 국민을 만들고자 하나 일본입김에 놀아나는 것이 목격된다.

사실은 일본의 《高等小學讀本》(1888)을 밑바탕으로 삼아, 거의 베끼다시피 해 만들었다. 강진호 교수(성신여대)는 “실린 단원의 70% 이상이 똑같다. 요약하거나 줄여서 옮겼고, 같은 소재를 몇 개의 단원으로 정리해서 한 단원으로 만들었으며, 심지어 글의 형식을 그대로 빌려 쓴 채 내용을 일부 바꾸어 실은 경우도 있었다.”라고 했다.

1896년 간행된 《신정심상소학》부터는 일제가 아예 교과서 제작에 직접 관여한 흔적을 알 수 있다. 책에 실린 집의 형태는 한옥이 아닌 일본식 가옥이고, 위인 소개에도 일본 학자들까지 두루 언급되었는데 강제병합 뒤 조선인을 ‘황국신민’으로 만들 ‘통치도구’로 《조선어독본》을 활용한 맥락이다.

서양말 네이션(nation)은 ‘국민’이 아니라 ‘나라임자’다

네이션이 백성이나 신민이 아니라면 인민, 국민, 시민 가운데 어떤 것일까? 모두가 평민이 된 근대 18세기 프랑스 혁명(1789)을 돌아보자. <사람과 시민의 권리 선언>으로 프랑스에서 임금, 귀족, 영주, 성직자 등 100만 명이 제3신분인 2천 400만 명을 부리고 다스렸던 ‘통치’체제가 무너졌다. 나라는 구성원들이 모여 만든 사회 체제(nation)로 생각이 바뀌었다. 나라(제후가 지닌 울타리 안)마다 임자가 ‘짐’이었다가 ‘사람’(평민) 곧 ‘people’이면서 나라임자인 ‘국민’(nation)이 되었다. 사람들이 공동 이익을 위해 나라(국가기구)를 만들고 ‘관리’하는 권리를 맡겼다는 사회 계약론이 자리 잡았다.

서양말 피플(people)은 ‘국민’이 아니라 ‘사람’이다

서양말 ‘피플(people)’[라틴말 POPULUS]을 우리말로 뭐라 옮길까? 널리 알려진 링컨이 말한 게티즈버어그 연설이 떠오른다. “신이 돌보는 이 나라는 새롭게 태어난 자유를 누리게 될 것이며, 사람들이, 사람들에 따라, 사람들을 위한 정부는 이 땅(별)에서 결코 사라지지 않을 것입니다.”

this nation, under God, shall have a new birth of freedom-and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”

링컨이 말한 ‘피플(people)’은 인민일까? 국민일까? 사람일까? 국민이 나라(국가, 정부)가 들어선 뒤 나라 구성원을 뜻하는 것이라면 마땅히 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 식으로 할 수 있다. 하지만 링컨이 연설한 것의 원전이 존 위클리프(1320년대~1384)가 성경을 뒤치면서 쓴 말이니까. (the Bible is for the government of the people, by the people, for the people) ‘피플(people)’은 사람을 뜻하는 인민이라 해야 하지 않을까? 그냥 아예 사람이 좋겠다.

‘국민’이 아니라 ‘씨알’이다

민(民)을 백성 대신 갈음할 말이 없을까? 함석헌이 쓴 "씨알"은 유영모가 민(民)을 "씨알"로 뒤친(번역한) 것을 참신하게 여겨 쓴 말이다. 1948년 무렵에 함석헌이 북에서 남으로 내려온 뒤 옛 스승인 다석 류영모와 다시 만나 그의 대학(大學) 강의를 듣던 가운데 깨침으로 만난 말이다.

"대학지도(大學之道)는 재명명덕(在明明德)하며 재친민(在親民)하며 재지어지선(在止於至善)이다"를 "한 배움 길은 밝은 속알 밝힘에 있고, 씨알 어뵘에 있으며, 된 데 머묾에 있나니라"라고 유영모는 풀이했다. 민(民)은 백성을 뜻하는 것인데 백성이니 민초니 하는 한자 대신 텃말인 "씨알"을 쓰자고 내세운 것이다. 겨레라는 낱말이 이미 있는데 새 낱말을 만들었다는 따짐도 있었지만 겨레(민족)는 씨알(민중)과는 결이 다르다.

바른말을 하는 ‘씨알’이 되고 ‘나라임자’가 되자

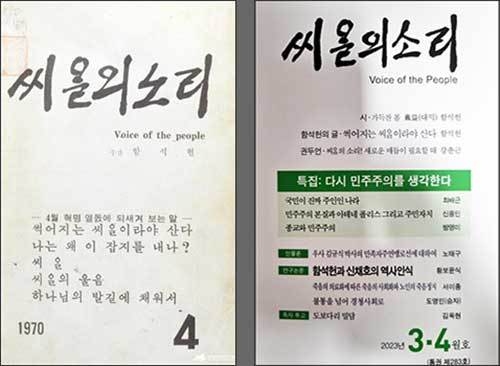

배움길잡이(교양서) 《씨알의 소리》가 있다. 《씨알의 소리》는 펴낸이의 정부 비판논조로 당국과 많은 대립ㆍ충돌ㆍ갈등을 겪었다. 1980년 7월 정기간행물 정비 때 등록이 취소되었다가 1989년 2월 복간하였다. “신문이 씨알에게 씨알이 마땅히 알아야 할 것을 가리고 보여주지 않을 뿐 아니라, 씨알이 하고 싶어 못 견디는 말을 입을 막지 못하게 한다.”라며 펴냄뜻은 첫째 바른말을 하자, 한 사람이 죽는 일이 있더라도 옳은 말을 하자, 둘째 유기적인 공동체를 기르는 일을 하자는 것이다.

‘씨알다움’이야말로 참삶을 가꾸는 길일진대 우리에겐 ‘배움임자혁명’이 있다. 교육/학습사회를 배움사회로 판갈이 하는 일에 나부터 나서자! 온겨레가 ‘국민’에서 ‘씨알’로서 또 ‘나라임자’로서 참삶을 누리는 ‘배움나라’를 이룩할 때다!