[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장] 지난 세기 동안에 우리네 집의 모습과 쓰임새가 크게 달라져 말들 또한 뜻과 쓰임새 모두 많이 달라졌다. 지난날 우리네 집은 울(풀이나 나무 따위를 얽거나 엮어서 담 대신 경계를 삼은 울타리)이나 담(집이나 일정한 공간을 둘러막기 위하여 흙, 돌, 벽돌 따위로 쌓아 올린 것)으로 둘러싸인 집터 위에 저마다 몫이 다른 쓰임새로 여러 자리가 나누어져 있었다.

방과 마루와 부엌을 중심으로 하는 집채를 비롯하여, 마당과 뜰과 남새밭(채소밭) 따위가 저마다 자리를 잡고 우리네 집터를 채운 것이다. 집의 노른자위는 물론 위채, 아래채, 사랑채로 나누어지는 삶의 보금자리인 집채다. 남새밭은 보금자리인 집채에서 가장 멀리 떨어져 구석진 곳에 자리 잡고 있지만, 철 따라 반찬거리 남새(채소)를 길러내는 먹거리의 터전이었다.

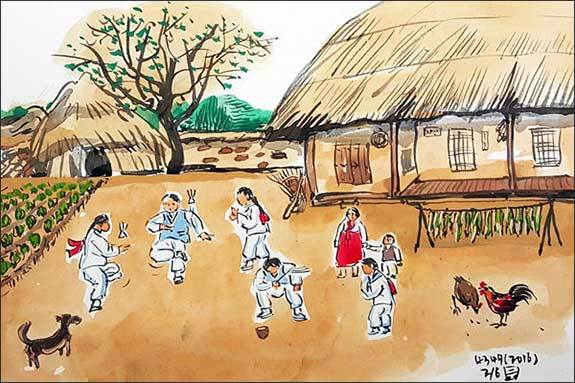

‘마당’은 집에서 집채나 남새밭에 못지않게 종요로운(없어서는 안 될 정도로 매우 긴요한) 자리다. 남새밭이 없는 집은 있을 수 있어도 마당이 없는 집은 있을 수 없을 만큼 그렇게 종요롭다. 살림이 넉넉하고 집터가 넓으면 앞마당, 뒷마당, 바깥마당까지 갖춘 집들도 적지 않았다. 마당은 한마디로 집 안의 일터며 놀이터다. 밤이 오거나 날이 궂으면 식구들은 저마다 위채와 아래채와 사랑채에 들어가 쉬다가, 낮이 오고 날이 좋으면 모두 마당으로 나와 저마다 맡은 일을 하면서 살아간다.

타작하고, 우케(찧기 위하여 말리는 벼)를 널고, 길쌈을 하고, 땔감을 가다듬어 말리는 삶의 일터가 마당이다. 두레꾼(농사일을 함께하기 위하여 마을 단위로 만든 조직의 일꾼)과 삯꾼(삯을 받고 임시로 일하는 일꾼)과 품꾼(하루하루 품삯과 음식을 받고 일을 하는 품팔이 일꾼)들도 함께 어우러져 일하는 일터다.

한편, 아이들에게 마당은 제기도 차고, 팽이도 치고, 숨바꼭질도 하고, 술래잡기도 하는 놀이터다. 여름철 밤이면 모깃불을 피워 놓고 어른이나 아이 할 것 없이 둘러앉아 이야기판도 벌이는 놀이터다. 명절이 닥치거나 혼례나 장례나 환갑 같은 큰일이 생기면 잔치판과 놀이판을 함께 벌이는 놀이터다.

‘뜰’은 집에서 가장 뒷전으로 밀리는 자리다. 집채처럼 보금자리도 아니고, 마당처럼 일터나 놀이터도 아니고, 남새밭처럼 먹거리를 내놓지도 않아서, 삶에 쪼들리는 집에서는 더욱 뒷전으로 밀릴 수밖에 없는 자리다. 그러나 삶이 넉넉해지고 끼니 걱정에서 벗어나면 가장 먼저 간절해지는 것이 또한 뜰이다. 뜰은 삶을 아름답게 하고 기름지게 하는 쉼터이기 때문에, 살림살이가 넉넉해지는 걸음에 발맞추어 뜰은 갈수록 넓어진다.

울이나 담 아래 몇 포기 꽃이나 겨우 심어 놓은 이름뿐인 뜰에서 비롯하여, 앵두에서 살구, 석류, 감, 배와 같은 먹거리 과일나무를 심은 뜰을 거쳐, 모란이나 천리향이나 매화같이 마음을 가꾸고 즐거움을 맛보려는 꽃나무를 심고, 마침내 연꽃이 피고 수양버들이 드리워지는 연못까지 갖추기도 하면서 끝없이 가꾸고 싶은 넉넉함의 자리가 다름 아닌 뜰이다.

* 뜰 : 뜨락이라고도 하며, 집 안의 앞뒤나 왼쪽 또는 오른쪽으로 가까이 딸린 빈터. 꽃이나 나무를 가꾸기도 하고, 푸성귀(채소) 따위를 심기도 한다.