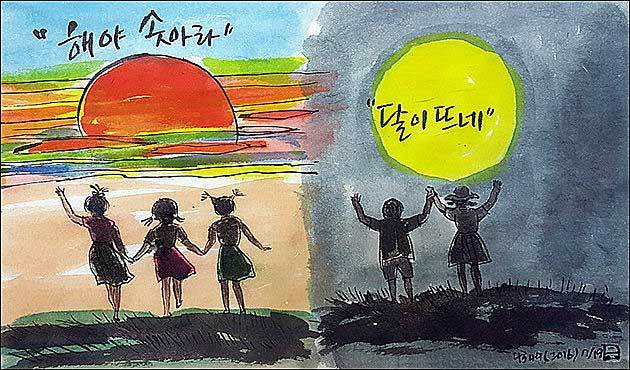

[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장] 박두진의 이름 높은 노래인 <해>는 “해야 솟아라. 해야 솟아라. 말갛게 씻은 얼굴 고운 해야 솟아라.” 이렇게 시작한다. 이 노래가 쓰인 1946년은 빼앗겼던 나라를 되찾은 때인데도, ‘말갛게 씻은 얼굴 고운 해’는 아직 솟지 않았다고 느꼈던가 보다. 그러고 보면 반세기를 훌쩍 넘긴 지금도 남과 북은 갈라져 원수처럼 지내자는 사람들이 많고, 정권에만 눈이 어두운 정치인들은 힘센 미국만 쳐다보며 셈판을 굴리는 판국이니, 우리 겨레에게 ‘말갛게 씻은 얼굴 고운 해’는 여전히 솟지 않았다고 해야 옳겠다는 생각이 든다.

해는 솟는 것이다. 그러나 요즘 사람들은 온통 ‘해가 뜬다’라고만 한다. 그렇다면 ‘솟다’는 무엇이며, ‘뜨다’는 무엇인가? ‘솟다’는 제힘으로 밑에서 위로 거침없이 밀고 올라오는 것이고, ‘뜨다’는 남의 힘에 얹혀서 아래에서 위로 밀려 올라오고 또 그 힘에 얹혀 높은 곳에 머무는 것이다. 그래서 ‘샘물’도 솟고 ‘불길’도 솟고 ‘해’도 솟는 것이지만, ‘배’는 뜨고 ‘연’은 뜨고 ‘달’은 뜨는 것이다.

샘물이 제힘으로 밀고 올라오고 불길도 제힘으로 밀고 올라오는 것은 알겠고, 배는 물의 힘에 얹혀서 밀려 올라오고 연도 바람과 사람의 힘에 얹혀서 밀려 올라오는 것임을 알겠다. 그런데 해가 솟는 것이면 달도 솟는 것이고, 달이 뜨는 것이면 해도 뜨는 것이 아닌가? 과학으로 보면 그런 말이 맞을지도 모른다.

그러나 우리 겨레는 해와 달을 그렇게 보고 살지 않았다. 해는 스스로 엄청난 힘을 지녀 모든 목숨을 살리고 죽이기까지 할 수 있지만, 달은 해를 쫓아다니며 힘을 빌려서 지내는 작은 짝으로만 보고 살았다. 그래서 해는 스스로 솟는 것이지만, 달은 해의 힘을 빌려서 뜨는 것으로 본 것이다.

그런데 우리는 ‘해돋이’라는 말을 널리 쓴다. 이것은 말할 나위도 없이 [해+돋+이]로 쪼갤 수 있는 것으로, ‘해가 돋는 것’이라는 뜻을 드러내는 말이다. 그래서 ‘해가 돋다’라는 말이 옳다고 할 수 있다. 더구나 ‘해돋이’는 일찍이 15세기에도 썼던 보기가 남아 있기도 하다. 그러면 ‘돋다’와 ‘솟다’는 무엇이 다르며 같은가?

‘돋다’도 ‘솟다’와 마찬가지로 제힘으로 밑에서 위로 밀고 올라오는 것이다. 그러나 ‘돋다’는 ‘솟다’처럼 거침없이 밀고 올라오는 것이 아니고 아주 천천히 시간을 들여서 밀고 올라오는 것이다. 그러니까 ‘해가 솟다’로 하느냐 ‘해가 돋다’로 하느냐는 어느 것이 맞고 어느 것이 틀리기보다, 해가 올라오는 것을 어떻게 느끼느냐에 따라 가려 쓸 수 있다고 보아야겠다.

시간을 들이면서 천천히 나타나는 것으로 잘 어울리는 것은 해보다도 ‘별’이다. 해가 지고 하늘이 어두워지면 별은 큰 것에서부터 시간을 들여 하나씩 천천히 돋아난다. 게다가 ‘돋다’라는 해처럼 솟아올라 줄곧 자리를 옮기며 달려가는 것보다 제자리에서 가만히 움직이지 않는 것에 더욱 잘 어울리는 말이다.

‘움’이 돋는 것이나 ‘뾰루지’가 돋는 것이나 모두 그런 뜻으로 쓰는 것이다. 그래서 해는 솟고, 달은 뜨고, 별은 돋고, 이렇게 말하는 것이 하늘에 있는 세 빛에게 가장 마땅하게 어울리는 말법이라 하겠다.