[우리문화신문=김영조 기자]

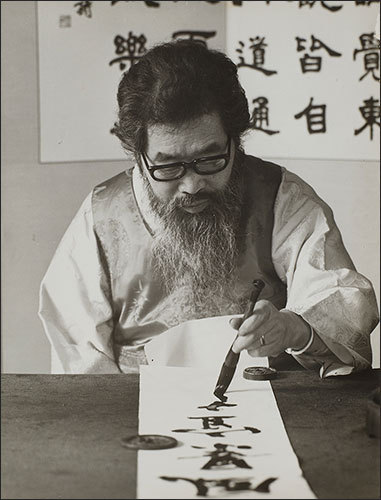

덥수룩한 수염을 기른 한 인물이 앉아 있습니다.

그는 붓을 잡고 있습니다. 두꺼운 안경 너머로 보이는 눈빛이 예사롭지 않은데, 붓을 잡은 손을 보니 흔히들 쓰는 오른손이 아닌 왼손입니다. 이제 그는 갈아놓은 먹물이 담긴 벼루에 붓을 쿡 찍습니다. 곧이어 툭툭 찍듯이 획을 시작합니다. 달 ‘월(月)’ 자가 나타나는가 싶더니 금세 비슷할 ‘사(似)’ 자와 붉을 ‘단(丹’) 자, 그리고 팔을 튕기듯 움직여 빛 ‘광(光)’을 만듭니다. 그렇게 그 인물은 오직 왼손에 쥔 붓 하나로 칠언(七言) 연구(聯句) 하나를 써냈습니다.

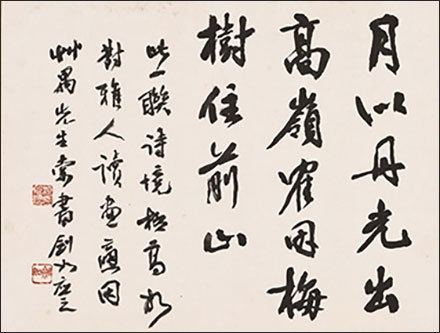

달은 불그레한 빛을 띠며 높은 고개서 나오고 月似丹光出高嶺

학은 매화나무가 있기에 앞산에 머무르는구나 隺因梅樹住前山

청나라 때 대학자 완원(阮元, 1764~1849)이 항저우[杭州] 갈림선원(葛林禪院)에 써 붙였다는 구절입니다. 그러고는 작은 붓을 들어 다시금 먹을 묻히고, 큰 글자 옆에 작은 글씨로 낙관(落款)을 하나하나 적어 내려갑니다.

이 일련(一聯)은 시의 경지가 매우 높아 마치 우아한 사람을 대하며 그림을 읽는 것만 같다.

마침 초우(艸禺) 선생이 글씨를 부탁하기로, 검여(劍如)가 이에 응한다.

此一聯 詩境極高 如對雅人讀畵 適因艸禺先生索書 劍如應之

그렇습니다. 왼손을 움직여 이 글씨를 쓴 이는 바로 20세기 한국 서예의 큰 인물, 검여 유희강(柳熙綱, 1911~1976)이었습니다.

정점을 향하다 멈춘, 그의 붓길

유희강은 경기도 부평군 서곶면 시천리, 지금의 인천 서구 시천동에서 태어났습니다. 태어난 지 얼마 되지 않아 아버지가 돌아가셔서, 그는 할아버지와 큰아버지의 보살핌 속에 어린 시절을 보냅니다. 1937년 명륜전문학원(현재의 성균관대학교)을 졸업한 유희강은 이내 중국 유학길에 올랐습니다. 그곳에서 그는 서화와 금석학을 익히고 서양화를 배웁니다. 해방 무렵 그는 상하이에 있으면서 광복군 주호지대장(駐滬支隊長)의 비서로 일했고, 임시정부 요인들의 귀국을 힘껏 도왔습니다.

1946년 귀국한 유희강은 고향 인천으로 돌아가 인천시립박물관 관장, 인천시립도서관 관장 등을 지내는 등 인천 문화예술계의 중추 역할을 도맡습니다. 글씨 연마도 게을리하지 않아 대한민국미술전람회(국전)에 여러 차례 입선과 특선을 거듭했으며, 국전 심사위원, 한국서예가협회 대표위원과 회장도 두루 거쳤지요. 그는 전서(篆書), 예서(隸書), 해서(楷書), 행서(行書)와 문인화, 전각(篆刻)에 모두 능했습니다. 특히 행서(약간 흘림기가 있는 글자체)에서는 북위(北魏, 386~534) 시대 유행했던 강건한 필체를 접목해 자신만의 독특한 서풍(書風)을 만들었습니다. 또 당시 많은 서예가가 관성적으로 중국 한시(漢詩)를 주로 썼는데, 유희강은 이를 비판하고 한국인의 문학작품을 글씨로 남기고자 노력했습니다. 그는 글씨뿐만 아니라 그림에도 조예가 깊어서, 곧잘 매화를 치고 나한상이나 괴석을 그리기도 했습니다. 그가 죽은 뒤 공개된 1973년 작품 <계축묵희(癸丑墨戱)>는 추상화에 가까울 정도입니다. 유희강의 예술 세계가 얼마나 넓은지 짐작되는 대목입니다.

그 서풍만큼이나 그의 호 ‘검여(劍如)’도 독특하지요. ‘칼과 같다’라는 뜻인데, 그의 말에 따르면 “검(劍)처럼 날카롭고 돌처럼 단단하고 박처럼 둥근 글씨를 쓰고 싶어 검여(劍如), 석여(石如), 표여(瓢如)의 삼여(三如)라 하려 했지만 그 뜻이 제대로 드러나지 않기 때문에 검여(劍如)라 했다”고 합니다. 유희강은 4시간 넘게 벼루에 먹을 갈고, 그렇게 나온 먹물을 종일 숙성시켜 글을 썼다고 전합니다. 그래서인지 유희강의 작품을 보면 동시대 다른 서예가나 화가의 작품보다 유달리 먹빛이 진하고 깊어 보입니다.

1962년부터 유희강은 서울 종로구 관훈동에 ‘검여서원(劍如書院)’을 열고 서예에 관심 있는 이들을 가르쳤습니다. 검여서원은 유명한 고서점인 통문관(通文館) 맞은편에 있었습니다. 지금도 남아 있는 통문관 건물의 대리석 현판 글씨를 1967년 유희강이 썼는데, 많은 이가 유희강의 ‘우수(右手)’ 시절을 대표하는 작품으로 꼽곤 합니다.

여기까지만이라면 그리 드물지도 않은 예술가의 일화에 그칠지 모릅니다. 하지만 유희강의 앞에는 누구도 예상치 못한 시련이 기다리고 있었습니다. 1968년 9월, 그와 절친했던 화가 제당(霽堂) 배렴(裵濂, 1911~1968)이 급작스레 숨을 거둡니다. 친구의 장례식에 참석해 통음(痛飮)하고 만장(輓章, 돌아가신 분을 기리며 친구나 제자 같은 가까운 이들이 지은 글. 전통 장례식에서는 깃발처럼 만들어 상여 앞에 들고 바람에 나부끼게 한다)을 쓰고 돌아온 그 밤, 그는 중태에 빠졌습니다. 갑자기 혈압이 올라 뇌출혈이 일어난 것입니다. 구사일생으로 목숨은 건졌지만, 어쩌면 그에게는 목숨보다도 중요한 것을 잃게 되었습니다. 반신불수로 오른팔을 쓰지 못하게 된 것이죠. 절정을 향하던 그의 서예 인생이 멈추는 순간이었습니다.

오른손이 안 되면 왼손으로, 검여의 좌수(左手) 시대

오른손잡이이신 분들, 왼손으로 글씨를 써보신 적이 있나요? 아무리 글씨를 잘 쓰는 사람이라 하더라도 우선 펜을 잡는 일부터 고역일 겁니다. 삐뚤빼뚤, 획은 이지러지고 이리 기우뚱 저리 기우뚱해서 본인도 읽기 힘든 글씨가 나오지요. 일반인도 그럴진대 서예가가 오른손을 쓰지 못한다면? 보통은 절망에 빠져 모든 것을 그만두거나, 완치되어 오른손을 쓸 수 있을 때까지 기다리거나 했을 겁니다. 하지만 유희강은 그러지 않았습니다.

가족과 제자들이 헌신적으로 그를 돌보기도 했지만, 스스로 다시금 붓을 잡겠다는 의지를 불태웠습니다. 쓰러지고 10잘 뒤, 유희강은 왼손에 붓을 잡고 이른바 ‘좌수(左手)’의 시대를 열었습니다.

“해방 전 중국에서 서도와 금석학을 연마한 유희강 씨는 그동안 국전 심사위원을 여러 번 역임했고, 몇 번의 개인전과 단체전 등을 통해 가열(苛烈)할 만큼 준엄한 서예의 한 경지를 보여 높은 평가를 받았다. 그러나 68년 9월 고혈압으로 쓰러져 수원 등에 옮겨 요양했지만, 아직 실어증과 더불어 오른쪽을 거의 못 쓴다. 그런 육체적인 악조건을 안고 유희강 씨는 약간의 차도가 있은 지난 2월부터 날마다 약 30분씩 왼손으로 글씨를 썼다. 그리고 이번에 왼손으로 쓴 칠언시(七言詩)의 행서(行書) 1점을 전시에 내놓게 되었다. … 건강했던 지난날의 정기(精氣)에 찬 굳센 서획(書劃)의 가열성이 왼손 글씨에서는 자칫 덜한 대신 그만큼 더 소탈한 면을 지녔다. 거의 절대적으로 수련된 기교의 예술인 서예에도 머리의 작용이 극히 중요하다는 것을 유희강 씨의 눈물겨운 좌서는 말해준다.”

- <조선일보> 1969년 6월 19일 자, “서예전에 좌서 출품” 가운데서

* 어투를 현대식으로 교정하고, 일부 어려운 단어는 한자를 병기한 뒤 뜻을 풀었습니다.

그로부터 8년 동안, 유희강은 아무도 생각지 못한 서예의 새로운 경지를 일구어나갑니다. 어쩌면 그의 왼손이 그도 몰랐을 잠재력을 품고 있었다고나 할까요. 나아가 유희강은 현재에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 시도를 펼쳤습니다. 울주 반구대(盤龜臺) 암각화를 본뜬 탑본처럼 그림을 그린 종이 위에 꾸밈없이 생긴 그대로의 순박한 필치로 붓글씨를 쓴 유희강의 좌수 글씨를 보면, 이야말로 현대 미술가들이 꿈꾸며 도전하는 종합예술이 아닌가 하는 생각마저 듭니다.

평생의 역작을 남기기 위해 써 내려갔던 <관서악부(關西樂府)> 병풍의 본문이 갓 완성된 1976년 10월, 잠을 자던 유희강은 갑자기 숨을 거두었습니다. 그의 나이 예순여섯, 이로써 유희강이 장애를 넘어 다시금 걸어갔던 구도(求道)의 여정도 끝을 맺고 맙니다.

그의 작품, 국립중앙박물관에 남다

유희강은 생전에 자기 작품을 파는 일에는 관심이 적었다고 합니다. 그래서인지 그의 글씨는 세상에 흔히 보이지 않습니다. 공예가이자 화가였던 유강렬(劉康烈, 1920~1976)이 갖고 있었던 이 <행서 시고>는 글자의 획이 유연하지는 않으나 꾸밈없이 쓴 글씨의 흐름이 자연스러워, 그의 좌수 글씨가 무르익었던 1970년대 중반 작품으로 여겨집니다. 아담한 소품이지만 유희강의 솜씨가 유감없이 드러나 있습니다.

언젠가 시간이 흘러 근현대 예술을 되돌아보는 전시를 맡게 된다면, 작은 방 하나를 만들어 이 작품을 걸어놓고 싶습니다. 그리고 병마와 싸우며 새로운 세계를 만난 한 예술가의 면모를 가만히 그려보고 싶군요.

한국 서계(書界)에 추사(秋史) 이후 지금까지 존재하지 않았던 서가(書家)다.

- 여초(如初) 김응현(金膺顯, 1927~2007)이 유희강을 회고하며 한 말

말하자면 검여 선생은 시인다운 사색과 서(書)와 화(畫)를 모두 갖춘 작가였으며, 또한 근대 감각을 싣고 있는 문인화격(文人畫格)을 남겼으니, 작가 검여는 그 대인다운 인품과 더불어 우리는 그 처럼의 장서(長逝)를 한스러워하는 것이다.

- 혜곡(兮谷) 최순우(崔淳雨, 1916~1984)가 유희강을 추모하며 한 말

국립중앙박물관(깅민경) 제공