[우리문화신문=이윤옥 기자] “삼형제 아들이 모두 죽어 이제 며느리들이 독신이 되었다. 큰아들은 병으로 죽고 둘째 아들 상옥(김상옥 의사)은 객지로만 다니다가 밥 한 그릇 못해 먹이고... 왜 왔드냐? 왜 왔드냐? 거기(상해) 있으면 생이별이나 할 것을...”

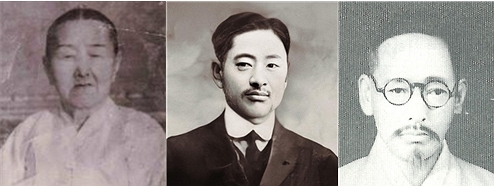

이는 독립운동가 탄압의 본거지인 종로경찰서에 폭탄을 던져 조선총독부를 발칵 뒤집어 놓았던 김상옥 의사의 어머니 김점순 지사(1861-1941, 1995년 대통령표창)의 이야기다. 1923년 1월 22일 밤 8시, 김상옥(1889-1923, 1962년 대통령장) 의사는 종로경찰서(현 장안빌딩 근처) 서편 동일당이란 간판집 모퉁이에서 창문을 향해 폭탄을 힘차게 던졌다. 순간 천지를 진동하던 굉음은 그간 일제의 탄압에 억눌린 조선인의 민족혼을 일깨우는 소리요, 피맺힌 절규와도 같았다.

김점순 지사의 금쪽같은 아들 상옥은 이렇게 조선의 독립을 위해 기꺼이 한목숨을 나라에 바쳤다. 막내아들 김춘원(1990, 애족장)도 그렇게 형 김상옥을 따라 독립운동에 뛰어들었다.

필자는 잘 알려지지 않은 여성독립운동가의 삶을 추적하여 나라 안팎을 찾아다니다가 오래전 김상옥 의사의 어머니가 김점순 지사라는 사실을 알았다. 그동안 후손을 만나보고 싶었으나 연결이 안 되다가 얼마 전 김점순 지사의 손녀인 김태순(1929~, 97살) 여사의 연락처를 알아내어 그제 13일(일요일) 고대하던 만남이 이뤄졌다. 김태순 여사는 김점순 지사의 아들 김상옥의 동생 김춘원의 따님이다. 곧 김점순 지사의 친손녀다. 도봉구 방학동에 살고있는 여사의 집으로 향하는 마음은 설레임보다는 아련한 마음이 앞섰다. 김 여사님의 아드님께서 일러준 주소인 방학동 일대는 아파트단지로 알고 있었는데 그는 ‘단독주택’이라고 귀띔을 해주었다. 길찾개(내비)가 가리키는 곳은 아파트촌 가운데 섬처럼 남아 있는 몇 가구 안 되는 오래된 주택가였다.

마루로 올라서니 김태순 여사께서 반갑게 손을 잡으며 다과를 내놓는다. 사실을 말하자면 지난 3월 25일과 26일 이틀 동안 필자는 용산 백범김구기념관 컨벤션홀 로비에서 열린 <여성독립운동가 시화전 및 서울의 여성독립운동가 50인 출간 기념식>에 다녀왔었다. 시화전은 필자가 쓴 시에 한국화가 이무성 화백의 그림 30여 점의 전시였는데 당시 이 행사에 유족 대표로 참석한 분이 바로 김점순 지사의 손녀인 김태순 여사였다. 그런고로 이번 만남은 20여 일 만에 다시 만나게 된 구면인 셈이었다.

“할머니(김점순 지사)는 돌아가셨을 때 노랑 저고리에 빨간 치마를 곱게 입으셨던 기억이 납니다. 그때는 철이 없어 할머니가 고운 옷을 입고 주무신다고 생각했는데 어머니께서 할머니가 돌아가신 것이라고 해서 놀랐던 기억이 납니다.” 김점순 지사가 돌아가셨을 때 김태순 여사는 겨우 12살 소녀였다. 김점순 지사는 조국의 광복을 보지 못하고 1941년 4월 30일 80살을 일기로 숨을 거두었다. 일제 침략기를 온몸으로 살아낸 김점순 지사는 남편 김귀현과의 사이에 3남 1녀를 두었으나 큰아들은 일찍 죽고, 독립투사였던 둘째 아들 김상옥과 막내아들 김춘원이 독립운동을 하다 목숨을 잃는 등 불운을 겪었다.

종로경찰서에 폭탄을 던져 세계만방에 조선의 독립 의지를 떨친 김상옥 의사의 어머니 김점순 지사는 아들의 의열투쟁을 적극적으로 지원하면서 항일투쟁을 펼칠 수 있게 도왔다. 어릴 때부터 석전놀이('석전-石戰’은 고구려 때부터 전해온 것으로 차전놀이 등과 함께 조선에서 하던 놀이)를 즐기던 아들이 다칠까 늘 염려되었으나 이것이 폭탄 투척으로 이어질 줄은 꿈에도 생각 못 했을 것이다. 1919년 11월 무렵 김상옥이 서울에서 암살단(暗殺團)을 조직하여 활동하다가 잡히자, 인쇄용 등사판을 파괴하여 증거를 없앴으며 1921년 김상옥이 임시정부 군자금 모집을 위해 국내에 들어와 활동할 때 일경에 탐지되자 김상옥을 피신시키고 자신은 대신 가족과 함께 구금되어 고초를 겪었다.

“그 애(김상옥 의사)가 자랄 때 온갖 고생을 했어요. 옷 한 가지 변변한 것을 못 얻어 입히고 밥 한술도 제대로 못 먹였으며 메밀 찌꺼기와 엿밥으로 살았지요. 어려서 공부가 하고 싶어 ‘어머니 나를 삼 년만 공부시켜 주세요’ 하던 것을 목구멍이 원수라 그 원을 못 풀어 주었습니다. 낮에는 대장간에서 일하고 밤에는 야학하는데 시간이 급하여 방에도 못 들어가고 마루에서 한 숟갈 떠먹고 갈 때 그저 ‘체할라, 체할라’ 하던 때가 엊그제인데 어쩌다가 이 모양이 되었습니까?”

종로경찰서 투탄 의거 등 의열투쟁에 앞장섰던 아들의 주검 앞에서 오열했을 어머니의 마음은 자식을 둔 이 땅의 모든 어머니의 한 맺힌 절규이기도 하다.

“아버지(김상옥의 동생 김춘원)는 큰아버지(김상옥)가 의열투쟁을 하다 자결로 순국의 길을 걸으신 뒤에 수시로 경찰에 불려 가서 고문을 당하셨습니다. 고문 후유증으로 고생하시던 아버지는 밥보다 약을 더 많이 드셨으며 허구헌날 순사들이 집안으로 들이닥치는 바람에 식구들도 고생이 이만저만이 아니었습니다. 그러한 꼴을 안 보게 하려고 아버지는 제가 16살 때 서울에서 먼 가평 땅으로 시집을 보내셨습니다. 자식들이라도 악질순사들로부터 피해를 덜 보게 하는 마음이셨을 겁니다.” 이는 김점순 지사의 손녀 김태순 여사의 말이다.

“저 어릴 때만 해도 어머니는 곧잘 ‘말을 안 들으면 순사가 잡아간다.’라는 말을 많이 하셨습니다. 철들고 나서 생각하니 일제침략기를 살아낸 어머니의 뼈저린 체험을 조금이나마 이해할 수 있을 것 같습니다. 또한 어머니는 당시 보통학교를 다니셨는데 그때 학교에서는 조선말을 금지당하고 일본말로만 쓰도록 강요당했다는 말씀도 자주 하셨습니다. 빼앗긴 조국을 위해 헌신하신 독립투사 김점순 증조할머니, 김상옥· 김춘원 형제 할아버님과 머지않아 100살을 바라보는 노모께서 증언해 주시는 일제강점기 독립의 역사를 후세대가 잊지 않고 기억해야 할 것입니다.” 김태순 여사의 막내 아드님인 이석주 씨는 나아가 김상옥 의사 집안의 독립운동 역사 또한 잊히지 않기를 바랐다.

"70 노모와 13식구가 길거리에 나앉게 되었다. 창신동 487번지의 철공장과 집을 통의동 74번지의 '광명사'라는 곳에 일금 5천원에 저당 잡히고 빚을 썼는데 이자도 못 갚아서 결국 경매에 넘어갔고 낙찰받은 일본인(鷺板)은 단돈 50원을 주면서 18일까지 집을 비우라고 요구한다는 것이었다. 그래서 사정사정하여 22일까지로 연기받았는데 막막한 실정이라 한다."

- 동아일보 1927년 4월 20일 ‘김상옥 사후 쇠잔한 가정, 암담한 일가의 장래’ -

이는 김상옥 의사 사후 5년 되는 시점의 기사다. 그러나 생활이 어렵기는 김상옥 동생 김춘원의 가족 또한 마찬가지였다. 김춘원의 큰따님인 김태순 씨에게 대담을 마치면서 지금 가장 어려운 점이 무엇인가를 물어보았다. “나이가 많다 보니 아픈 곳이 많아 병원비와 약값이 많이 든다. 2년 전까지 보훈지원금으로 월 35만 원씩 지급되던 돈이 이제 월 5만 원 밖에 나오지 않는다. 막내아들도 여의찮은 살림에 짐이 되는 것 같아 미안할 뿐이다”라고 하며 말끝을 흐렸다.

헤어짐을 아쉬워하며 기자의 손을 잡은 여사의 주름진 손이 꺼칠하다. 이제 여사를 기다려줄 이승에서 시간이 많지 않다. 이 시대의 진정한 독립투사 김점순 할머니, 김상옥 큰아버지, 김춘원 아버지를 둔 독립운동가 후손이 마지막까지 약값 걱정 없이 편안한 노후를 보낼 수 있게 되길 빌어본다. 낙후된 주택가를 나오는 발걸음이 무겁기만 하다. 왜 봄인데 비바람은 이리도 겨울처럼 불어대는지, 아직도 봄은 멀기만 한 듯 느껴졌다.