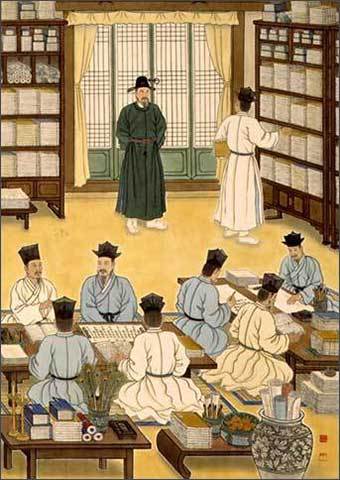

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종은 정치 현장에서 신하들의 의견을 경청하려고 했다. 그 첫째는 토론(討論)을 즐겨한 일이다. 토론은 이어 조금 더 주제에 관해 구체적으로 의견을 나누게 되는데 이 과정이 논의(論義)다. 논의를 거치면 다음에는 그 일의 결정이 지어져야 하는데 이 시점이 바로 의결(議決)이다.

그래서 논의의 주제가 정해지면 토론-논의-의결의 순서를 밟아 주어진 과제를 마치게 된다. (그러니까 여기에 제목을 단 ‘토론의결’은 사자성어라기보다 ‘사자조어-四字造語’가 되겠다.)

《조선왕조실록》에서 한문으로 기사를 찾으면 토론(討論) 8건, 논의(論議) 19, 의결(議決) 3건이 있다. 실록 원문 기사들을 통해 토론-논의-의결의 과정 곧 어떠한 문제들이 얼마만큼의 무게를 가지고 있었는지 그 얼개를 보자.

(경연관을 합하여 한 번으로 하고 강한 후에는 경연청에서 토론하게 하다) "번(番)을 나누어 나아와서 강(講)하는데, 모두 다른 사무를 맡은 관계로 많은 글의 깊은 뜻을 강론(講論)할 여가가 없어서, 나아와서 강(講)할 즈음에 상세히 다하지 못하게 되오니, 바라건대 지금부터는 합하여 한 번(番)으로 하여, 나아와서 강(講)한 뒤에는 경연청(經筵廳)에 물러가서 종일토록 토론하도록 하소서." 하니, 임금이 그 말을 좇고, 또 점심밥을 주도록 명하였다. (⟪세종실록⟫즉위년/12/17)

다른 하나는 당시는 과학과 토속 믿음을 오가는 풍수에 대해 세종은 합리적으로 따질 것이 있으면 알아보자는 적극적 의지로 대하는 태도를 보인다.

(풍수술 술객 고중안 등에게 원묘의 터를 의논하게 하다) 풍수술(風水術)의 술객(術客)인 고중안ㆍ최양선(崔揚善) 등이 아뢰기를, "지금 원묘를 영건(營建)할 터를 살펴보오니, 〈궁궐 뒤의〉 용맥(龍脈(산의 정기가 흐르는 산줄기)을 파괴하게 되어서 음양술(陰陽術)에서는 꺼리는 바이며, 신(神)의 앞과 불(佛)의 뒤편에는 옛사람들도 쓰지 않는 것입니다. 또 궁궐을 굽어보며 누르는 형세이니 마땅히 다른 곳에 터를 잡아야 하겠습니다." 하고, 안숭선이 아뢰기를, "신은 이만한 곳이 없다고 생각합니다." 하니, 임금이 말하기를, "이양달을 불러서 중안ㆍ양선과 더불어 토론하게(따지게) 하라." 하였다. (⟪세종실록⟫14/1/15)

여기에 인용한 실록 원문은 ‘힐(詰)’인데 그 뜻은 따지다, 꾸짖다, 이다. 따질 정도로 토론을 하는 것이다. 그리고 당시 중요한 사상의 근원인 도학에 대하여 토론하기도 했다. 경연(經筵)에 인대(引對)하여 도학(道學)의 연원(淵源)을 토론하였고, 고전(古典)을 상고해 물어서 역대의 일을 참고하였다. (⟪세종실록⟫15/1/25)

토론의 대상이 될 만한 주제의 하나로는 불교에 관한 문제가 있었다. 우리 역사에서 불교의 수용과정을 살펴보면 고구려나 백제의 경우에는 왕실에서 먼저 불교를 받아들여 그것이 점차 확고한 민간신앙으로 뿌리를 내리게 되었으므로 불교수용에 따른 별다른 저항이나 반발이 없었다. 삼국 가운데 불교의 공인이 가장 늦은 나라는 신라였다. 고려 때는 불교가 번성하였다. 조선은 국가가 유교를 바탕으로 건국되었기에 불교는 민간이나 개인 영역에서 운용되고 있었다.

(성균 생원 방운 등이 회암사의 대대적인 수리와 아울러 불교의 폐단에 대하여 상소하다) 몸을 다스리시되 항상 조심하시고 삼가심을 잊지 아니하심에 이르시고, 덕(德)이 비록 성하시나 더욱 토론을 즐겨하시고, 열성(列聖)의 아름다운 법을 본받으시어 만대에 길이 힘입을 것을 넓히려 생각하셨나이다. 노비의 수효를 감하여 관부(官府)에 적(籍)을 올리고, 암자(庵子)와 절 짓는 일을 일체 통금(痛禁)하셨사옵되. (⟪세종실록⟫16/4/11)

다른 하나는 문묘에 관한 진언이다. 김일자 등이 이제현ㆍ이색ㆍ권근을 문묘에 배향하기를 청하는 일이다.

이색(李穡)도 또한 말하기를, ‘몸은 해동(海東)에 있으나, 이름은 세계에 넘치며, 도덕의 으뜸이요, 문장의 조종이다.’ 하였으니, 지나친 칭찬이 아니옵니다. 또 목은(牧隱) 문정공(文靖公) 이색은 북쪽으로 중국에 가서 배우게 되매, 학문이 정미하며 해박하고, 도학을 밝게 강론하여 남이 모르는 것을 천명하였습니다. 신축년 홍건적의 난(亂)을 치른 뒤에는 학교가 파괴를 당하여 학문이 해이하였는데, 오직 이색(李穡)만이 성균(成均)을 겸직하면서 경적(經籍)의 깊은 뜻을 토론하고, 惟穡職兼成均, 討論經籍之蘊, 정(程朱, 정자와 주자)의 뜻을 정미하게 합하여, 학자로 하여금 입으로 외고 귀로 듣는 당시의 사장(詞章)에만 힘쓰던 습성을 버리게 하고, 몸과 마음에 있는 성명(性命)의 근원을 궁구(窮究)하게 하여, 사도(師道)를 높이고 이단(異端)에 유혹되지 않게 하였습니다. (⟪세종실록⟫18/5/12)

세종은 신하들과 토론하기를 즐겼으며 그 순서는 토론-논의-의결의 절차를 거쳤는데 종일 토론을 거치기도 하고 도학, 문묘에 관한 것을 비롯해 풍수, 불교에 관해서는 더욱 토론과 논의를 강조했다.