[그린경제/얼레빗=김영조 기자] 일제강점기 군산항은 쌀 수탈의 전진기지로 총독부가 눈독을 들이던 곳이었습니다. 1930년대 통계를 보면 군산의 토지 가운데 80%가 일본인 소유였고 옥구지방(예전 군산을 둘러싼 쌀농사지역, 현재는 군산에 통합)은 농경지의 60%가 일본인이 지주였습니다. 일본인들은 이곳에 농장을 세웠는데 입지조건을 보면 철도역 가까이에 자리하고 있었으며 수리조합을 만들어 저수지와 수리시설을 갖추었지요. 물론 수리시설은 조선의 농업 발전을 위한 순수한 동기가 아니라 증산된 쌀을 착취하기 위한 도구였다는 것은 삼척동자도 아는 이야기입니다.

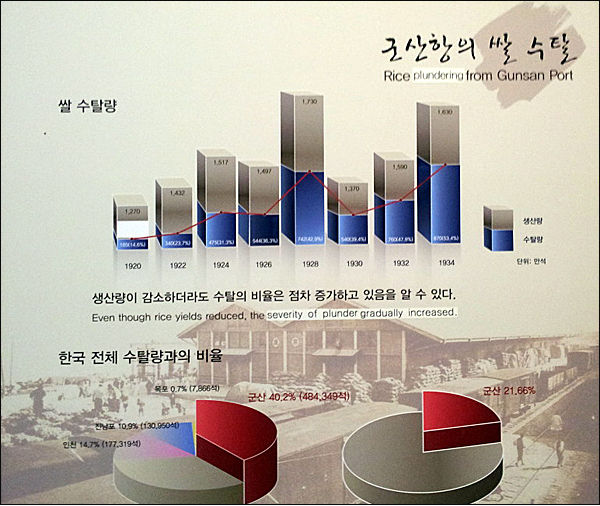

▲ 군산항의 쌀 수탈현황 도표(군산근대역사박물관)

총독부의 수리조합사업은 1920년~34년 사이에 산미증식계획의 중심사업으로 펼쳐나갔는데 이는 일제의 대표적인 식민지농업 정책 가운데 하나였습니다. 수리조합은 전국적으로 187곳에 설치되었고 이는 1910년 까지 14개소에 불과하던 것에 견주면 실로 엄청남 수리시설확충이었던 것이지요. 문제는 이러한 수리시설을 이용하여 쌀증산이 계획대로 이뤄졌지만 여전히 백성들의 삶이 나아지지 않았다는 점입니다.

“군산 나카이정미소(中井精米所)에서 쌀을 고르던 미선공(米選工) 50명이 임금 두당(斗當) 4전을 3전으로 인하한데 대하여 파업을 단행하다.” 동아일보 1928년 2월 5일치 기사에는 위와 같은 이야기가 있어 고단하던 식민지 백성들의 저항이 엿보입니다. 쌀 증산과 백성들 삶의 질이 정비례하지 않았다는 반증이기도 합니다. “세관 옥상에도, 부두에도, 길가에도 쌀이 넘쳐나던” 군산의 쌀은 식량이 부족한 일본으로 강제 수탈되어 갔으며 그것은 식민지 농민들의 고혈이었음을 지금 군산의 근대역사박물관에서 다시 확인 할 수 있습니다.

|

||

▲ 군산근대역사박물관 모습, 앞의 동상은 임병찬 의병장 |

||