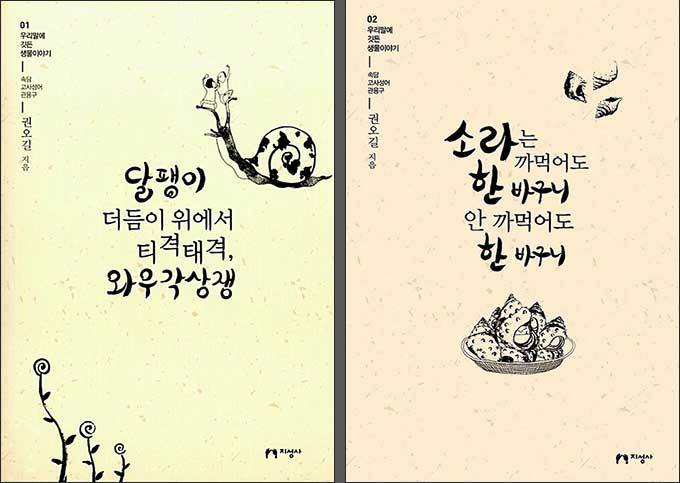

[우리문화신문=양승국 변호사] 권오길 선생님께서 우리말에 깃든 생물 이야기 1권 《달팽이 더듬이 위에서 티격태격, 와우각상쟁》, 2권 《소라는 까먹어도 한 바구니, 안 까먹어도 한 바구니》을 한 달 반 간격으로 연이어 내셨습니다. 선생님께서는 지금까지 수많은 생물 수필집을 내오시지 않았습니까? 선생님께서는 스무 해 넘게 생물 수필을 써오시는 동안 우리말의 격언이나 잠언, 속담, 고사성어 가운데 생물의 특성들이 고스란히 담겨 있는 것이 참으로 많다는 것을 알고 놀라셨다고 하십니다.

그러시면서 선생님께서는 글을 쓰는 내내 우리말에 녹아 있는 선현들의 해학과 재능, 재치에 숨넘어갈 듯 흥분하여 혼절할 뻔하기도 했다고 하십니다. 으~음~~ 혼절한다... 저도 글을 쓰면서 제가 모르던 것을 발견하고 흥분하여 오르가즘 비슷한 것을 느껴본 적이 있는데, 선생님께서는 혼절할 뻔까지 하셨군요. 정민 교수도 옛 선인의 글을 읽다가, 짜릿함에 "말도 안 돼!"라고 외치며 흥분을 가라앉히려고 일어나서 방안을 왔다 갔다 한 적이 있다던데, 책을 좋아하는 사람들은 다 비슷한 경험이 있나 봅니다. 그러면서 선생님은 말씀하십니다.

“정말이지 글을 쓰면서 너무도 많은 것을 배우게 된다. 배워 얻는 앎의 기쁨이 없었다면 어찌 지루하고 힘든 글쓰기를 이렇게 오래 버텨 왔겠으며, 이름 석 자 남기겠다고 억지 춘향으로 썼다면 어림도 없는 일이다.”

그렇습니다. 저도 선생님의 이 말씀에 100%, 아니 120% 공감합니다. 저보고 레오나르도 다빈치 같다는 얘기를 하시는 분이 있는데, 사실 저도 산행기를, 여행기를 쓰면서, 그리고 제 주위에서 일어난 일들을 기록하면서 많은 것을 배우기에, 그런 것이 남들이 보기에는 짝퉁 레오나르도 다빈치로도 비쳤나 봅니다.

그리고 선생님께서는 배워 얻는 앎의 기쁨이 없었다면 어찌 지루하고 힘든 글쓰기를 이렇게 오래 버텨 왔겠냐고 하시는데, 저도 그렇습니다. 그게 없었다면 제가 어찌 새벽 한 시를 넘겨서까지 글을 쓰고 이를 번개글(이메일)로 보내드렸겠습니까? 선생님! 고맙습니다! 그런데 이번 책에서 선생님께서는 제가 걱정되는 말씀을 하십니다.

"밭갈이가 육신의 운동이라면 글쓰기는 영혼의 울력"이라고 했다. 그런데 실로 몸이 예전만 못해서 걱정이다. 심신이 튼실해야 필력도 건강하고, 몰두하여 생각을 글로 내는 법인데, 50꼭지가 실린 이번 책을 시작으로 최소한 5권까지는 꼭 엮어 보고 싶다. 이번 작업이 내 생애 마지막 일이라 여기고 혼신의 힘을 다 쏟을 생각이다. 새로 쓰고, 쓴 글에 보태고 빼고 하여 쫀쫀히 엮어 갈 각오다.“

선생님께서 생애 마지막 일이라고 말씀하시니까, 이제 선생님께서도 생의 종착역을 염두에 두어야 하실 연세가 되셨다고 생각하니, 마음이 스산해집니다. 선생님께서는 책의 머리말에서뿐만 아니라, 책의 군데군데에서 인생이 황혼기에 들어선 것을 아쉬워하시는 모습을 나타내십니다. 그러시면서 돌아가신 어머님에 대한 추억과 애틋한 감정을 전보다 더 많이 표현하시네요. 선생님! 아직도 저희에게 남겨주실 생물 이야기가 많은데, 앞으로도 더욱 건강하셔야 합니다!

선생님께서 우리말에 깃든 생물 이야기책을 내셨으니까, 어떤 게 있는지 몇 개라도 알아보고 가지요. ‘구절양장(九折羊腸)’이란 말이 있지요? 9번이나 꺾인 양의 창자라는 뜻으로 산길이 꼬불꼬불하고 험한 것 또는 세상이 복잡하여 살아가기 어려움을 나타낸 것이지요. 선생님은 육식하는 호랑이와 사자의 창자는 2~3m, 잡식하는 사람은 약 7.5.m인 데 반하여, 순수하게 초식만 하는 양의 창자는 15m나 된다고 합니다. 풀이 고기보다 소화하기 힘드니까, 그만큼 창자가 긴 모양입니다. 그런데 선생님께서는 단순히 이런 설명만 하신 것이 아니라, 공항 출국장에 구불구불 늘어선 줄을 보시고, 구절양장을 생각하십니다. 하하! 저도 다음부터는 공항 출국장에 들어서면 ‘구절양장’을 떠올릴 것 같네요.

‘만만한 게 홍어 거시기다’라는 말이 있지요? 사람대접을 제대로 받지 못할 때 내뱉는 푸념의 말인데, 저는 왜 이런 말이 생겼을까 궁금해하다가 이번에 선생님 책을 보고 궁금증이 풀렸네요. 홍어는 사람처럼 팔다리가 없기에 짝짓기를 하여도 서로 붙잡을 수가 없습니다. 그래서 홍어 수컷은 짝짓기할 때 자기 거시기가 빠지지 않도록 거시기에 꺼끌꺼끌한 가시가 나 있답니다.

그런데 어부들이 홍어를 잡아 올릴 때 이 수놈 거시기가 조업에 방해가 될 뿐만 아니라 잘못하여 거시기에 난 가시에 손을 다치기도 한답니다. 그래서 어부들은 수놈 홍어가 걸려 올라오면 재수 없다며 홍어 거시기를 칼로 댕강 잘라 바다에 던져버리기 일쑤랍니다. 하하! 그래서 만만한 게 홍어 거시기라는 말이 생겼군요.

그리고 ‘꿩 대신 닭’이란 말도 있지 않습니까? 저는 단순히 꿩이 닭보다 더 예쁘고 좋은 것인데, 꿩이 없으면 할 수 없이 그나마 닭이라도 쓰자는 정도로만 알았습니다. 그런데 뜻은 통하겠지만, 원래는 요리에서 생긴 말이더군요. 뭔가 하면 평양 전통 요리인 꿩만둣국은 만두소를 꿩고기로 채운답니다. 하지만 꿩고기가 흔한 게 아니어서, 꿩고기가 모자라면 닭고기를 넣기도 했었고, 여기서 ‘꿩 대신 닭’이란 말이 생겼다는군요. 아하! 그렇구나!

또 ‘꺼벙이’란 말이 있지 않습니까? 꿩 암놈을 까투리, 수놈을 장끼, 새끼를 꺼벙이라고 하는데, 새끼 꺼벙이는 못생기고 어수룩하며 밉상이라고 하는군요. 권오길 선생님께서 담임선생님을 하실 때인 제가 고1 때, 우리 반에도 ‘꺼벙이’ 별명을 가진 친구가 있었는데, 이 친구가 지금 무얼 하는지 궁금하군요. 그리고 ‘꿩 먹고 알 먹고’라는 속담도 알을 품은 꿩은 사람이 근처에 가도 대가리만 푹 숙이고 잘 도망가지 않는 것에서 나온 것입니다. 새끼 보호 본능이겠지만, 이 바람에 그런 꿩을 발견하면 꿩도 잡고 알도 챙기고 하니 그런 속담이 생긴 것이지요.

이거~ 계속 얘기하다 보면 한이 없으므로 이만 줄이겠습니다. 궁금하신 분들은 한 번 책을 사서 보시지요. 두 번째 우리말에 깃든 생물 이야기는 첫 번째 책이 나온 지 한 달 반 만에 나왔는데, 세 번째 이야기 책은 언제 나올지 기대되는군요.