[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "전 참의 윤선도는 심술이 바르지 못하여 감히 음험한 상소문으로 상하의 사이를 너무도 낭자하게 헐뜯고 이간질하였으니, 그 죄 빠져나가기 어렵게 되었다. 중한 법으로 다스려야 마땅하겠으나 차마 죄주지 못할 사정이 있으니, 그냥 가벼운 법을 적용하여 관작을 삭탈하고 시골로 내쫓으라." 이는 《현종실록》 2권, 현종 1년(1660년) 4월 18일 기록으로 윤선도를 유배하라는 현종의 명입니다.

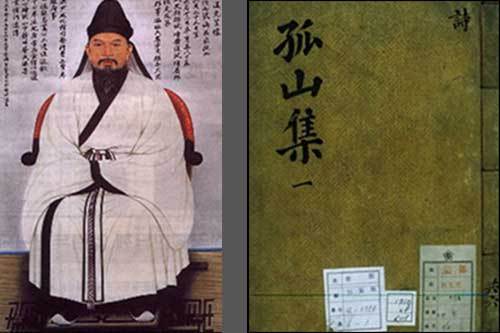

고산(孤山) 윤선도(尹善道, 1587~1671)는 “내 벗이 몇인가 하니 수석(水石)과 송죽이라 / 동산(東山)에 달 오르니 그 더욱 반갑구나 / 두어라 이 다섯 밖에 또 더하여 무엇하리”라는 시조 ‘오우가(五友歌)’로 알려진 조선시대 문신이며, 학자입니다. 윤선도는 위 기록처럼 예송논쟁이 일어나자, 당대의 권력자 송시열이 효종의 은혜를 입었음에도 서인세력과 함께 복제문제로 효종을 서자 취급하는 데 격분하여 상소를 올렸다가 험난한 25년의 유배생활을 했습니다. 이후 숙종 때 송시열이 처벌받은 뒤 이조판서(吏曹判書)로 추증되었지요.

또한 윤선도는 “음식이란 배를 채우는 것으로 족하고, 의복이란 몸을 가리는 것으로 만족해야 한다.”라며 후손들에게 철저하게 검소한 삶을 살 것을 요구할 정도로 청렴하게 살았던 분입니다. 또 그는 정철(鄭澈)ㆍ박인로(朴仁老)와 함께 조선시대 3대 가인(歌人)으로 일컬어지지만, 이들과는 달리 가사(歌辭)는 없고 단가와 시조만 75수나 지었는데 한문에 통달하였으면서도 한글로 시조를 지은 훌륭한 시인이었습니다. 윤선도의 작품은 위에서 든 ‘오우가’ 말고도 봄ㆍ여름ㆍ가을ㆍ겨울 계절의 변화에 따라 살아가는 어부들의 삶을 노래한 ‘어부사시사(漁父四時詞)’로도 알려졌지요.