[우리문화신문=이윤옥 기자] “윤 화백님~~, 빼꼼히 열린 작업실 문을 열면서 나는 큰소리로 윤 화백을 불렀다. 미술관을 방불케 하는 커다란 작업실에서 항상 클래식 음악을 틀고 작업하던 평소와는 달리 어제(21일)는 음악소리가 들리지 않았다. 나는 덜컥 겁이 났다. 이제 나의 말소리가 잘 들리지 않아 음악 소리를 꺼둔 것은 아닐까? 하는 걱정스런 생각을 하면서 작업실에 들어서자 윤 화백은 작업 중이던 작업대에서 허리를 펴고 나를 반갑게 맞이한다.

“어서와요, 이 선생”

“지금 그리는 이분은 누구세요?”

“맞춰 봐요, 누구인가?”

우리의 대화는 언제나 ‘그림 이야기’로 시작되어 ‘그림 이야기’로 끝이 난다. 윤석남 화백은 올해 나이 여든여섯이지만 여전히 왕성한 대작(大作)을 그리는 현역 작가다. 윤 화백이 그리는 대상은 역사의 조명을 거의 받지 못하고 있는 여성독립운동가들이다. 이러한 소재로 윤 화백은 4년 전인 2021년 3월, 서울 학고재갤러리에서 <싸우는 여자들, 역사가 되다, 역사를 뒤흔든 여성독립운동가 14인의 초상> 전(展)을 연 바 있다. 그 무렵 윤 화백이 그린 여성독립운동가 작품은 28점이었으나 당시 전시 공간의 문제로 절반만 전시했었다.

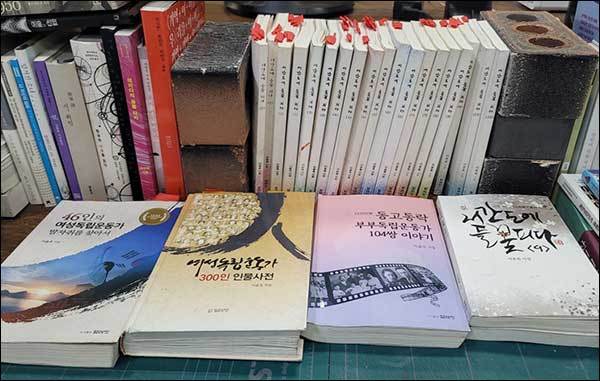

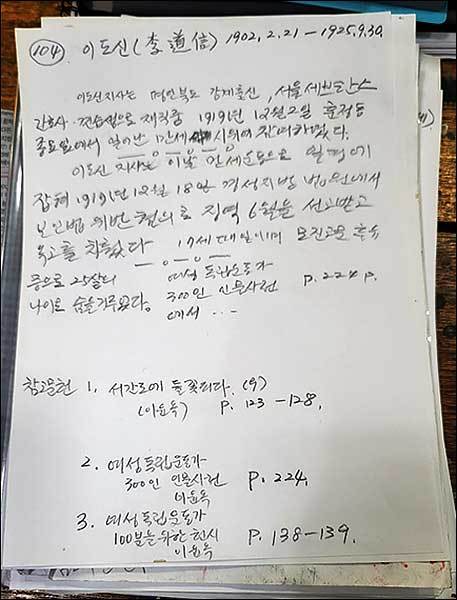

“제가 이윤옥 선생이 아니었으면 어떻게 이 작업을 시작했겠어요? 이제 제가 목표로 하는 것은 100명의 여성독립운동가를 그리는 일입니다. 생각보다 작품 하나를 완성하는 데 시간이 꽤 걸립니다.” 2021년 학고재 전시 이후 나는 화성시에 있는 윤 화백 작업실을 자주 찾아가 ‘목표인 100명의 여성독립운동가'를 선정하는 작업을 함께 해왔다. 그 밑 작업은 내가 쓴 200명의 여성독립운동가를 기리는 책 《서간도에 들꽃 피다》 (전10권)로 우리는 200명 가운데 100명을 임의로 뽑았다.

그 선정 기준의 처음과 끝은 ‘실물 사진의 존재 여부’다. 윤 화백의 그림은 상상화가 아니라 실물 사진을 바탕으로 한 윤 화백 나름의 초상화 작업이다. 그러나 일제침략기 독립운동을 하던 분들은 애석하게도 사진이 많이 남아있지 않다. 있다하더라도 희미하기 짝이 없는 사진들이 대부분이라 작업에 애로가 많은 상황이지만 윤 화백은 용케도 각 인물의 특징을 살려내는 마법의 손으로 한분 한분 작업에 임하고 있다.

그렇게 완성된 작품이 어제(21일) 현재 130점이다. 스스로도 놀라운 작업량은 윤 화백의 집념의 산물이다. 작업 중인 모습을 바라다보노라면 여든여섯 노구(老嫗)의 몸에서 어떻게 이런 힘 있는 필치의 그림이 탄생하는 것인지 신비롭기만 하다.

“아이구 100점을 다 그릴 수 있을지 모르겠어. 힘에 부치네”

윤 화백이 그런 이야기를 할 때마다 나는 가슴이 철렁 내려앉는다. 목표치인 100점은 그리셔야하는데....그런 우려 속에 130점을 그려내시다니, 고개가 수그러든다.

윤 화백 작업실을 찾는 시간은 대개 오전 11시 반 정도인데 그 까닭은 함께 점심을 먹기 위해서다. 윤 화백은 젊은사람 못지 않게 피자나 스파게티를 좋아해서 우리는 작업실 근처 레스토랑에 가서 커피와 함께 스파게티와 피자 한쪽을 시켜 먹으며 소녀들처럼 재잘재잘 그림이야기, 살아온 이야기 등에 이야기꽃을 피우곤 한다. 나는 주로 윤 화백님의 옛이야기를 듣는 편인데 특히 아버지와 어머니의 사랑 이야기는 영화의 한 장면 같아 여러 번 들어도 새록새록 하기만 하다.

이런 시간을 갖는 것은 윤 화백의 그림을 이해하는 ‘밑천’이기에 나는 될 수 있으면 그 시절 이야기를 끌어내고 있다. 토끼 귀처럼 쫑긋하고 듣는 나의 모습에 윤 화백은 장편 드라마 같은 인생 노정을 숨김없이 들려주곤 한다.

“아버지가 일찍 돌아가시고 나서 어머니는 어린 자식들을 돌보느라 무척 고생을 하셨어요. 너무나 어려운 살림이었지만 어머니는 악착같이 이를 악물고 우리 형제들을 교육시키느라 평생 등 한번 펴지 못했지요. 나는 어머니와 같이 ‘강인한 여성들의 삶을 존경’합니다. 그러다 보니 나도 모르게 내 그림의 주제는 ‘여성’이 되고 말았지요.”

윤석남 화백은 여성주의 미술의 대모(大母)로 한국화단에서 탄탄한 실력을 인정받고 있는 원로 작가다. 그런 그가 한국화 가운데서도 초상화에 관심을 갖게 된 계기는 유명한 공재 윤두서의 자화상을 보고 난 뒤부터라고 한다. 윤 화백은 “공재 윤두서의 자화상을 만났을 때 충격이었다. 그 뒤 조선시대 초상화를 공부하다가 남자들 모습만 그려지고 있음에 놀랐다. 그때부터 여성 초상화에 관심을 갖게 되었고 서서히 여성독립운동가들을 그리게 되었다. 이제 생의 마지막 작업은 여성독립운동가를 그리는 일이라고 생각했다. 붓을 쥘 수 있는 날까지 그려갈 것이다.”

나는 여성독립운동가들의 삶을 글로 써내는 사람이고, 윤석남 화백은 그림으로 그리는 작업을 하는 사람으로 그런 면에서 우리는 ‘단짝’임을 자처하고 있다. 윤 화백의 올해 바람은 이 작품들을 전시하는 것이다. 그러나 모두 대작 시리즈라 어지간한 미술관에서는 소화하기 어려울 것이다.

그래서 어제 나는 윤 화백에게 한 가지 제안을 했다. 올해가 광복 80돌이므로 우선 80점(모두 130점 소장) 을 전시했으면 좋겠다고 말이다. 뜻있는 미술관에서 윤석남 화백의 작품을 전시하여 ‘살아생전에 화사한 조명’을 받은 적이 없는 여성독립운동가들의 삶이 그림으로나마 밝은 해 아래로 나올 수 있었으면 좋겠다. 이건 윤석남 화백님과 나의 간절한 소망이기도 하다.

윤 화백은 언제나 헤어지는 시간이면 작업실에서 나와 마당에 세워둔 차의 시동이 걸리고 마당에서 차가 보이지 않을 때까지 손을 흔들어 준다. 올해 여든여섯, 나는 윤 화백이 지금처럼 건강한 모습으로 붓을 쥐고 독립운동사에 한 획을 그었던 여성독립운동가들의 모습을 화폭에 담아주길 바라는 마음으로 어제, 초록이 싱그러운 안녕리 작업실을 나왔다.