[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 “아서라 세상사, 가소롭다”로 시작되는 유명한 단가, <편시춘(片時春)>을 소개했다. 젊은 시절은 잠깐 사이에 지나가고, 곧 백발이 찾아온다는 동원도리편시춘(東園桃李片時春) 곧 ”유영(劉怜)이 기주(嗜酒)한들, 분상토(墳上土)에 술이 오랴. 아마도 우리 인생 춘몽과 같으오니, 한잔 먹고 즐겨보세“라고 맺는다고 이야기했다.

<유영>이라는 인물은 중국 진나라 말기, 죽림칠현(竹林七賢) 가운데 한 사람으로 술을 너무나 좋아해 하인에게 늘 삽을 메고 따라다니게 했다는 이야기, 그로 인해 하삽수지(荷鍤隨之)라는 말, 곧 “삽을 들고 따라다니게 했던 번거로움”이라는 말이 전해진다는 이야기, 짧은 인생, 즐겁게 지내자는 권유의 사설과 장단도 평이하고, 가락도 흥겨워 소리꾼들이 자주 부르고 있다는 이야기 등을 하였다.

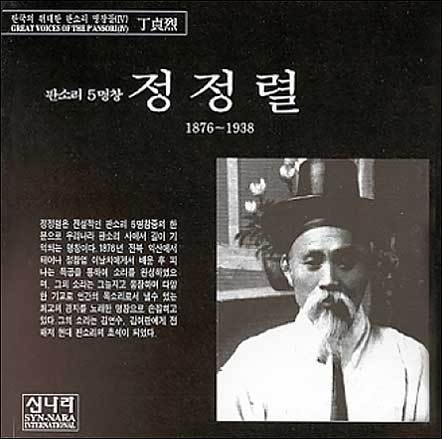

이번 주에는 명창 정정렬이 잘 불렀다는 단가, ‘적벽부(赤壁賦)’를 소개해 본다. 소동파의 적벽부는 전편과 후편이 있으나, 이 단가는 전편(前篇)을 중모리장단 위에 정정렬 자신이 곡조를 붙인 것으로 알려져 있다.

<적벽부>는 남도의 단가 말고도 송서(誦書)로도 전해오는데, 역시 소식(蘇軾)의 「적벽부」를 암송하는 내용이며, 유배된 소동파가 적벽강에서 배를 띄워 놀이 할 때의 흥취와 주변의 경치, 적벽대전(赤壁大戰)에서 패한 조조(曹操)를 떠올리며 인생의 덧없음을 생각하는 내용이 눈길을 끈다.

특히, 인상적인 내용은 “유유(悠悠)한 세상사를 덧없다고 한을 말고, 그윽이 눈을 들어 우주를 살펴보라.” 또는 “덧없다 볼작시면 천지가 일순(一瞬)이요, 변함없다 생각허면 만물이 무궁이라.”와 같은 우주와 자연의 무궁함 앞에서는 만물이 모두 같은 것임을 깨닫는 대목이다.

마지막 끝나는 구에서는 “세잔(洗盞) 갱작(更酌)을 허여서 거드렁 거리고 놀아보세.”로 역시 낙천적인 분위기를 만들고 있다. 그러나 현재 전해오는 끝나는 부분은 이를 더 줄여 “산천이 상유하야 울울창창 허였으니 맹덕(孟德)이 패한 데로구나. “거드렁 거리고 놀아보세.”로 끝난다.

명창 정정렬이 1930년대 초, 녹음한 유성기 음반에는 이 <적벽부>를 ‘신단가’로 표기하고 있다는 점에서 정정렬이 새롭게 만든 단가로 보고 있다. 명창마다 즐겨 부르는 유명 대목들이 있게 마련이고, 이러한 대목들을 부르기 전, 목을 풀고 객석과의 소통을 위해 자신이 좋아하거나 잘 부르는 단가가 있게 마련이다.

알려진 바로는 동편제의 시조, 송흥록은 <만학천봉가-萬壑千峯歌>, 정정렬은 <적벽부>, 송만갑은 <진국명산-鎭國名山>, 김창룡은 <장부한-丈夫恨)> 등을 잘 불렀다고 한다.

이 곡의 감상을 위해, <적벽부> 사설을 소개해 본다.

“임술지추(壬戌之秋) 칠월 기망(旣望-보름이 지난 다음 날)의 적벽강 배를 띄워, 임기소지(任其所之) 노닐 적어 청풍은 서래(徐來)허고, 수파(水波)는 불흥이라. 술을 들어 객(客)을 주며 청풍명월 읊조리고 요조지장(窈窕之章-그윽하고 정숙한) 노래헐 제, 이윽고 동산에 달이 솟아, 두우간(斗牛間-북두칠성과 견우성)에 배회(徘徊)허니 백로(白露)난 횡강(橫江)허고, 수광(水光)은 접천(接天)이라.

가는 곳 배에 맡겨, 만경창파(萬頃蒼波-넓고 푸른 바다의 물결) 떠나갈 제, 호호헌 빈 천지(天地)의 바람 만난 저 돛대는 끝일 바를 몰라 있고, 표표(瓢瓢-박처럼 가벼워진)한 이내 몸은 우화등선(羽化登僊-날개 달린 선인이 되어 하늘로 오름)되었어라. 취흥이 도도허여 뱃전 치며 노래헐 제, 그 노래에 허였으되, 계도혜난장(桂櫂兮蘭槳-계수나무로 만든 삿대와 목란으로 만든 노)으로 격공명혜소류광(擊空明兮泝流光- 달그림자를 치며 흘러가는 강물을 거스름)-이로다.

묘묘혜여회(渺渺兮余懷-아득한 내 마음)여 망미인혜천일방(望美人兮天一方-하늘 한 쪽에 있는 미인을 바라보고 있는 것)이로다. 통소(洞簫)로 화답헐 제, 그 소래 오오(嗚嗚-오열하는 듯)허여 여원(如怨-원망하고) 여모(如慕-사모하고) 여읍(如泣-우는 듯) 여소(如訴-하소연하듯) 여음(餘音)이 요요(嫋嫋-가늘고)하야 실같이 흘러나니, 유학의 잠긴 어룡(魚龍), 흥에 겨워 춤을 추고, 고조의 이부들은 망부한을 못 이겨라. 홀연히 일어 앉어 옛일을 생각허니 만사가 꿈이로구나. 월명성희(月明星稀) 오작(烏鵲)이 남비(南飛)허니 조맹덕(曹孟德)어 지은 시(詩)요. 서망하구(西望夏口) 동망무창(東望武昌) 산천이 상유하야 울울창창 허였으니 맹덕(孟德)이 패한 데로구나. “거드렁 거리고 놀아보세.”

위에서 말한 바와 같이 명창들은 단가의 끝부분을 여기서 마무리하고 있으나, 본문의 이야기는 그 뒤로도 더 계속되고 있다. 사설의 이해를 돕기 위해 이 난에 그 이후의 내용을 기존 번역본이나, 벽파(碧波)의 ×가창대계》 가운데 송서(誦書)부분을 참고하여 소개해 보도록 한다.

“조조는 진실로 한세상의 영웅이었으나 지금 어디있는가” 하물며 그대와 난, 강가에서 고기잡고 나무하며 사슴과 벗하면서 일엽(一葉)의 작은 배를 타고, 술동이와 바가지를 들어 서로 권하니, 이는 천지에 하루살이가 붙어 있는 것이며. 창해에 뜬 하나의 좁쌀에 지나지 않는 것이라오. 우리의 인생이 덧없이 짧음을 슬퍼하고 장강(長江)의 무궁함을 부러워하여 하늘을 나는 신선(神仙)을 끼고 즐겁게 놀고, 명월을 안고 길이 살려도 해도, 이것을 갑자기 얻을 수 없음을 알기에 여음(餘音)을 슬픈 바람에 의탁하며 한 곡조 불었노라.”

통소를 분 객이 이같이 그 소감을 말하자, 소식(蘇軾)이 그의 생각과 느낌을 이렇게 피력해 나간다.

“객(客)은 또한 저 물과 저 달을 아는가” 가는 자, 저 물과 같다고 하나, 일찍 한 번도 가지 않았고, 달은 찼다 지기를 저처럼 하나, 끝내 사라져 없어지거나, 자라서 커지지 않았다. 그 변하는 입장에서 본다면 천지도 한순간 가만히 있지 못하고, 또한 변하지 않는다는 입장에서 본다면, 물건과 우리 인간이 모두 무궁무진한 것이다. 또 어찌 부러워할 것이 있겠는가,

천지 사이에 물건은 각기 주인이 있으니, 나의 소유가 아니라면 비록 털끝만큼도 취하지 말아야 한다. 다만, 강 위에 불어오는 청풍(淸風)과 산 사이의 명월(明月), 귀로 들으면 소리가 되고, 눈을 붙이면 색을 이루어 취하여도 금하는 이가 없고, 써도 다하지 않으니 이는 조물주의 무궁무진한 보고요, 나와 그대가 함께 즐길 수 있네. 하고 소자가 대답했다. 객이 기뻐하여 웃고, 잔을 씻어 교대로 술을 따르니, 안주와 과일이 이미 다하고 술잔과 소반이 어지러워졌다. 서로 베게 하여, 배 안에 누웠더니 눈 뜨자 어느새 동방이 훤하게 밝음을 알지 못하였다.“ (다음 주에 계속)