[그린경제/얼레빗 = 이한꽃 기자] 경기도 안산 샘골에는 심훈의 소설 <상록수>의 모델이 된 최용신 선생의 무덤과 기념관이 들어서 있다. 기념관이 들어서기 훨씬 전부터 최용신(崔容信, 1909. 8.12 - 1935. 1.23) 선생의 삶을 흠모하여 자료를 모으고 그의 애국운동을 알리는 일을 하고 있는 최용신기념사업회 전 김명옥 회장은 1997년 1월 8일 ≪최용신 양의 생애≫를 쓴 류달영 교수와 인터뷰를 했다. 이 기록을 보면 당시 심훈의 ≪상록수>≫ 집필 사정과 최용신 여사에 대한 상세한 이야기를 알 수 있다. 일부를 소개하면 다음과 같다.

김명옥 : 그러면 그때 심훈 씨가 샘골에 직접 찾아와서 조사했나요?

류달영 : 그야 물론이지. 샘골에 찾아가서 최 양의 활동 상황과 업적을 대강 알아보고 돌아가서 ‘상록수’를 구상하고 집필한 것이지. 심훈은 상록수로 일류작가가 되었고 동아일보의 현상모집소설이라 상금으로 많은 돈도 받았지. 그리고 상록수는 그 후 장기 베스트셀러가 되었지요. 그런데 마을 사람들이 그 소설을 읽어 보고 모두들 분개 했어요. 상록수의 내용과 최 선생의 생애가 전연 다르다고 야단법석들이었어요. 그래서 내가 그랬지 소설이란 재미있게 만들어서 쓰는 것이지 모델이 있다고 해도 사실 그대로 쓰진 않는다. 그러니 그것을 문제 삼지 말라고 샘골동네 사람들을 무마시켰지요.

|

||

| ▲ 최용신 선생 추모비 | ||

김명옥 : 최용신 선생의 정신은 무엇인가요?

류달영 : 그의 일생은 일제 식민통치의 시련 속에서 하나의 값진 작품이었지. 우리나라가 일본의 식민지가 되지 않았거나 일본에 의한 시련이 없었다면 최용신 양이 샘골에서 3년 동안 열심히 일했다고 해서 누가 대단한 역사적 인물로 다루겠어. 최 양은 그 시대에 목숨을 걸고 민족을 극진히 사랑한 인물이었지. 가난한 농촌발전을 위한 활동과 교육을 받지 못한 여성계몽의 선구자적 활동 등 모두 초인적이었지. 보통으로는 할 수 없는 일들이었어.

≪최용신 양의 생애≫라는 책을 쓴 원예학자 류달영 교수와 최용신 선생과의 인연은 좀 특이하다. 류달영 교수는 1933년 수원농업고등학교 재학 중에 최용신 선생을 만나게 된다. 류달영 교수는 농촌계몽운동에 대한 의논차 수원농고를 찾아온 선생의 인상을 “흰 적삼에 짤막한 검정치마를 입은 한 여성이 양산을 꼿꼿이 세워 받치고 버들가지가 바람에 나부끼는 농업시험장 다리에 이르렀다. 나이는 24세 정도로 키는 중키에 날씬한 편이었으나 얼굴은 마마로 얽은 것이 인상적이었다.”라고 회상하고 있다.

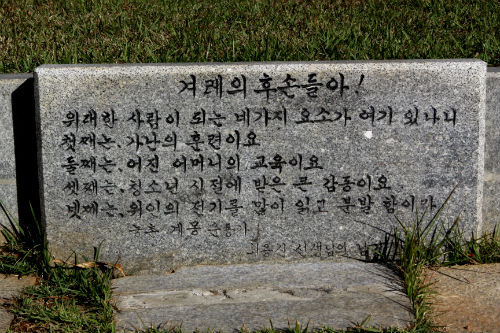

▲ 무덤 앞 돌에 새긴 유훈

▲ 무덤을 알리는 비석

마마란 다름 아닌 천연두를 말하며 최용신은 다른 사람보다 곰보자국이 심했다고 한다. 그래서 한때는 얼굴이 얽은 것에 대한 부끄러운 마음을 가진 적이 있으나 기독교에 입문하면서 “육신은 언젠가는 땅으로 돌아가는 것이며 정신만이 오래도록 남는 것”이라는 철학으로 당당해졌다고 한다.

심훈의 상록수 모델이 된 최용신 선생은 함경남도 덕원(德原) 출신으로 식민지 수탈에 의해 피폐한 농촌사회의 부흥을 위해 농촌계몽운동으로 일생을 바친 독립운동가이다. 그가 농촌계몽운동에 몸을 바치기로 결심한 것은 1928년 함남 원산의 루씨여고보(樓氏女高普)를 졸업하고 협성여자신학교에 들어가면서부터였다. 이때 그는 "조선의 부흥은 농촌에 있고, 민족의 발전은 농민에 있다."라는 생각에서 농촌계몽운동에 투신하기로 한다.

조선여자기독교청년회연합회(YWCA) 총회 때 협성학생기독교청년회(협성학생YWCA)의 대표로 참가한 그는 본격적으로 YWCA의 농촌계몽사업에 참가하였는데 1923년 창립된 조선 YWCA가 도시 중심의 활동을 펴다가 농촌계몽사업에 뛰어든 것은 1927년 무렵부터였다. 당시 조선YWCA는 피폐한 식민지 농촌사회 현실을 직시하고 활동의 중심을 농촌으로 옮겨가고 있었다. YWCA의 농촌사업은 농민의 의식계몽을 위한 농촌강습소와 야학 등이 중심을 이루었다. 그는 이러한 YWCA의 농촌사업에 적극적으로 참여하여 1929년에는 황해도 수안(遂安)과 경북 포항에 파견되어 농촌계몽운동을 전개하였다.

▲ 최용신 선생 무덤

최용신이 경기도 안산 샘골 (당시는 경기도 화성군 반월면 천곡(泉谷;샘골)으로 온 것은 1931년 10월로 그는 예배당을 빌려 한글ㆍ산술ㆍ재봉ㆍ수예ㆍ가사ㆍ노래공부ㆍ성경공부 같은 것들을 가르치기 시작했다. 하지만, 처음부터 순조로웠던 것은 아니다. 마을 주민들의 몰이해와 냉대 그리고 질시를 참아 내야 했다. 더 참기 어려운 것은 왜경의 감시와 탄압을 이겨내는 일이었으며 거기에 야학을 운영하기 위한 재정의 어려움도 크나큰 시련이었다.

그러나 최용신의 헌신적 노력으로 현지 주민의 이해를 얻어낼 수 있었고, 어려운 중에도 학원 운영에 필요한 경비를 YWCA와 현지 유지의 기금으로 마련할 수 있었다. 그리하여 야학은 샘골에 발을 들여 놓은 지 일곱 달 만인 1932년 5월 정식으로 강습소 인가를 받았다.

8월에는 천곡학원(泉谷學院) 건축발기회를 조직하고 그곳 유지와 YWCA의 보조로 새로운 교실 건축을 시작하여 1933년 1월 15일 완성 시켜 새 보금자리에서 교육을 할 수 있게 되었다. 그러나 1934년부터 YWCA의 보조금이 끊어지고 천곡학원의 운영이 극도로 어려운 상황에서 그는 이 학원을 살리려고 다방면으로 온갖 노력을 다하던 중 1935년 1월 23일 지나친 과로 탓에 사망하였다. 그의 장례식 때는 당시로는 드문 사회장으로 치렀는데 이날 무려 500여 명이 상여를 따랐을 정도였다고 한다.

그가 죽자 당시 여러 신문에서 최용신의 헌신적인 삶을 조명하는 글을 대서특필하게 되었고 때마침 동아일보의 농촌계몽소설 현상 공모에 심훈이 이를 토대로 한 ‘상록수(常綠樹)’를 써서 당선됨으로써 소설 속의 실존인물 최용신은 널리 알려지게 되었다.

“화병에 꽂히는 열매 없는 꽃이 되길 바라지 말고 땅 속으로 들어가자. 뿌리가 되고 거름이 되어 꾸준한 생을 살자. 그리하여 먼 앞날에 우리의 바라는 꽃을 봄 동산에 흠씬 피워보자. 딸들아! 우리 역사의 남다른 고난의 길은 건전한 여성의 뿌리가 없었기 때문이다. 썩은 뿌리에서 아름다운 꽃과 흐드러진 열매를 구함은 어리석은 일이 아니고 무엇이랴. 이 나라의 역사는 너희들의 각성과 아름다운 희생으로서만 튼튼하게 길을 걸어 갈 수가 있는 것이다. 나는 오늘 너희들에게 긴 편지를 쓰기로 결심하였다. 그것은 최용신 양의 아름다운 선구자의 모습을 너희에게 알리고 싶어서이다. 이 빈약한 여성사에 있어서 최 양은 확실히 너희들의 빛이 될 만하다.”

원예학자 류달영 교수는 ≪최용신 양의 생애≫ 첫 장에서 그렇게 최용신 여사의 책을 쓰는 마음을 전했다. 스물여섯으로 숨져간 꽃다운 삶의 보상은 그의 후손인 우리가 든든한 나라를 가꾸는 것이리라.