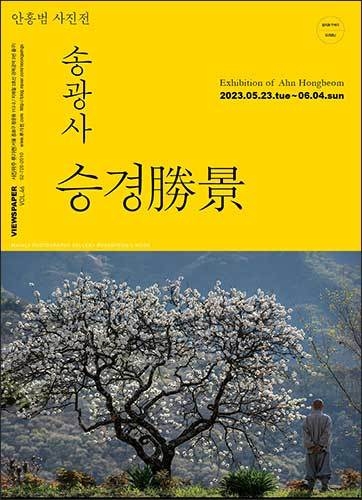

[우리문화신문=김영조 기자]

‘송광사와 사진가 안홍범이 만났다’.

이 짧은 문장은, 우리나라 삼보사찰(三寶寺刹) 가운데 하나인 송광사가 월간 《샘이깊은물》 사진부장을 지내던 때부터 이 땅의 서정과 풍경을 아름답게 담아내는 사진가로 꼽혀온 안홍범에게 자신을 기록할 수 있도록 사문(寺門)을 열었다는 이야기다. 한 사진작가가 송광사의 일상과 사계절을 여러 해에 걸쳐 촬영하는 귀한 작업이 이루어진 것이다. 우리는 그 결과로 <송광사 승경>을 얻었다.

마당을 쓰는 스님들의 싸리 빗자루를 따라서 허공에 비질하는 배롱나무 꽃가지들, 돌계단을 내려오는 노스님의 털신을 가뿐히 받쳐주는 아침볕, 반들반들 닦여 하늘을 거울처럼 파랗게 담아낸 마루에서 좌선 중이거나 흰 꽃이 만개한 복숭아 고목 옆에서 뒷짐을 진 채 언덕 아래를 내려다보는 스님, 문턱을 넘는 스님들의 기척에 놀라 용마루에서 푸드득 날아오르는 새, 꽃과 눈, 안개와 별과 바람이 모두 <송광사 승경>에 담겼다.

승경(勝景)은 경치의 한 표현이다. 절경, 무한경과 마찬가지로 더할 나위 없이 빼어난 경치를 이를 때 쓰인다. ‘송광사’ 뒤에 이어지니, 언뜻 승경(僧景)인가도 싶은데, 맞다. 스님들이 있는 풍경이기도 하다. 해인사에 팔만대장경, 통도사에 진신사리가 있어 삼보사찰(보물이 있는 3개의 절)이라면, 한국 불교의 승맥(僧脈)을 잇고 있는 승보사찰 송광사는 스님이 곧 보물인 사찰이다. 그러니 사진가 안홍범의 <송광사 승경>은 송광사의 빼어난 경치이자 스님이 있는 풍경을 모두 아우르는 제목이 된다.

“송광사는 예부터 기록을 매우 중시해온 절이라, 수행공간인 선방을 빼고는 사진을 찍을 수 있도록 모든 문을 열어주셨어요. 그런데도 1년 정도는 송광사의 손님, 이방인이었던 것 같아요.” 규율이 엄한 것으로 유명한 강학사찰 스님들 사이에서, 사진기를 든 검은 머리의 속인이 풍경의 일부로 자연스러워지기까지는 긴 기다림의 시간이 필요했다.

천천히, 어느 계절에 일주문 앞 노송들이 새벽안개에 감싸이는지, 첩첩한 기와지붕 사이에서 홍매화가 언제 볕을 받아 붉게 타오르는지를 살폈다. 스님들이 몇 시에 대웅보전에서 나와 안행(雁行, 기러기처럼 줄을 이루어 걷는 것)으로 마당을 가로지르는지, 새벽예불을 나가는 방장스님과 공양간을 향해가는 행자의 동선을 뒤따랐다. 맞은편 산의 손말틀(휴대폰) 통신탑에 올라가서 원경의 송광사를 바라보기도 하고, 장군봉과 연화봉을 아우르는 송광사 터를 드론을 써서 하늘의 시선으로 내려다보기도 했다.

그러는 사이 몇 번의 봄과 겨울이 지났고, 이제 송광사에서는 스님들의 법명처럼 ‘작가님’이 사진가 안홍범의 호칭으로 친근히 쓰인다. 안홍범은 오래 품고 있었으나 가뭇없이 흘러가는 송광사의 빼어난 경치를, <송광사 승경>이란 이름으로 우리 불교의 역사 속에 우리들의 삶 속에 머물게 했다.

고르고 고른 50여 점의 <송광사 승경>은, 석가탄신일 연휴가 포함된 5월 23일부터 2주 동안 류가헌에서 열린다.

전시문의 : 02-720-2010