[우리문화신문=류리수 기자] 탑승구를 나와 저물어가는 빗속의 <도야마(富山) 공항>이라고 적힌 글씨를 본 순간 뭉클했다. 수많은 옛 조상이 ‘나를 잊지 않고 와주었구나!’ 하고 눈물로 맞아주는 것 같았다. 간단한 절차를 마치고 출구를 나서자 ㅎ 선생님이 우산 두 개를 들고 맞아주셨다. 첫 만남이지만 그간 많은 메일을 주고받았기 때문인지 특별히 긴 인사를 나눌 필요는 없었다.

ㅎ 선생님은 도야마 구로3댐의 조선인 노동자에 대해 주목해서 처음으로 집요하게 연구하신 분이다. 그분이 앉은 자리에는 ‘4.3 기억하다’라고 적힌 붉은 친환경가방이 놓여 있었다. 수년 전 조선인 옛 노동자 김태경 씨의 후손을 만나러 제주도에 갔을 때 받은 가방이라고 했다.

다음 날 아침 마중 나온 ㅎ 선생님의 차로 1시간 정도 다테야마(立山)–구로베(黒部) 알펜루트를 향했다. 눈 덮인 높은 산들이 병풍처럼 둘러선 곳을 향해 가는 길은 자연이 아름다워서 현실 같지 않았다.

다테야마 연봉(連峰)을 오르는 케이블카 표는 이미 매진이라서 바로 옆에 있는 다테야마 칼데라 사방박물관으로 향했다. 알고 보니 다테야마는 4월1일 발매 순간에 여행사들이 선점해 버리는 초인기 여행지로 한국에서도 유명했다.

‘사방’이라는 것은 산지, 해안, 강가 등에서 흙이 무너지거나 이동하는 것을 막는 공사다. 이 다테야마는 해발 3,000m급의 산들이 병풍처럼 있는데 1858년 돈비(鳶) 산사태(일본 3대 산사태 가운데 하나)로 산채가 무너져 완전히 사라지자 다테야마 칼데라에 대량의 토사가 흘러들었고 대형 홍수 등 재해가 자주 발생했다. 붕괴로 인한 토사량이 4.1억㎥으로 추정될 정도다.

근대에 들어 네델란드의 과학자 멀더(Rouwenhorst Mulder)를 불러(1883년) 하천을 조사했고 1891년 요하니스 드 레이케(Johannis de Rijk)가 추진한 근대적인 사방공사를 현재까지 계속해 오고 있다. 이 흙이 그대로 다 내려온다면 도야마시를 2m 높이로 뒤덮게 되므로, 도야마시를 지켜내기 위해 꾸준히 사방공사를 해야만 한다.

2007년 도야마현은 세계유산을 추진하려는 정부의 의지에 맞추어 지역의 문화자산을 포함한 제안서를 제출했었는데 그 안에 ‘다테야마 사방공사’와 ‘구로베 댐’도 포함되어 있었다. 이들은 세계유산 잠정목록에 선정되지 못했는데 최근 니시무라 유키오西村幸生교수(전 일본 이코모스 국내 위원회 위원장)는 ‘다테야마 사방시설’이 세계유산 잠정목록에 포함될 가능성이 있다고 했다. (KBS 시사기획창 ‘아베安倍 야망은 살아있다’2024.5.26.방송) 또한 ㅎ 선생님은 도야마의 세계유산등록 담당 직원이 ‘다테야마 사방공사’의 신청서류를 갖추려면 ‘빨라야 10년은 걸린다’고 말했지만, 더 서두를지도 모르니 주시해야 한다고 말했다.

그런데 이 박물관의 어떤 곳에도 조선인이 일했다는 기록은 없었다. 정말 조선인이 일한 적이 없는 것일까?

ㅎ 선생님은 도야마의 조선인 이입노동자에 관한 기사(호쿠리쿠-北陸타임스 1918년 8월6일)를 소개해 주셨다. 그 기사에는 ‘조선인 176명이 사방공사를 하다가 혹독한 노동과 학대를 견디지 못하고 40명이 산을 넘어 나가노현-長野県으로 도망쳤다’는 내용이 실려 있었다.

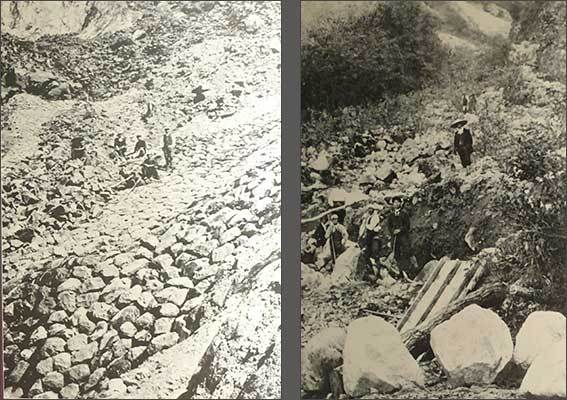

비탈진 계곡에 쌓인 돌들을 계단식으로 단단히 다져 놓는 사방공사의 현장이 얼마나 고되고 위험할지 사진만 보아도 짐작할 수 있다. 그 기사가 난지 20여 년 후인 1939년, 조선인이 강제로 동원되던 시기의 조선인 노동의 강도와 희생은 더 말할 나위가 없었을 것이다.

일본 대장성 자료에서는 1939~1945년 일본으로 강제동원된 조선인은 724,787명이라고 하는데, 그 가운데 도야마로 온 조선인은 8,000명이 넘는다.(竹内康人, 《富山県·朝鮮人强制勞動》, 33쪽) 이미 도야마에 거주하며 일하고 있었던 조선인은 1940년에 3,876명이었다.(박경식, 《재일조선인 관계자료집》 4권) 그런데 조선인들이 여기에서 사방공사를 했었다는 기록이 일본 현지에 남아있지 않고 깨끗이 지워져 있었다.