[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <몽유가(夢遊歌)> 속에 나오는 순(舜) 임금의 오현금 이야기, 패왕과 우미인의 이별 이야기, 과거 우리나라 조선창극단(朝鮮唱劇團)의 공연 기록에서도 <우미인가>는 찾을 수 있다는 이야기, <몽유가> 끝부분에 나오는 다음과 같은 내용, 곧 “고기 낚아, 어부사 외우면서 행화촌 찾아가, 고기 주고, 술을 사서 취하여 돌아보니, 깨끗한 내 마음과 몸이, 세상의 공명을 비할소냐. 허름한 옷 입었다고 금의(錦衣)를 부러워할 것이며, 산나물 보리밥으로 배불리 먹었으니, 기름진 음식 무슨 소용이냐.” 부분은 다시 되뇌어 보아도 티 없이 맑고, 고운 소년의 콧노래처럼 들려 마음속이 깨끗해지는 느낌이라는 이야기를 하였다.

이번 주에는 단가, <홍문연가(鴻門宴歌)>인데, 이 단가는 “홍문이란 곳에서 연회(宴會)를 하며 부르는 노래”라는 뜻으로, 중국 진(秦)나라 말기, 초(楚)와 한(漢) 초기에 있었던, 역사적으로 중요한 사적(史蹟)이나 사건을 엮은 노래말 위에 곡조와 장단을 얹은 노래다.

홍문이란 곳은 중국 섬서성 동쪽에 있는 지명인데, 이곳 군문(軍門)에서 항우(項羽)와 패공(沛公)이 연회를 베풀었다는 장소로 유명하다. 당시, 진나라는 폭정에 의해 백성들의 생활이 말이 아니었는데. 도탄에서 신음한다는 표현이 바로 이를 두고 하는 말인 듯하다. 나라 사정이 이러함에 백성들을 구하기 위해 강동에서는 항우(項羽)가 주위의 세력을 규합하기 시작하였고, 폐택이라는 곳에서는 유방(劉邦)이 일어나 주목을 받기 시작한 것이다.

항우와 유방, 이들은 초회왕(楚懷王)의 제의에 따라 형제의 결의를 하고, 진(秦)나라에 먼저 들어가 공(功)을 세우는 사람이 임금이 되기로 약속을 하게 된다. 결과는 유방의 승리. 그러나 항우는 이를 인정하지 않고 자기의 세력만을 믿고 또 다른 일을 꾸미기 시작하는 것이다.

바로 그 다른 계획이란 것이, 홍문(鴻門)이란 곳에서 잔치를 열면서 유방을 초청하고, 그 자리에서 검무에 능한 무인(武人), 항장(項蔣)으로 하여금 칼춤을 추다가 패공의 목을 베도록 사전 모의를 한 것이 바로 그 계획이었다. 이 같은 배경하에서 <홍문연가>를 대하고 보면, 사람의 욕심이 도를 넘고 끝이 없다는 사실은 먼 옛날이나 지금이 조금도 변함없다는 점을 다시 한번 절감케 되는 것이다.

먼저, 첫대목 사설부터 간단히 풀어가며 옮겨 보도록 하겠다.

“천하가 태평하면 언무숭문(偃武崇文-칼보다는 붓으로 하는 정치) 하려니와

시절이 분요(紛擾-어수선하고 시끄러움)하면,

포연탄우(砲煙彈雨-포탄의 연기와 빗발치는 총알) 만날 줄을 사람마다 아는 바라.

진(秦)나라 모진 정사(政事) 맹호독사(猛虎毒蛇-호랑이와 독사처럼, 사나

움의 극치를 이룸) 심하더니, 사슴(지록이마(指鹿以馬)에서 유래된 말)조차

잃단 말가.”

위 노랫말 가운데 “진(秦)나라 모진 정사(政事) 맹호독사(猛虎毒蛇), 곧 호랑이와 독사처럼 사나움의 극치로 심하더니, 사슴조차 잃단 말인가.”라는 대목이 나오는데, 이 대목의 문장 이해가 다소 생뚱맞기도 하여 어렵다. 여기서 사슴이 왜 나타났는가? 하는 점을 먼지 이해해야 노래를 들으며 고개를 끄덕일 수 있다.

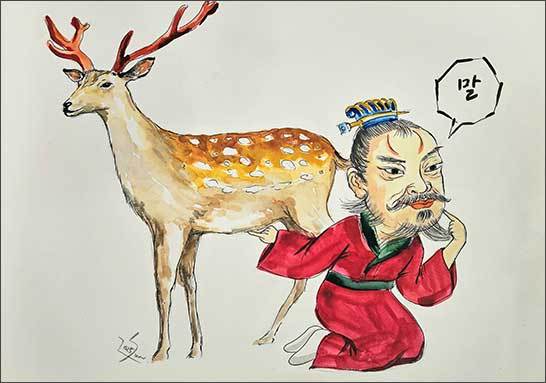

지록이마(指鹿以馬)라는 말이 있다. 곧 사슴을 가리키며 말(馬)이라고 했다는 웃지 못할 옛 이야기가 있어 잠시 소개해 본다.

옛날, 진(秦)나라의 승상, 조고(趙高)라는 권력자가 있었다. 황제는 실권이 없었고, 모든 권력은 조고가 쥐고 흔들었다고 하는데, 그는 진나라 2세 황제를 농락해 보기 위해, 일부러 사슴을 말이라고 속이면서 황제에게 사슴 한 마리를 바친다. 그러면서 말하기를“ 폐하, 좋은 말이 있어 이를 황제께 바칩니다”라는 것이었다.

2세 황제가 웃으면서 “승상이 잘못 알고 계시네요. 어찌 사슴을 가리켜 말이라고 하시는가? 라며 여러 신하에게 사실을 확인차 물었다고 하는데, 어떤 신하는 말(馬)이라 하고, 또 어떤 신하는 사슴이라 대답하였다는 것이다. 이를 지켜본 승상, 조고는 사슴이라고 올바르게 말한 신하들은 암암리에 죽이거나 멀리 귀양을 보내 버리고, 사슴을 말이라고 대답한 신하들은 돈과 벼슬로 후하게 대우해 주었다.

사슴을 보고 말이라고 했다는 ‘지록이마(指鹿以馬)’는 고사(古事)에서 유래한 말로 윗사람을 농락하며 권세를 마음대로 하는 것을 이르는 말이거나, 또는 모습을 끝까지 우겨서 남을 속이려는 말로 쓰이고 있는데, 아직도 우리 사회 구석구석에는 ‘사슴을 사슴’이라 분명하게 말하지 않고, <사슴>을 가리켜 <말>이라 하는 사람들이 있어 정직하고 선량한 사람들의 가슴을 아프게 해 안타갑기만 하다. (다음 주에 계속)