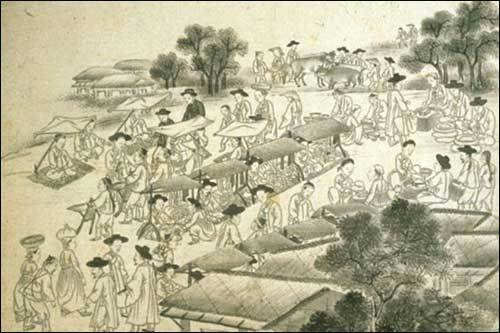

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 광통방(廣通坊, 현재 중구 서린동 근처) 부근에 있던 큰 다리 대광통교(大廣通橋)를 건너면 육주비전(六注比廛)이라 하여 나라로부터 독점적 상업권을 부여받고 나라가 필요로 하는 수요품을 조달하던 시전(市廛)이 있었습니다. 이 육주비전에는 “여리꾼(列立軍)” 곧 거간꾼들이 있었는데 “여리꾼”이란 “남는 이익(餘利)을 얻는다는 뜻”과 함께 종로 거리에 열 지어 서 있다가 손님이 나타나면 흥정을 붙인다는 뜻의 열립꾼(列立軍)인데 요즘 말로 하면 호객꾼이고, 일본말에 뿌리를 둔 삐끼라고 쓰는 사람도 있지요. 토박이말로는 '주릅'이라고도 합니다.

당시 조선시대 시전상인은 대개 한 평 남짓한 좁은 터에 최소한의 상품을 진열한 데다가 다닥다닥 붙은 가게들은 간판도 없었고, 심지어 값도 써 붙이지 않았습니다. 그러기에 손님은 자신이 원하는 물건을 쉽게 찾을 수가 없었는데 이때 상인과 손님의 틈새를 파고든 것이 바로 여리꾼인 것입니다. 여리꾼은 값을 비싸게 부른 다음 흥정을 붙이고 값을 조정한 뒤 상인이 원했던 것보다 높은 값을 받아서 그 차액을 챙겼던 것이지요.

이 여리꾼 가운데는 쌀 거래를 하는 감고(監考)가 있었고, 집이나 땅의 거래에 관여한 거간 집주름(집주릅, 집거간, 가거간-家居間) 등도 있었습니다. 또 책의 거래를 중개한 상인은 책쾌(冊儈), 서쾌(書儈), 서책쾌(書冊儈)라고 했으며, 책의 판매뿐만 아니라 대여까지 겸하여 세책점(貰冊店)을 운영하기도 했지요.