[그린경제=김영조 기자] “그는 새벽같이 일어났다. 발등이 뭍히는 눈우로 한참 찾어다녀서 다람쥐 꽁지만한 싸리비 하나를 그것도 오전이나 주고 사기는 했다. 그리고 큰 미천이나 잡은 듯이 집집마다 다니며 아직 열지도 않은 대문을 두드렸다.

“댁에 눈 처 드릴가요?”

“우리 칠 사람있소”

“댁에 눈 안 치시렵니까?”

“어려니 칠가봐 걱정이오”

방서방은 어이가 없어 ‘허! 마당도 없는 녀석이 괘니 비만 샀군!’하고 다리 밑으로 돌아오고 말었다.”

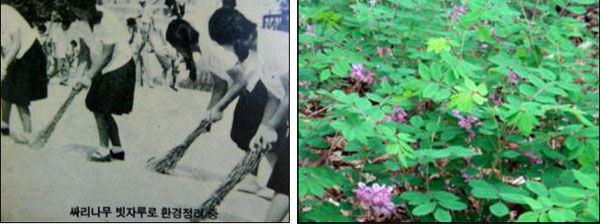

▲ 싸리비질하는 학생들(제주 선녀와 나무꾼 촬영), 싸리비를 만드는 싸리나무(오른족)

위는 1935년 3월 1일치 삼천리 제7권 제3호에 나오는 이태준의 《나무는 심어 놓고》라는 소설에 나오는 대목입니다만 가난한 방서방에게는 싸리비 한 자루가 전 재산이었던 것이지요. 일제강점기 일본인들에게 고향의 토지를 빼앗기고 피붙이 하나 없는 서울로 올라온 방서방 내외는 이름도 모를 다리 밑에 거처를 정하고 남편은 싸리비질 하러 서울 거리를 헤매게 됩니다. 돈이라도 넉넉하면 튼실한 싸리비를 사겠지만 겨우 다람쥐 꽁지만한 싸리비 하나를 샀다는 말이 안쓰럽습니다.

요즘처럼 아파트에 사는 사람들에게는 싸리비 추억이 없겠지만 예전 시골에서는 마당을 쓸어야하기 때문에 싸리비는 필수 살림도구였습니다. 1960년대만 해도 “싸리비를 만들어 마을 소득 증대”라는 신문 기사가 심심치 않게 등장하곤 했지요. 뿐만 아니라 학교에서도 학생들이 대청소날 학교 싸리비를 들고 주변을 쓸던 일은 흔한 모습이었습니다. 또한 집집마다 가을이 되면 뒷산에 가서 싸리나무를 베어다가 마당가에 말리던 모습도 일상적인 일이었지만 이제는 싸리비는 생활사 박물관에서야 볼 수 있는 시대가 되었습니다. 부지런하기로 소문나 가을이면 가장 먼저 싸리나무를 한짐해서 지고 내려오던 이웃집 김씨 아저씨는 지금 이 세상 사람이 아닐 것입니다.