일식과 월식이 있으면 구식례를 행했다

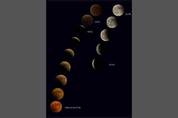

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “5경(3시와 5시 사이)에 개기월식을 하였다. 대궐 뜰에서 월식을 구제하는 의식을 했다. 승지 1명과 사관(史官) 2명이 관상감의 관원 5명을 거느리고 오방(동서남북과 중앙)에 장막을 쳐놓고 오색 깃발 각 1개와 창ㆍ긴창ㆍ검(劍)ㆍ극(戟, 끝이 세 갈래로 갈라진 긴 창)ㆍ창(槍, 긴 나무 자루 끝에 날이 선 뾰족한 쇠촉을 박아서 던지고 찌르는 창) 각 5개와 징 5개를 설치하고 악공으로 하여금 징을 치게 하다가 달빛이 다시 둥그렇게 된 뒤에 끝냈다.“ 이는 《선조실록》 184권, 선조 38년(1605년) 2월 16일 기록입니다. 일식(日蝕) 곧 해가림과 월식(月蝕) 곧 달가림은 요즘뿐이 아니고 고려, 조선시대에도 있었는데 이 해가림과 달가림이 있으면 구식례를 했습니다. 구식례는 당시 사람들이 이를 괴이한 변고라고 생각하여 임금이 신하들을 거느리고 월대(月臺, 섬돌)에서 해나 달을 향해 기도하며 혹시나 자신이 잘못한 일은 없는지 되돌아보는 의식을 한 것이지요. 천문학이 발달하지 않았던 당시로는 물동이에 물을 담아놓고 거기에 비치는 해를 관찰하기도 했습니다. 또한, 고려시대에는 해가림을 음기(陰氣)가 성하여 일어나는

- 김영조 푸른솔겨레문화연구소장

- 2025-02-17 17:52