가고 머무름, 얻고 잃음과는 달라

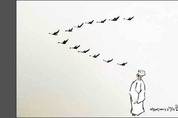

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 在郊那似在家肥 교외에 있는 것이 어찌 집에서 살찌는 것만 하겠냐고 人笑冥鴻作計非 사람들이 기러기 세운 계획 잘못됐다 비웃지만 莫把去留論得失 가고 머무름으로 얻고 잃음을 말하지 말라 江南水闊網羅稀 강남에는 물이 넓고 그물도 드물다네 홀아비나 홀어미의 외로운 신세를 “짝 잃은 기러기 같다.”라고 하며, 짝사랑하는 사람을 놀리는 말로 ‘외기러기 짝사랑’이라는 속담도 있는데 이는 기러기는 암컷과 수컷이 의가 좋은 동물로 알려졌기 때문이다. 전통혼례식 때 신랑은 목기러기를 상 위에 놓고 두 번 절하는 전안지례례(奠雁之禮)를 한다. 이는 신랑이 신부를 맞아 기러기와 같이 백년해로하고 살기를 맹세하는 것이다. 그런데 조선 중기의 문신이며, 학자인 백사(白沙) 이항복(李恒福)은 자신의 한시(漢詩) ‘영정안(詠庭雁)’ 곧 “뜰의 기러기를 노래함”에서 이 기러기를 색다르게 표현한다. 벼슬에서 물러나 숨어 사는 것이 더 슬기롭다는 것을 기러기에 비유하고 노래하고 있다. 백사는 말한다. 들판에 있는 것이 어찌 집에서 뒹굴뒹굴 살찌는 것만 하겠느냐고 말이다. 또 사람들이 기러기 세운 계획이 잘못됐다고 비웃지만, 나오고 물러감만을 가지고

- 김영조 푸른솔겨레문화연구소장

- 2025-08-23 10:42