[한국문화신문=김영조 기자]

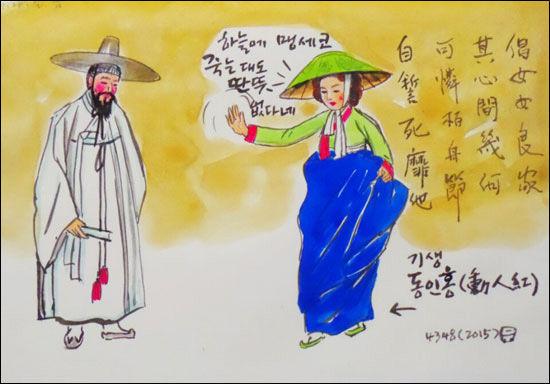

倡女女良家(창녀여량가) 기생집의 여인과 양갓집 여인에게

其心問幾何(기심문기하) 그 마음 어찌 다른지 물어볼거나

可憐栢舟節(가련백주절) 가련치만, 지켜가는 이내 절개는

自誓死靡他(자서사미타) 하늘에 맹세코 죽는대도 딴 뜻 없다네

위 한시는 고려시대 팽원(彭原, 지금의 평안남도 안주)의 기생 동인홍(動人紅)이 지은 ‘스스로 읊다(自敍)“입니다. 비록 남들이 천하게 보는 기생이지만 절개를 지키려는 마음은 양갓집 여인네와 다름이 없다는 뜻을 “하늘에 맹세코 죽는대도 딴 뜻 없다네”라는 구절이 잘 드러내고 있지요. 정절을 지키려는 마음에는 신분의 차이는 없는데도, 세상은 그렇게 봐 주지 않고 있는 것입니다.

▲ 절개를 지켰던 고려시대 기생 동인홍(動人紅) - 그림 이무성 한국화가

여기서 “동인홍(動人紅)”이란 기생의 이름에는 사람의 얼굴을 벌겋게 만든다는 뜻을 품고 있습니다. 허튼 짓을 하는 엉뚱한 사내들의 얼굴을 부끄럽게 만들만큼 동인홍의 절개는 아무도 범접을 못합니다. 자기 한 말을 밥 먹듯 뒤집는 사람도 많고, 아무 변병도 없이 자신의 가던 길을 헌신짝 버리듯 하고 변절을 하는 사람이 부지기수인 요즘 동인홍은 따끔한 충고를 하고 있습니다.