[그린경제/얼레빗 = 서한범 명예교수] 지난 주 국악속풀이 145에서는 정가(正歌)를 기본창으로 하는 소리극 형태도 선을 보여 그 성공 가능성을 이야기 하였다. 정가란 템포가 느리고, 정좌해서 긴 호흡으로 불러야 하고 악기 반주가 필수적으로 따라야 하는 다소 까다롭고 격식을 차려야 하는 점에서 젊은 층으로부터 외면을 당하는 장르이다. 또한 판소리나 속요에 비한다면 극적 요소가 풍부하지 않은 편이어서 소리극으로서의 성공 가능성은 매우 낮은 종목으로 평가되어 왔다. 그러나 정작 정가극 황진이를 통해서 본 결과는 예상밖이어서 소리극으로서의 그 가능성은 충분히 확인할 수 있었다는 이야기 등을 하였다.

우리가 잘 알고 있는 바와 같이 황진이라는 기녀는 인물이 출중할 뿐 아니라, 시가(詩歌)의 작창에도 뛰어난 여류문인으로 당대의 석학들과 교류한 사람이어서 이야기의 구성이 매우 재미있을 것이라는 기대를 갖게 하는 여인이다. 그래서 정가극으로 공연되기 전에도 황진이에 관한 애호가들의 관심은 대단했고 공연후에도 작품과 관련된 이야기나 주연 배우들의 노래나 연기에 관한 이야기가 끊어지지 않았던 것이다.

국립국악원은 황진이 이후에도 또 다른 정가극을 시도하기에 이르는데, 2011년의 <영원한 사랑-이생규장전>이라는 작품이 바로 그것이다. 앞서 소개한 <선가자-황진이> 에서는 기존의 정가를 그대로 혹은 부분을 변형해서 정가의 특징을 살려 연출한 작품이었다면 <영원한 사랑 -이생규장전>은 가곡, 가사, 시조의 창법을 바탕으로 하는 창작된 노래들이 중심을 이루는 한편, 디지털 영상을 통해서 정가의 또 다른 아름다움을 풀어낸 작품으로 평가되었던 것이다.

|

||

정가극이란 기본적으로 노래 자체의 극적 요소가 판소리나 민요에 견주어 충분치 못한 제한성을 지니고 있지만, 더더욱 문제가 되고 있는 것은 부족한 인적 자원일 것이다.

정가를 전공한 사람으로 무대위에 서야 할 남녀 배우가 턱없이 부족한 편이고, 또한 이전에도 정가극의 시도가 없었기 때문에 축적된 경험도 부족한 상황이다. 이와 같은 상황에서 정가극을 기획하고 제작하는 작업은 개인이나 정가단체의 힘으로는 거의 불가능한 영역이 아닐 수 없다. 그러한 만큼 국립국악원이나 서울, 경기의 국악관련 기관에서 이 분야의 활로를 개척하기 위해 정가극 운동을 지속적으로 시도해 나가야 할 것이다.

국립국악원에서는 정가극을 시도하기 수년 전부터 이미 소설을 기반으로 한 창작 경서도 소리극을 기획, 제작하여 국립국악원 예악당 무대에 올리기 시작하였다.

대표적인 작품으로는 1998년의 <남촌별곡>과 2000년의 <시집가는 날>이다. 이들 작품은 이춘희 명창의 작창이었는데, 이 작품에서 이춘희는 기존의 경서도민요 외에 새로운 가사에 맞추어 경서도 민요의 가락을 재구성하여 경기소리극으로의 신선한 분위기를 만들었던 것이다.

|

||

| ▲ 소리극 <한오백년>에서 소리를 하는 이춘희 명창 | ||

<남촌별곡>에서 우리가 확인할 수 있었던 점은 선비역할을 맡은 인기 탈랜트 김주승의 출연보다도 소연아씨 역을 맡은 유지숙명창이 부르는 다양한 경서도 소리에 관객들의 반응이 뜨거웠다는 점이다. 영화나 연극은 주연이 누구고 조연이 누구인가에 따라 관객들이 몰리고 인기의 판도가 달라지는 경우가 있으나, 경서도 소리극에서는 유명 배우의 출연보다는 어떤 명창이 어떤 노래를 불러, 관객을 만족시켜 주었는가 하는 점이 더 관심사인 것이다. 다시말해 주연배우의 연기나 용모보다는 소리자체를 즐기려 한다는 점을 확인할 수 있었던 것이다.

<남촌별곡>이란 작품에서 노래곡조를 재구성하여 새로운 분위기를 만들어 낸 이춘희 명창은 그 경험을 되살려 다음해에는 자신이 설립한《(사)경기민요보존회》의 이름으로 <노들골에 단풍드니>라는 소리극을 제작 공연하였을 뿐 아니라, 2001년 12월에는 소설에 기반을 둔 <춘풍별곡>을 제작하여 서울교육문화회관과 국립극장 해오름 극장 무대에 올림으로서 경서도 소리극의 초기 활동을 주도하였고, 아울러 경기소리극의 성공 가능성을 실험하기 시작하였다.

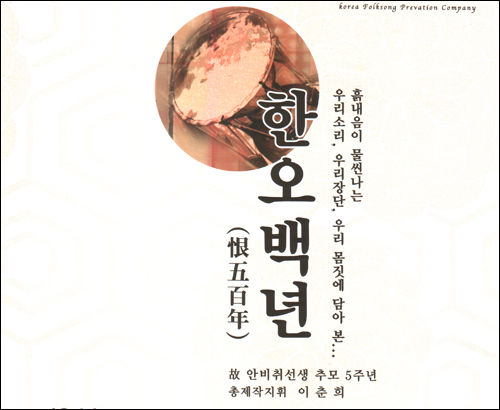

어느 작품 하나에도 이춘희 명창이 최선을 다하고 정성을 쏟지 않은 작품이 있겠는가마는 그 중에서도 돋보이는 작품은 2002년의 <한오백년>이다. 이 공연은 그의 스승 안비취 명창의 일대기를 그린 작품으로 국립극장 해오름 극장에서 2일간 공연되었는데, 심상덕 대본, 박종선 연출, 이춘희 음악으로《(사)경기민요보존회》가 기획하고 제작하였던 작품이다.

그의 스승 안비취 명창이 경기소리와 인연을 맺게 된 계기로부터 한국의 대표적인 명창이 되기까지의 인생과 예술, 특히 스승의 다양한 공연활동이나, 제자육성, 민요사랑에 관한 정신을 그대로 세상에 들어낸 작품이어서 특별한 의미를 지니고 있는 것이다. 배역도 소녀 시절의 안비취 역은 서정화, 젊은 시절의 안비취는 이호연, 그리고 장년의 역할에는 이춘희 자신이 직접 출연, 경기소리의 진수를 들어냄으로 해서 경서도 민요의 전문가 및 애호가, 그리고 일반 관객들로부터 열띤 호흥을 받았던 것이다. (다음주에 계속)

|

||

| ▲ 경기소리극 <진사랑>의 한 장면 | ||