[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 김동삼(金東三, 1878. 6. 23 ~ 1937. 4. 13) 선생은 1878년 6월 23일 경북 안동시 임하면(臨河面) 천전동(川前洞) 278번지에서 김계락(金繼洛)의 장남으로 태어났다. 그의 본명은 긍식(肯植)이고, 종식(宗植)이라는 이름도 사용하였다. 자는 한경(漢卿)이며, 호는 일송(一松)이다. 김동삼이라는 이름은 선생이 만주로 망명한 뒤에 사용한 것이다. 안동에 많은 명문거족이 있지만, 그 가운데서도 의성 김씨 문중은 퇴계의 정맥을 계승한 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一) 이후로 명성을 드날렸다.

천전(川前), 곧 내앞마을은 김성일의 부친 청계(淸溪) 김진(金璡)이 들어와 정착한 이래 5백 년을 이어오면서 많은 인물을 배출한 곳이다. 특히 일제 침략기에 독립운동사에 걸출한 인재를 쏟아낸 마을이다. 한 마을에서 20명이 넘는 인물이 독립유공자로 포상되었고, 1910년대 만주 망명자가 150명을 넘을 정도이다. 선생은 안동의병의 최고지도자였던 서산 김흥락(西山 金興洛)을 스승으로 모시고 공부했다.

▲ 김동삼 선생

김흥락은 김성일의 종손이자 퇴계학맥의 중심축을 계승한 인물인데, 1895년 12월 을미의병 당시 안동의병을 일으키는 논의를 주도하고 의병장으로 추대된 뒤, 지도자로 활동하다가 고난을 당하기도 했다. 사실상 전기 의병에서 영남지역 최고인물을 스승으로 삼았으니, 선생도 청소년 시기에 이미 민족문제에 대해 깊게 생각했을 것은 당연하다. 그러다가 20대 중반 나이가 된 1905년을 전후하여 서울을 드나들며 신교육에 영향을 받은 것으로 짐작된다. 1907년에 안동에서 신식학교를 수립하고 교사로 나선 점이 그런 추정을 가능하게 만든다.

나이 서른에 고향에 협동학교 세우고 독립운동의 출발점으로 삼아

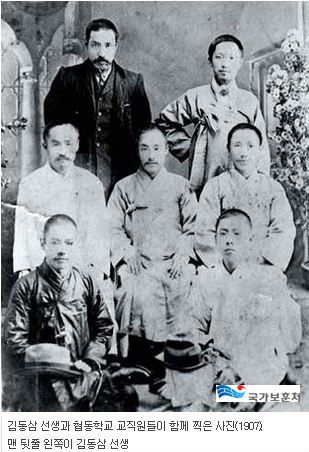

그가 본격적으로 독립운동에 발을 내디딘 것은 만 29세가 되던 1907년이었다. 일찍이 어린 나이에 의병항쟁을 목격했던 그는 1900년대에 들어 서울의 변화를 눈여겨보다가, 동산(東山) 유인식(柳寅植)이 안동에 혁신의 바람을 끌어오자, 거기에 적극 동참하고 나섰다. 고향마을 내앞에 중등과정인 3년제 협동학교(協東學校)를 설립하고 참가한 것이 바로 독립운동의 출발점이었다.

전통 질서가 강하게 자리 잡은 안동에 혁신의 물길을 끌어들이는 작업은 다른 지역에 비해 힘들었다. 서울에서는 그 보다 10년 전에 이미 신식학교가 들어섰지만, 안동을 비롯한 영남지역에서는 성리학적 질서가 흔들림 없이 유지되고 있었다. 그럴 즈음 상경하여 새로운 문물을 접한 유인식이 1904년에 계몽운동을 시작하다가 뜻을 이루지 못하고, 1907년 3월에 다시 시도하여 성공한 것이 협동학교 설립이었다. 여기에는 유인식을 비롯하여 김후병(金厚秉)ㆍ하중환(河中煥)이 앞장섰다. 처음에 내앞마을 의성김씨 종손 김병식(金秉植)이 교장을, 그리고 선생이 교사를 거쳐 교감을 맡았다. 이를 감안한다면, 앞에서 말한 것처럼 선생이 전통교육만이 아니라 신식교육을 받았으리라 짐작된다.

협동학교는 영남사회가 변하는 교두보이자, 새로운 깃발이었다. 그래서 당시 대한매일신보나 황성신문은 협동학교 설립과 발전상을 보도하면서 그 역할에 대하여 격려하고 기대감을 표시하였다. 유림들의 압력과 예천의병의 공격으로 교사들이 폭살 당하는 어려움을 겪으면서도 협동학교는 신지식인, 젊은 지성을 육성하는 데 힘을 기울였다. 그 결과 양성된 인물들이 경북지역 곳곳으로 계몽운동을 확산시켜 나갔다. 그런 학교였으므로 어려움을 겪을 때 서울 신문에서 격려하는 글을 게재하였고, 신민회(新民會)에서는 교사들을 파견하였던 것이다.

선생은 협동학교를 경영하는 일선에 나서는 한편, 비밀결사인 신민회와 대동청년단(大東靑年團)에 가입하여 활동하였다. 신민회와 동지적 결속관계를 가지며 협동학교를 운영하는 한편, 서상일과 안희제 등을 중심으로 영남지역에서 조직된 대동청년단에 가입하여 경북과 경남 전체 계몽운동가를 묶어 나갔다. 이 사실은 당시 그가 서울과 대구, 그리고 안동을 잇는 큰 틀에서 활약하였고, 계몽운동 노선 가운데서도 진취적이고 강성을 지닌 비밀결사체에 가담하고 있었음을 알려준다. 겉으로는 협동학교라는 공개된 공간에서 민족문제를 해결해 나갈 새로운 지성을 키워내고, 속으로는 독립군 양성으로 방향을 가늠하고 있었던 것이다.

만주에 독립군 기지 만들자 안동 일가 150여명 만주로. 영덕 평해 등서도 수 백 명이

1910년 8월에 나라가 망하자, 선생은 새로운 길을 찾아 나섰다. 더 이상 국내에서 인재를 양성한다는 것이 어렵다고 판단했기 때문이다. 그래서 만주로 망명하여 독립군 기지를 건설하고, 독립군을 키운 뒤에 국내진공을 감행한다는 결론에 도달했다. 그렇다고 아무런 준비 없이 갈 수는 없었다. 가족들을 포함하여 대규모로 망명하는 길이었기 때문이다. 1910년 후반에 집안 동생 김만식을 만주로 파견하여 독립군기지 건설에 필요한 기초자료를 조사시킨 것도 그 때문이었다.

본래 김대락은 계몽운동으로 전환한 선생이 못마땅했을 것이다. 1908년까지 그는 협동학교에 대해 찬성하지 않았다. 그러다가 손아래 처남인 석주(石洲) 이상룡(李相龍)이 의병항쟁에 전심하다가 대한협회 안동지회를 출범시키자, 그도 계몽운동으로 전환하였다. 무장항쟁 노선을 포기한 것이 아니라 계몽운동에 접목시켜 나간 것이다. 그래서 자신의 집을 협동학교에 내놓았고, 당시 신문에는 그를 높이 평가한 기사가 게재되기도 했다. 그러면서 선생과 김대락, 그리고 이상룡은 족질 관계나 사돈 관계를 넘어 동지가 된 것이다.

선생은 같은 마을 출신이자 족숙(族叔)인 백하(白下) 김대락(金大洛)에게 논의를 구하였다. 그래서 만주 망명 계획이 수립되고, 결국 1910년 12월 말에서 이듬해 1월 사이에 대거 안동을 출발한 것이다. 집을 팔고, 논을 팔고, 밭을 팔아서 독립운동 자금을 만든 다음, 안동에서 추풍령까지 걸어가고, 거기에서 기차를 이용하였다. 신의주에서는 걸어서 압록강을 건너고, 만주에서는 수레로 이동하는 멀고 험한 망명길이었다. 그런 길을 선생은 가문을 이끌고 갔던 것이다.

이들의 망명은 대단위로 이루어졌다. 내앞마을 의성 김씨 문중과 역시 안동에 자리 잡은 이상룡의 고성 이씨 문중에서 각각 150명 정도가 만주로 향했다. 또 이들과 혼맥(婚脈)을 가진 영덕의 무안 박씨, 울진의 평해 황씨, 안동의 흥해 배씨, 그리고 영양 주실마을의 한양 조씨 문중 등이 대규모로 참가하였다. 곧 한 두 사람의 망명이 아니라 문중 단위, 그것도 혼맥으로 얽힌 큰 단위가 움직인 것이다.

이 캄캄한 식민의 밤불을 지피자. 신흥학교 설립하고, 군사병영인 백서농장 세워

선생은 1911년 1월에 압록강을 건너 남만주 유하현 삼원포에 도착했다. 그는 우선 신흥학교(新興學校)를 설립하고 경학사(耕學社) 결성에 참가하였다. 초대 사장 이상룡(李相龍)을 도와 독립운동기지 건설에 힘을 쏟았던 것이다. 이러한 과정은 안동출신 인사들과 이회영 일가를 비롯한 신민회가 힘을 합쳐 벌인 사업이었다. 독립군 기지를 건설하기 위해서는 무엇보다 동포들을 이주시켜야 하는데, 그러자면 우선 경작지가 필요했고, 농사가 펼쳐져야 했다. 그 사업을 주도해 나갈 조직이 바로 경학사였고, 거기에서 인력을 양성한 기관이 신흥강습소와 그를 이은 신흥학교ㆍ신흥무관학교였다. 신흥강습소나 그를 이은 신흥학교가 국내 안동에서 경영하던 협동학교의 연장선상에 있던 것으로 짐작되기도 한다. 그러던 1913년 3월부터 이름을 중국 동삼성(東三省)의 호칭을 따서 동삼(東三), 동생은 동만(東滿, 1920년 순국)으로 하였다.

선생은 1914년에 백서농장(白西農庄)을 건립하고, 그 장주(庄主)가 되었다. 신흥학교 1-4회 졸업생들과 그 분교의 노동야학 졸업생 등 385명을 인솔하고, 통화현(通化縣) 팔리초(八里哨) 깊은 산 속에 들어가 군대를 창설한 것이다. 백두산 서쪽 깊은 산 속에 자리 잡았다고 백서라는 이름을 붙이고, 군대조직이라는 사실을 감추기 위해 농장이라고 위장했지만, 사실상 이것은 군사병영이었다. 그러니 백서농장은 망명 이후 독립군 기지를 건설하고 군대를 조직하는 데 힘을 쏟은 첫 결실이라고 평가할 수 있다.

1919년 2월 길림에서 민족대표 39명이 함께 대한독립선언서 발표

1919년 2월에 길림(吉林)에서 대한독립선언서(大韓獨立宣言書)가 발표되었는데, 선생은 이상룡과 더불어 민족대표 39인 가운데 한 사람으로서 서명하였다. 이 선언 일자가 2월이라 적혀 있어 실제로 양력인지, 음력인지 확실하지 않으나, 일단 3ㆍ1운동을 전후하여 선언된 것임에 틀림없다. 당시 독립운동 최고지도자들이 서명했고, 주로 만주지역 활동가들이 주역을 맡았다. 대한으로 망한 나라를 다시 살려 대한의 독립을 선언한 것이다.

당시 서간도에는 세 가지 조직이 결성되어 독립운동 전선이 새롭게 정비되었다. 하나는 종래의 부민단을 한족회(韓族會)로, 다른 하나는 백서농장 군영을 서로군정서(西路軍政署)로, 또 다른 하나는 고산자에 있는 신흥중학교(新興中學校)를 신흥무관학교(新興武官學校)로 각각 개편한 것이다. 먼저 한족회는 부민단의 유하ㆍ통화ㆍ흥경현 대표들이 1919년 4월 삼원포에 모여 결성되었다. 한족회는 곧 백서농장을 철수시키고 서로군정서로 발전시켰다. 이에 따라 한족회는 민정(民政)과 군정(軍政) 이원체제를 갖추게 되었다. 이때 백서농장을 해체하고 삼원포로 귀환한 선생은 한족회에서 서무사장(庶務司長)을 맡았다. 바로 이어서 그가 서로군정서 참모장에 취임하였고, 한족회 서무사장 자리를 같은 마을 출신이자 집안 조카인 김성로(金聲魯)에게 인계했다. 또 학무사장은 김대락의 아들이자 집안 동생인 김형식(金衡植)이 맡았다. 백서농장 장주를 거치면서 선생은 독립운동계의 거성으로 자리 잡아 갔던 것이다.

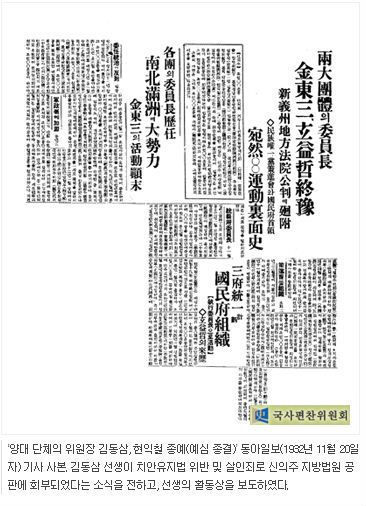

선생은 1928년 5월 정의부를 대표하여 삼부통합회의를 개최하였다. 하지만 분열된 독립운동세력의 대통합을 모색했으나 실패하였다. 조직 결성 방법을 둘러싸고 이견이 표출되자, 그는 새로운 통합방법을 찾아 나섰다. 그는 1928년 7월 삼부통일회의가 결렬되기 바로 앞서 일단 정의부를 이탈하였다. 그리고 그를 비롯한 이탈세력을 규합하여 혁신의회를 조직하고 의장이 되었다. 1929년 좌우 합작을 도모하기 위해 민족유일당재만책진회가 조직되었고, 선생은 중앙집행위원장으로 선출되어 민족유일당 결성에 노력하였다.

김동삼 선생 일경에 체포돼 옥중에서 순국, 만해 한용운이 일생에 유일하게 눈물을 흘린 장례식

그는 1931년 일본군의 만주침공 직후에 일제 경찰에 의해 잡혔는데 사돈인 이원일(李源一), 경북 영양 출신인 남자현(南慈賢, 여성)과 항일 공작을 추진하기 위해 하얼빈에 잠입했다가 일경에 피검된 것이다. 그 공작이 일본의 만주침공을 맞받아치는 투쟁이었으리라는 점은 쉽게 알 수 있다. 당시 다행히 일경의 촉수를 피한 남자현이 1932년 9월 국제연맹 조사단이 만주를 방문할 때 무명지를 잘라 독립을 호소하고, 1933년 2월에는 만주국 주재 일본대사 부토(武藤信義)를 처단하고자 나선 사실이 이를 뒷받침해준다. 하얼빈 주재 일본영사관 경찰에 잡힌 그는 모진 고문을 받으며 고생하다가 국내로 압송되었다.

선생은 평양지방법원에서 10년의 중형을 받았다. 처음에 평양감옥에서 고생하다가 서울 서대문형무소로 옮겨진 그는 만 59세가 되던 1937년 4월 13일(음력 3월 3일), 옥중에서 순국하였다. 장례는 평소에 그를 존경하던 만해(萬海) 한용운(韓龍雲)이 주선하여 치러졌다. 한용운은 자신이 머물던 성북동 심우장(尋牛莊)에서 장례를 치른 뒤, 선생의 유언대로 화장하여 유해를 한강에 뿌렸다. 만해가 일생에 눈물을 흘린 적이 이 때 한번뿐이라는 일화는 선생의 됨됨이를 말해주기도 한다.

나라 없는 몸 무덤은 있어 무엇 하느냐. 내 죽거든 시신을 불살라 강물에 띄워라. 혼이라도 바다를 떠돌면서 왜적이 망하고 조국이 광복되는 날을 지켜보리라. 선생께서 남긴 마지막 말씀이다.

정부는 선생의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 대통령장을 추서하였으며 국가보훈처는 2005년 6월 '이달의 독립운동가'로 선정하였다.

<자료: 국가보훈처>

.