[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 몽유가 시작 부분에 나오는 학슬침(鶴膝枕)이란 베개와 관련한 이야기를 하였다. 학(鶴)은 흰 두루미, 슬(膝)이란 무릎으로 흰 빛깔을 띠고 있는 부드러운 베게로 고사(古事)가운데 여옹(呂翁)과 소년의 이야기를 소개하였다. 베개를 베고 꿈속에서 영화를 누리다가 죽게 되는 순간, 눈을 뜨니 여옹이 웃으며 “인생사(人生事)란 네가 꾼, 그 꿈과 같은 것이니라.”라는 말이 남의 이야기처럼 들리지 않는다.

그다음 부분의 노랫말은 다음과 같다,

“공맹안증(孔孟顔曾-공자, 맹자, 안자, 증자) 찾아 뵈니, 칠십 제자(제자의

제자 등 3,000명 가운데, 특히 육예(六藝)에 뛰어난 제자 70명을 말하는 듯.)

모였구나. 강 태공을 만나 보니, 응양지재(鷹揚之才-매가 하늘을 날 듯, 위엄

과 무력을 떨칠 수 있는 재주) 가득 하다. 이태백 만나 보고, 강남풍월 어떠하

던고. 주중천자(酒中天子), 사해문장(四海文章)아니런가. 만고필법(萬古筆法)

왕희지(王羲之)와 백낙천의 <장한가(長恨歌)>와 도연명의 <귀거래사(歸去

來辭)>분명하다. 창오산 구름 속에 순(舜)임금을 뵈러가니, 오현금(五絃琴)

비껴 안고 <남풍가(南風歌)를 부르신다.”(이하 줄임)

이태백은 앞에서도 소개한 바와 같이, 대 문장가이고, 필법은 왕희지, 백낙천의 장한가(長恨歌)도 나오는데, 이 노래는 당(唐)나라 현종이 양귀비를 잃은 뒤, 원한(怨恨)의 정(情)을 읊은 슬픈 내용으로 알려져 있다. 그 뒤로 이어지는 노랫말은 “창오산 구름 속에 순임금이 오현금(五絃琴)을 비껴 안고 <남풍가>를 부른다”라는 대목이다.

순임금이 탔다는 오현금이란 어떤 악기일까?

이번 주에는 위에 나오는 오현금 관련 이야기를 해 보고자 한다. 일반적으로 현악기라는 이름은 손가락이나 보조 도구로 줄을 뜯거나 튕기면서 또는 밀거나 당기면서 줄을 울려 소리를 내는 악기의 이름이다. 앞의 오현금이란 말에서 <오(五)>는 다섯, 현(絃)은 줄이라는 뜻이므로 오현금이란 명주실로 짠 다섯 줄을 오동나무 판 위에 얹어 놓고, 손가락으로 소리를 내는 현악기를 이르는 말이다.

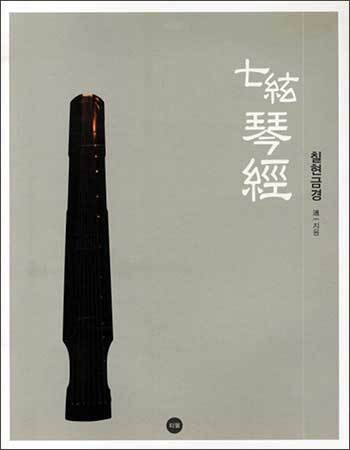

원래, 금(琴)이란 악기는 고려 예종 때, 중국 송(宋)으로부터 들여온 악기였다. 금 이름은 줄(絃)의 수효에 따라 달라서 1현금, 3현금, 5현금, 7현금, 9현금, 등등 여러 종류였다고 하는데, 주로 5현과 7현이 쓰였음을 각 종 기록에서 확인해 볼 수 있다.

이 악기의 연주법은 슬(瑟)이나 쟁(箏)과 같은 현악기들처럼 줄을 받쳐 주거나 괴어주는 기러기발 모양의 안족(雁足), 또는 괘(掛)가 없이, 복판에 자개를 박아 손 짚는 자리를 표시해 놓았는데, 이 곳을 짚어가며 발음하게 되는 것이다.

그러나 아쉽게도 현재는 이 악기의 연주법을 잃어버려 금(琴)을 연주할 수 있는 사람이 국내에는 없을 정도로 희귀한 악기가 된 채, 형체만 전해 오고 있지만, 예전에는 선비들이 가장 아끼는 소장품이었다는 점을 알게 한다. 곧, 글공부하는 선비라면 좌서우금(左書右琴), 왼손에는 책, 오른손에는 금(琴)을 들어야 행세했다는 말이 있다.

책을 가까이해서 지식과 예(禮)를 갖추어 세상 살아가는 올바른 방법을 제시해 주었던 사람들이 바로 선비였고, 이와 함께 악(樂)을 가까이해서 마음의 평정과 수양을 해 온 사람들이 바로 선비들이었다고 하는데, 안타깝게도 손에서 금(琴)을 놓게 되면서 성정이 올바르지 못한 선비들이 세상에 많아졌다는 점을 지금의 우리는 어떻게 평가해야 좋을지 모를 일이다.

이처럼 금(琴)이라는 악기는 다른 사람에게 들려주기 위해서 타던 악기가 아니라, 바로 자신의 마음을 수양하기 위해 타는 악기였다. 그런데 오늘의 현실은 이러한 사실을 간과한 선비들이 많아 우리를 씁쓸하게 만들고 있는 것이다.

또한, 금이라는 악기와 관련하여 금슬상화(琴瑟相和)라는 말도 있다. 이 말은 흔히 부부의 정(情)이 돈독할 때, 쓰는 말로 “금실이 좋다” 또는 ‘금슬이 좋다’라는 표현을 하는데, 원래는 금(琴)이라는 악기와 슬(瑟)이라는 악기의 조화를 뜻하는 의미에서 유래한 말이다. 그만큼 금이라는 악기 와 슬이라는 악기의 조화가 유별나다는 의미를 지니고 있다.

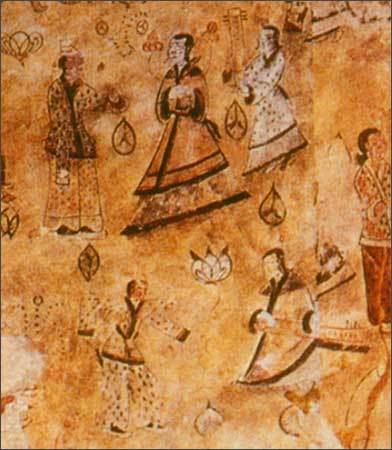

《삼국사기(三國史記)》에는 고구려 때, 중국으로부터 7현금이 들어왔는데, 그 연주법을 몰라, 활용하지 못하고 있을 때, 왕산악이 이를 고치고 직접 곡을 지어 탔다고 한다. 현재와 같이 6현으로 고쳤는지?, 고분 벽화 그림에 나오는 것처럼 4현인지? 또 다른 형태인지는 분명치 않고, 또한 어떠한 곡을 탔는지는 모르지만, 그 자리에 검은 학(鶴)이 내려와 춤을 추었다고 한다.

그래서 그 악기의 이름을 처음에는 현학금(玄鶴琴)으로 부르다가, 뒤에 <학>을 빼고, <현금(玄琴)>으로 불렀다고 하는 아름다운 전설도 전해 오고 있다. 현금의 순수한 한글 이름이 바로 <검은 고>, 곧 <거문고>다. 신라의 가야금이 여성들에 의해 애호를 받아왔다면, 가야금보다는 다소 낮고 굵은 음빛깔을 내는 거문고는 남성들의 사랑방 악기로 애호를 받아왔던 것이다 (다음주에 계속)