[우리문화신문=이한영 기자] 한국국학진흥원(원장 조현재)은 “본원적 공포 대 만들어진 공포”라는 주제로 스토리테마파크 누리잡지(웹진) 담(談) 3월호를 발행하였다. 신종 코로나-19 바이러스가 창궐하여 확진자가 날마다 급증하고 있는 위중한 상황 속에서 발생하게 되는 ‘공포’를 주제로 삼았다. ‘본원적 공포'가 전염병 자체가 갖고 있는 위험성이라면, ‘만들어진 공포'는 그것으로부터 파생되는 공포이다.

치료에 대한 차별이나, 병 걸린 자에 대한 차별, 전염에 대한 가능성과 두려움으로 기침하는 사람에 대해 경계하는 등 비이성적인 공포를 확산한다. 조선시대 선현들의 모습도 이와 다르지 않았다. 선현들의 모습과 이 시대를 살아가는 우리들의 모습 속에서 전염병(이후 감염병으로 표기)으로 인해 발생되는 다양한 공포를 살펴보고 생각할 거리를 공유하고자 기획하였다.

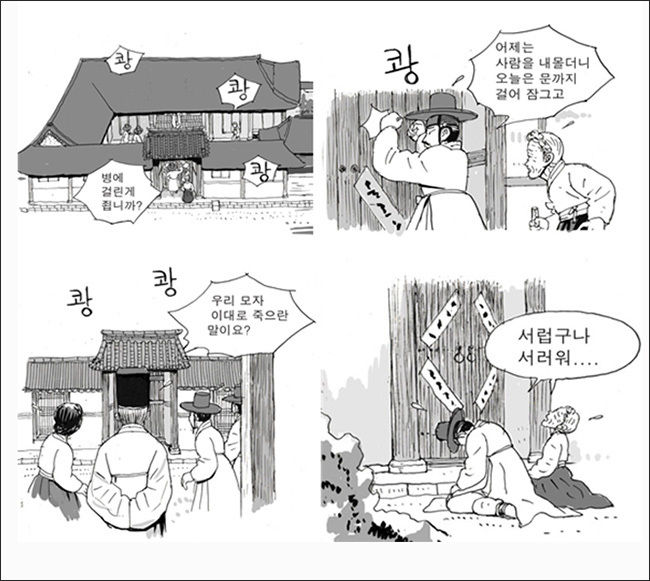

감염병으로 괴로워하다가 스스로 목숨을 끊은 어머니

넋을 잃은 아들을 대신해 동네사람들이 장례를 치러주다

1616년 7월 17일, 《조성당일기》의 저자 김택룡의 집으로 한 발광한 사내가 뛰어들어 난동을 부린다. 그는 정희생이라는 양반으로 얼마 전 집안에 감염병이 크게 발생하자, 온 마을 사람들의 외면을 받게 되었다. 서럽고 억울한 마음에 이와 같은 난동을 벌인 것이다. 김택룡이 겨우 달래서 돌려보냈지만, 다음날에도 찾아와서 문 앞을 서성이다 돌아갔다. 그런데, 바로 이날 밤에 정희생의 어머니가 밤나무에서 목을 매 목숨을 끊는다.

감염병 치료에 대한 의료수준이 현저히 낮았던 조선시대에는 마을에서 돌림병이 돌 때 사람들이 택하는 방법은 감염병 환자들을 멀리하는 길밖에는 없었다. 김택룡은 이와 같은 상황에서 마을에서 내쳐진 이들이 스스로 목숨을 끊을 수밖에 없었던 안타까운 사연을 자세히 기록하고 있다.

이웃 사람들과의 긴밀한 관계 속에서 살아야 했던 조선시대 사람들이 겪어야 했던 ‘격리’, 공동체에서 추방된 이들이 겪은 공포와 소외감은, 지금의 우리가 헤아릴 수 없을 만큼 컸을 것이다. 김택룡은 이 일을 몹시도 참담하게 여겨 목숨을 끊은 정희생의 어머니 장례를 일가 사람들이 함께 모신다. 아무것도 할 수 없어서 이겨내기 어려웠지만, 그래도 계속 살아갈 힘은 서로를 돕는 데 있었다는 훈훈한 기록을 남겨주고 있다.

청나라 황제까지 죽음에 이르게 한 중국 독감

조선에 전해져서 열 명 중 두 명이 죽을 정도

열악한 상황에서도 돌림병 극복을 위한 노력들이 이어져

감염병에 대한 공포와 경계심은 고금이 마찬가지이지만, 실제로 대처하는 자세는 달랐다. 검역과 치유의 수단이 제대로 갖춰지지 않은 상황에서 감염병에 따른 피해는 훨씬 컸다. 특히 양란(兩亂)을 겪은 조선 후기의 사회는 감염병과 기근(飢饉)의 연속이었다. 다양한 기록을 통해 조선이 겪어야 했던 감염병에 대한 이야기가 전해지는데, 그 가운데서도 코로나19와 같이 중국에서 시작된 감염병이 이 땅으로 전해진 사례가 조선 후기의 학자 무명자(無名子) 윤기(尹愭, 1741~1826)가 남긴 한시에 담겨 있다.

윤기는 1798년 겨울에 크게 유행했던 독감을 시로 남겼는데, 지금의 코로나19와 그 상황이 매우 닮았다. 중국에서부터 독감이 유행하였는데, 이로 인해 청나라 황제 건륭이 사망하는 사건도 발생할 정도였다. 조선으로 전해진 독감은 열흘 만에 서울까지 번져서 걸리지 않은 사람이 없었고, 치사율은 20%에 달헀다고 한다. 그는 이 독감을 ‘해치는 기운[沴氣]’이자 ‘위협하는 기운[劫運]’이라고 표현하는데, 그 자체에서 커다란 공포가 느껴진다.

옛날에도 그랬다지만 올해처럼 심한 해는 없었네 縱云誰昔然 未有如今歲

염병도 아니고 마마도 아닌 것이 온 세상 끝까지 덮쳤어라 非瘟亦非疹 彌天網無際

돌림감기라 억지로 이름 붙였지만 한마디로 표현하기 어렵네 強名曰輪感 難以一言蔽

열흘 만에 천하에 퍼져 풍우 같은 기세로 몰아쳤네 旬月遍天下 驟如風雨勢

… (가운데 줄임) …

듣자니 중국에서 시작하여 처음엔 더 많이 죽었다지 傳聞自大國 始初尤多殪

여파가 조선에 미쳐 곳곳마다 맹위를 떨쳤네 餘波及左海 所向厥鋒銳

- 《무명자집(無名子集)》 제4책의 시고(詩稿) 중에서

이밖에도 조선시대 기록물에서 발견할 수 있는 당시의 재난 상황은 비참하기 그지없다. 의료수준이나 방역수준에서 열악한 상황이었지만, 이 가운데에서도 역병이 도는 고을을 돌보려 애쓴 관리가 있었고, 사람의 도리를 고민한 청년이 있었다. 홀로 남아 환자를 구료(救療)한 여성도 있었다.

강선일은 누리잡지 담(談) 3월호에서 <사재기와 소문, 그리고 혐오:진짜 공포는 무엇인가-감염병에 대처하는 조선의 자세에 비추어>라는 글을 통해 기록물 속에 남아 있는 조선시대 감염병 재난과 그것을 극복하기 위해 노력했던 사람들의 사연을 소개하고 있다.

제문에 담긴 지방관 이민구의 간절한 호소, 한 사람의 백성을 살리겠다는 일념으로 녹봉을 희사(喜捨)하고 이웃 고을에까지 곡식을 빌려 진휼에 힘쓴 운봉현감, 돌림병이 돌 때마다 병막에 자원해 나가 환자를 돌보았던 수많은 의원과 의녀들, 최신의 의서와 의약을 만들어내기 위해 노력한 위정자들이 그들이다. 강선일은 ‘격리’가 최선일 수밖에 없었던 사회에서 이들의 노력은 그 사회가 그 병을 극복할 수 있도록 한 “사회적 백신”이었고, 그 백신은 오늘날의 감염병 앞에 서 있는 우리 사회에서도 유효하다고 이야기한다.

일상이 공포가 된다

함께하는 “사회적 백신”의 필요

한때 코로나19는 남의 나라 이야기였지만, 우리나라의 이야기가 되었고, 우리 동네의 이야기가 되었다. 보이지 않는 것에 대해 막연했던 공포는 실체화된 대상을 만나면서 더 확실해졌다. 필요 이상의 공포를 경계해야 한다고 생각하면서도 모임, 회의, 외식, 쇼핑, 관람 등의 일상적인 장소들에서 ‘누군가’와 마주쳤던 것은 아닌가 하는 우려가 무성하게 자라났다. 일상이 공포가 된 것이다.

시나리오 작가 홍윤정은 <인포데믹(정보전염병) 시대의 공포>이라는 글을 통해 지난해 방영되었던 드라마 “신입사관 구해령”을 사례로 하여 돌림병 에피소드를 통해 거짓 정보들이 증폭시킨 공포를 이야기한다. 사람이기에 병에 대한 공포는 본원적이지만, 병에 대한 정보가 부족하거나 불확실할 때 병에 대한 거짓 정보는 이 본원의 공포를 증폭시키며, 이렇게 만들어진 공포는 차별, 배제, 혐오, 수탈, 횡령, 매점매석 등 각종 사회적인 문제를 일으키고, 여기서 또 다른 공포들을 만들어 낸다는 것이다.

따라서 돌림병이란 재난을 두고 경제적, 정치적 손익 계산에 앞서, “바른 정보는 공유하고 예방하는 것, 손뼉 치고 싶은 마음이 있더라도 잠시 누르고 걱정해주는 것”이 바이러스의 유행과 공포의 팽배를 막기 위해서 “절실하게 필요하다.”라고 이야기한다.

박규택 감독의 <마스크와 손 소독 그리고 마작>

일상의 공간들이 공포에 노출되어 가는 과정을 날짜순 교차서술

감염병에서 비롯된 과도한 불안과 공포를 해소할 심리 방역의 핵심은 “우리 사회가 위기를 극복할 수 있다는 집단효능감 △보건당국과 지역사회, 이웃에 대한 신뢰 △합리적 위험인식 △정부, 언론, 국민의 효과적인 소통 △감염병에 대한 올바른 이해”라고 한다.(동아일보 2월 25일자) 마스크도 없고 방역체계도 없던 조선시대에도 위정자와 관료들, 의료인들과 온 백성들이 한마음이 되어 감염병들을 이겨냈던 역사를 되짚어 보면, 우리도 할 수 있다는 집단 효능감을 갖게 되기에 충분하다.

감염병에 얽힌 이야기들은‘스토리테마파크’에서 창작소재들로 찾아볼 수 있다. 한국국학진흥원에서 2011년부터 운영하고 있는 스토리테마파크(http://story.ugyo.net)에는 조선시대 일기류 247권을 기반으로 5,480건의 창작소재가 구축되어 있으며, 검색 서비스를 지원하고 있다. 매월 한 가지의 주제를 선정하여 누리잡지 담(談)을 발행하고 있는데, 전통적인 일기류를 소재로 하지만 주제의 선정은 지금의 일상과 늘 맞닿아 있다.

이번 호 누리잡지 편집장을 맡은 조경란 연구원은 조선시대 감염병 이야기를 통해 알 수 있는 것은 “열악한 환경에도 불구하고 그때 그 사람들이 재난을 이겨냈다는 것을 기억”하고 “계속 살아갈 수 있는 힘은 서로를 돕는 데 있었다.”라는 것을 가슴에 품게 된다고 밝혔다.