[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 여러 사람들이 말을 한다. 문화재나 미술에 관심이 있는 사람이라면 무조건 이 전시회를 봐야 한다고. 그래서 마침 연휴 뒤끝, 용인에 있는 호암미술관으로 갔다. 그것도 이태원 쪽 리움미술관 앞에서 출발하는 셔틀버스를 타고 아주 편하게... 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 작품을 모아놓은 용인 호암미술관의 가장 큰 겸재전시회다.

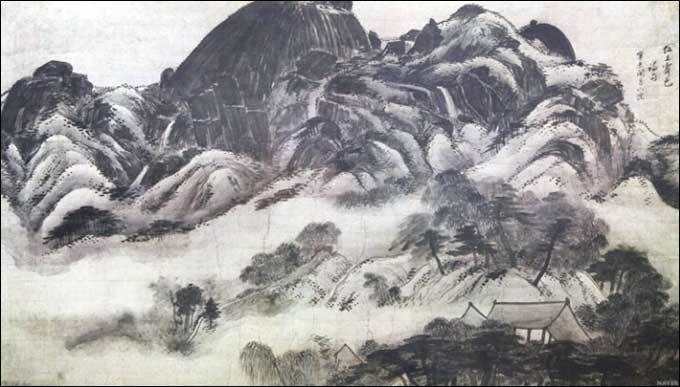

겸재의 원화를 한꺼번에 가까이에서 처음 보는 기회다. 가장 유명한 인왕제색도. 이건희 회장 생전에 아끼며 호암미술관에 보존해 오던 것인데 사후에 나라에 기증되어 공개된 이후 가장 많은 관람객이 몰린, 겸재의 대표작이다.

인왕제섹도(仁王霽色圖), 인왕산의 제색을 그린 그림이란 뜻이다. 제색이란 말의 제(霽)는 비가 그친 상태를 묘사한 글자이니 인왕제색(霽色)은 비가 그친 인왕산의 산뜻한 경치를 말함이다. 비가 걷히면서 바위들이 깨끗한 자태를 드러내는 광경, 가만히 보면 그 광경이 동영상처럼 움직여 피어오르는 듯 착각에 빠진다.

가장 큰 특징은 흰색에 가까운 인왕의 봉우리와 암석들이 먹의 검은색으로 그려진 것. 아주 새롭고 신선한 기법이다(세상을 뜬 한국화가 남천 송수남이 남해 다도해의 풍광을 그리면서 봉우리들을 검은색으로 표현한 것의 원류가 여가에 있는 것인가? 서울 정독도서관에 가서 구내 왼쪽으로 언덕을 조금 올라가면 거기에서 이 인왕제색도 산세를 그대로 볼 수 있다. 이 인왕제색도의 전모를 보고 머리에 넣고 다시 재현한 시각적 각도가 바로 정독도서관 자리라는 뜻이 된다.

겸재 정선(1676~1759)은 지금의 종로구 청운동에서 2남 1녀 가운데 장남으로 태어났다(경복고등학교에 그의 생가터가 남아 있다). 대대로 선비 집안이었지만, 3대째 벼슬에 오르지 못해 가세가 형편없이 기울었고 설상가상 14살에 부친까지 세상을 뜨자 그는 식구들을 먹여 살려야 하는 처지에 놓였다.

그림에 소질이 있었던 정선은 먹고살기 위해 화가의 길을 택한다. 비록 몰락했지만, 양반 집안이라 당시 유명한 문인 김창흡(金昌翕, 1653년~1722년) 밑에서 공부할 수 있었는데, 결국 이 집안의 도움으로 37살에 세자익위사라는 하급관리가 되어 벼슬길로도 나간다. 그리고 김창흡 문하생 시절 그의 가장 친한 친구가 된 이병연(1671~1751)을 만난다.

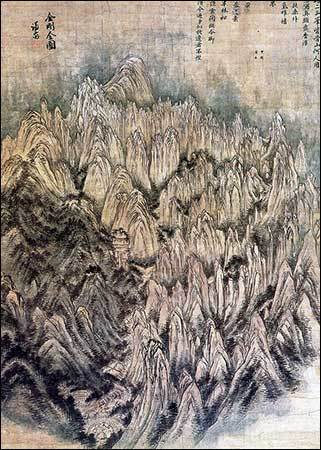

35살 때인 1710년, 한양에서 금강산 가는 길목인 금화현의 현감으로 재직 중이던 이병연(1671~1751)의 초청으로 겸재는 모시고 있던 김창흡과 함께 난생처음 금강산 여행을 했다. 이어 이듬해와 그 이듬해인 1712년에도 금강산을 찾았다. 그러고는 22년이 지난 1734년에 이 금강전도를 완성한다. 금강산이 한눈에 들어올 수 없으므로 겸재의 눈을 통해 22년 동안 저장되고 기억된 금강산의 1만 2천봉의 온갖 자태가 드디어 한 틀(프레임)에 다 모아져 다시 탄생한 것이다.

금강산을 그린 겸재의 작품은 많지만, 내금강ㆍ외금강 전체를 한 장에 담은 '금강전도(金剛全圖)'는 이 작품이 유일하며 그 크기도 가로 94.5센티 세로가 130.8센티에 이르니 금강전도는 눈으로 보고 마음으로 그린 필생의 대작이다. 아마도 그가 보는 장면들은 마치 현대의 화상파일처럼 그의 머리에 차곡차곡 저장되었을 것이다. 그러기에 금강의 봉우리들이 한군데로 모인다. 이 거대한 작품을 완성한 뒤 후대에 자랑하고 싶어 직접 시를 지어 그림 오른쪽 위에 쓴다.

萬二千峯皆骨山 일만 이천 봉 겨울 금강 개골산

何人用意寫眞顔 그 누가 마음으로 해석해 그 참모습 그려 내리.

衆香浮動扶桑外 온갖 향기는 해 돋는 이 땅을 감싸안아 떠오르고

積氣雄譒世界間 쌓인 기운은 온누리에 웅혼하게 펼쳐지네.

幾朶芙蓉揚素彩 몇 송이 연꽃 봉오리는 해맑은 자태 드러내고

半林松栢隱玄關 소나무 잣나무 어울린 숲은 불당들을 가리었네.

從令脚踏須今遍 금강산은 직접 발로 걸어 두루 살펴봐야 한다지만

爭似枕邊看不慳 이 그림 머리맡에 걸어두고 실컷 보는 것에 견줄 수가 있으랴.

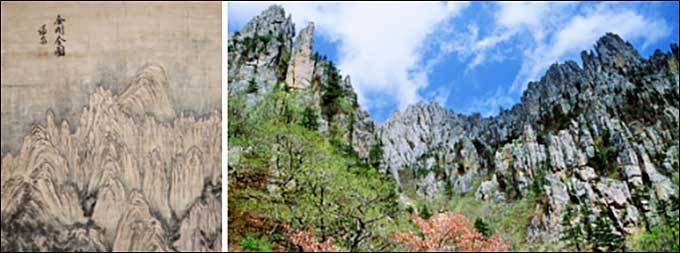

겸재(謙齋) 정선(鄭敾)은 우리나라 회화사에서 가장 위대한 업적을 남긴 대화가로 어떤 이는 화성(畵聖)이란 칭호를 올려야 마땅하다고 말한다. 처음에는 중국 남화(南畵)에서 출발하였으나 30살를 전후하여 조선 산수화(山水畵)의 독자적 특징을 살린 사생(寫生)의 진경화(眞景畵)로 전환하였으며 여행을 즐겨 전국의 명승을 찾아다니면서 그림을 그렸다.

강한 농담(濃淡)의 대조 위에 청색을 주조로 하여 암벽의 면과 질감을 나타낸 새로운 경지를 개척하였다. 호암미술관에 모은 165점의 작품은 정선이 진경산수화의 대표 화가였다는 사실을 넘어 스스로가 회화의 한 유파라 할 진경산수를 개척해 열었다는 점을 다시 보게 한다. 나는 한 자리에 모인 겸재의 작품들 속에서 현대의 백남준과 같은 천재성 내지는 위대성을 확인하였다.

겸재는 풍경을 그릴 때 사람들의 모습을 그려 넣었는데 아무리 작게 그린 사람이라도 그가 선비라면 도포에 갓까지 쓴 완벽한 모습으로 표현했다. 겸재의 화필은 풍경의 특징을 아주 간략하고 확실하게, 그리고 힘 있게 그려낸다. 그가 산봉우리를 그린 준(峻)은 때로는 수많은 창검을 모아놓은 것 같은 기개가 넘친다. 그러나 인물은 아주 작은 가운데서도 자연을 즐기는 분들만이 아니라 농사를 짓고 나들이를 하는 당시 사람들의 생활이 잘 담아놓아 당시 풍습을 전하는 풍속화로 남기기도 하였다.

모두가 중국풍으로 중국 산수화를 그리던 것에서 벗어나 우리의 산하를 우리 식으로 그리고 그 속에 우리들을 담아놓았다. 그 발상이 천재적인 것이고 진정한 우리 예술을 개척한 예술정신이다. 서양미술사를 보면 하나의 유파는 긴 시간 여러 화가에 의해 만들어지고 형성되는 것이다. 그런데 다빈치나 피카소는 당대에 새로운 유파를 만들었고 우리나라 출신의 백남준도 당대에 자신이 비디오 아트라는 새로운 예술영역을 열었다. 겸재도 당대에 진경산수라는 새로운 화풍의 시계를 열었으니 그 천재성과 위대성이 여기에 있음을 우리가 거슬러 알아야 한다.

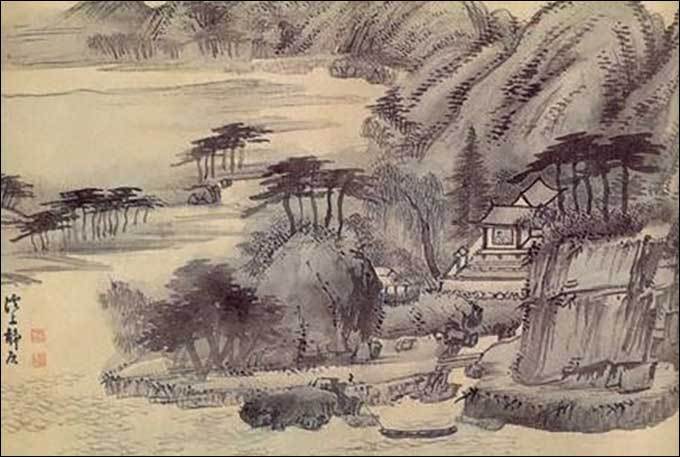

풍경도 풍경이지만 그것을 보는 사람들이 꼭 등장한다. 예전 소정(小亭) 변관식(卞寬植 1899~1976) 선생 그림이 여기 겸재의 정신과 화풍을 따랐구나. 사람이 없는 풍경은 아무리 절경이라도 의미가 약해진다. 전국을 그리 많이 다니고 열심히 기록해 놓은, 당시로서는 최선의 영상자료집이고 이렇게 다양하게 사람들을 그려 놓은 것을 한자리에서 다 볼 수 있다니 그것이야말로 이 시대를 사는 보람이기도 하다.

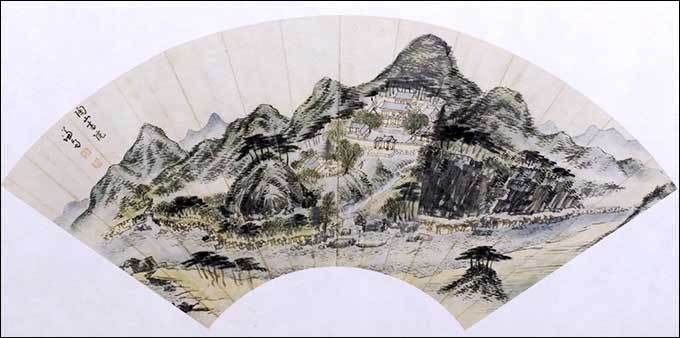

이 그림 익숙하지 않은가? 맞다. 천 원 지폐 뒷면에 나온 그림 '계상정거'다. 계상정거(溪上靜居)는 안동 낙동강 강가에 있는 이황의 도산서원을 그린 것으로 자세히 보면 이황이 완락재에 앉아 있다. 정선의 외조부 박자진은 오래전 이황이 남긴 서문을 송시열에게 전해주고 발문을 받았는데, 이 과정을 정선이 4개의 그림에 담았고, 그중 하나가 계상정거다.

겸재는 엄청난 작품을 그렸다. 그림 주문이 몰렸고 열심히 그리다 보니 사용한 붓이 무덤을 이룰 정도였다는 말도 있다. 80이 넘은 나이까지 안경을 쓰고 날마다 밤늦게까지 성실하게 그림을 그렸다고 한다. 그런 예술가 정신을 이번 전시회에서 느낄 수가 있었다.

호암미술관의 <겸재 정선>전은 지금까지 열린 정선의 전시 가운데 가장 큰 규모다. 리움미술관과 국립중앙박물관 등 18곳의 기관과 개인 소장품을 모아 모두 165점을 선보인다. 국보로 지정된 두 작품과 보물 10건 가운데 8점을 처음 한 곳에서 전시하는 의미 있는 자리이기도 하다. 6월 말까지 이어지는 이 전시회를 꼭 보라고 권하는 까닭이다.