[우리문화신문=정운복 칼럼니스트]

조선시대의 형벌은 오형(五刑)으로 ‘태장도유사(笞杖徒流死)’입니다.

곧 회초리, 곤장, 징역, 유배, 사형이 그것이지요.

재산과 관련한 형벌이 없다는 것이 특이합니다.

우린 흔히 유배 생활을 매우 어려운 시간이라고 여기지만,

실상은 그렇지 않은 경우가 많습니다.

어사 박문수가 신처수의 유배지를 방문했을 때의 기록입니다.

"바로 신처수(申處洙)의 유배지로 갔다.

이곳은 생양역(生陽驛) 부근으로 관아에서 서로 마주 보이는 곳이다.

들판 가운데 있는 촌락은 쓸쓸한 데다 거처하는 방도 누추하고 으슥했다.

자리 오른쪽에는 책 몇 질이 놓였고

창문 바깥으로 학생 몇 명이 있었다.

이는 근심을 해소하고 번민을 떨쳐버리기 위한 것이다.

문 앞에 농민들이 일할 때 쓰는 농막 같은 누각이 있기에 물어보니

날이 너무 더우면 위에 올라가서 땀을 식힌다고 한다.

즉시 서로 손을 잡고 올라가 마주 앉아서 화기애애하게 이야기를 나누었다.

날이 저물어 관아로 돌아와 묵었다."

또한 이익필은 북정록에서 자신의 유배 생활을 기록했는데

"유배지는 덕원에서 50리다.

거처할 곳은 이미 서문 밖 김예길의 집으로 정해두었다고 한다.

그 집에 이르니 김예길이 절하며 집을 수리 청소해 두고 기다린 지 여러 날이라고 하였다.

여러 친구가 나의 가난과 고초를 보고 처가 오기 전에 첩을 얻을 것을 권했다.

모씨의 딸과 중매를 드는 사람이 있어 날짜까지 잡았는데,

겨우 6, 7일을 남기고 있었다. 이때 처가 안변으로 들어왔다.

형세가 미칠 수 없어서 좋은 일이 이루어지지 못했으니 진실로 배꼽을 잡을만하다."

유배는 죄인이 벌을 받는 일일진대 이 글을 보면 죄인이 아니라

여행을 온 듯한 느낌을 받습니다.

더군다나 유배 중에 첩을 들일 생각까지 하고 있으니 말이지요.

실제로 정철은 강계에서 유배 생활할 때 진옥이라는 기생을 만난 일화도 있지요.

유배는 대부분 수도권과 멀리 떨어진 곳으로 보내는 것이 일반적입니다.

수도에서 유배자가 내려온다는 것은

지금으로 보면 서울대를 졸업하고 행정고시에 합격한 수재가

정치적인 이유로 시골로 내려왔고, 이분이 언제 다시 중앙으로 올라갈지 알 수 없으며

학식과 경륜이 뛰어나므로 자식을 교육하기에 안성맞춤으로 생각했을 것입니다.

물론 ‘위리안치(圍籬安置)’와 같이

가시덤불 우거진 담장에서 꼼짝 못 하게 하는 일도 있었지만

대부분 유배는 그리 어려운 시간이 아니었습니다.

정약용도 유배당하지 않았다면 그리 많은 책을 저술하지 못했을 것이고

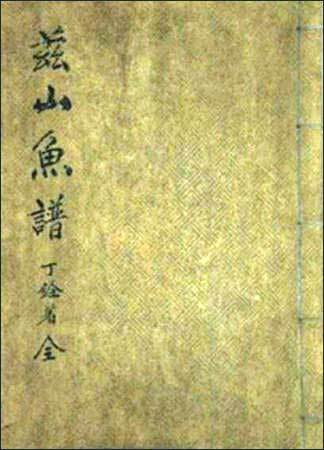

정약전 역시 유배가 아니었다면

《자산어보》라는 훌륭한 저술을 할 수 없었을 것입니다.

세한도도 제자 이상적이 추사의 유배지를 방문하지 않았다면

탄생할 수 없는 역작이지요.

“넘어진 김에 쉬어간다.”라는 말씀이 있습니다.

유배가 아니었으면 국문학사의 찬란한 시문학이 그리 꽃피우지 못했을 수도 있습니다.

어렵다고 하는 것은 꼭 어려움을 의미하는 것만은 아니라는 것이지요.

지금 어렵다고 느껴진다면 그건 위대함을 잉태시키기 위한 신의 섭리일 수 있으니까요.