[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 조선시대 정궁인 창덕궁의 후원에 가면 가장 유명한 주합루 뒷편으로 연경당이란 건축물이 나온다. 후원의 경사진 지형의 한가운데 평평하게 조성된 양반가 같은 이 건축은 조선의 23대 왕인 순조(1800~1834)의 큰아들 효명세자(1809~1830)가 지은 것이라는 설명을 접한다. 사랑채ㆍ안채ㆍ행랑채ㆍ재·후원ㆍ정자ㆍ연못 등을 갖춘 주택 건축이다.

효명세자는 3살 때 왕세자에 책봉되었고 18살 되던 해부터 왕위 계승을 위한 대리청정을 하던 중 3년 3달 만에 갑작스럽게 승하해 왕위에는 오르지 못했다. 그러나 효명은 당시 안동 김씨 세도정치 세력을 억제하고 왕권을 강화하기 위해 아버지 순조를 도와 왕권을 강화하려 노력했다.

외가인 안동 김씨 세력을 배척하고 인재를 널리 등용했으며 백성을 위한 정책 구현을 위해 노력했다. 특히 역대 세자 가운데 예술문화 방면에 가장 관심이 많았고 특별히 춤사위를 즐겼기에 궁중 정재(呈才)에 대한 깊은 관심으로 다양한 궁중 춤을 창작했다. 샘 솟는 예술적 상상력과 춤에 대한 애정으로 조선 역사상 가장 화려했던 춤의 시대를 열었다고 한다. 그런 점에서 효명세자는 우리의 문화예술사 차원에서는 참으로 아까운 인물이었다.

이러한 효명은 아버지 순조에게 존호를 올리는 의식을 거행하기 위해 1827년에 창덕궁 진장각 옛터에 사대부 건물을 닮은 연경당을 만든다. 국왕인 순조에게 존호를 올리는 장엄한 행사를 통해 강력한 왕권을 과시하자는 것이다. ‘연경(演慶)’이라는 이름은 경사스러운 행사를 연행(演行)한다는 의미이다.

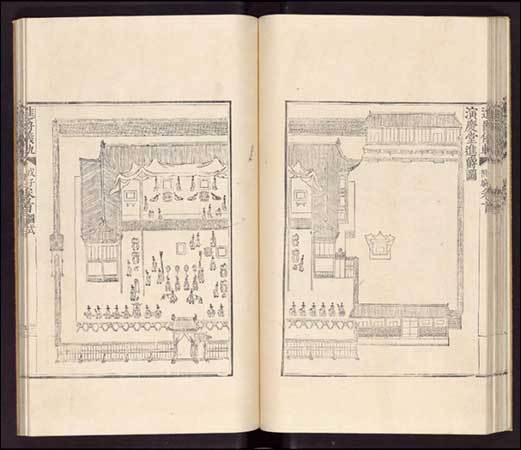

순조 28년인 무자년(1828년) 6월에 효명세자는 모친인 순원왕후(純元王后 1789~1857)의 40살 탄신을 축하하기 위하여 연경당에서 왕실잔치 진작례(進爵禮)를 연다. 진작례는 임금이나 왕비에게 술과 음식을 올리고 예를 표하는 의식을 말한다. 이때 효명은 자신이 만든 궁중춤을 대거 선보인다. 이 큰 잔치의 전 과정은 《의궤(儀軌)》라고 하는, 역대 왕들의 방대한 기록물(흔히 조선왕조의궤라고 부른다) 가운데서 《순조무자진작의궤(純祖戊子進爵儀軌)》로 기록돼 행사의 주인공을 비롯하여 참여자들의 복식, 각종 장식물, 빛깔은 물론 옷감이나 장식물의 재료까지 상세히 전해져 온다.

이 《의궤(儀軌)》는 2007년에 유네스코에 의헤 세계 기록유산으로 지정되었거니와, 이 기록 속에 잠자고 있던 주인공들의 거동과 음악과 춤과 노래 등 모든 유산은 한국예술종합학교 부설 세계민족무용연구소가 국가유산청 등과 협력해 2006년부터 실제로 복원해 해마다 시연하고 있다. 필자는 이 공연 소식을 듣고는 있었지만 실제로 참관할 기회가 없어 궁금하기만 했는데 이달 말 경주에서의 APEC 회의 공개를 앞두고 창덕궁 후원 연경당에서 이틀 동안 열린 공연의 하루를 현장에서 보는 소중한 시간을 가질 수 있었다.

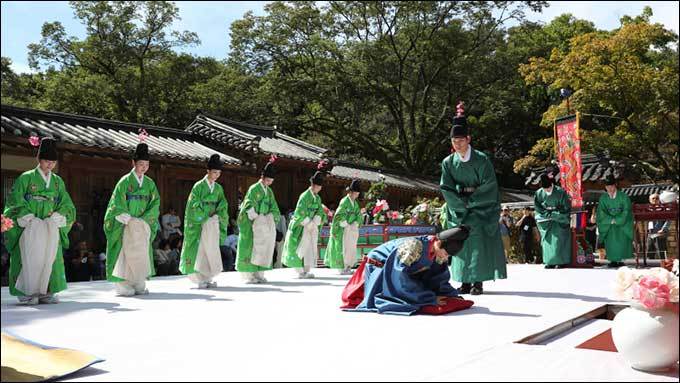

진작례는 이날의 주인공인 임금과 왕비, 그리고 세자와 세자빈, 시종과 왕실들이 서쪽 문을 통해 입장하는 것으로 시작된다.

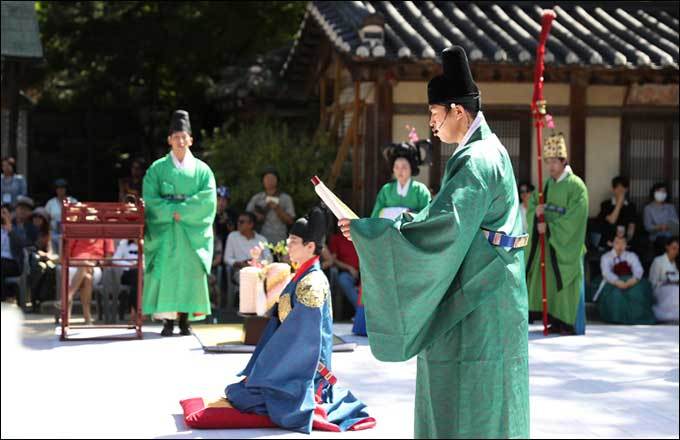

붉은 옷을 입은 악사들이 집박에 따라 주악을 하면 하나하나 의궤에 있는 대로 행사의 개시를 알리고 세자가 모친과 부친을 위해 연회를 열고 새로 만든 춤과 음악을 올리겠다고 고한다. 행사마다 임금의 자리인 대전과 왕비의 자리인 중궁전에 세자가 술과 음식을 올리며 4배를 한다. 그러고는 드디어 악사와 무동들이 준비한 음악과 춤을 차례로 펼쳐 올리는 것이다.

효명세자는 모두 17개 종목의 춤을 정리하고 각각의 무용에 따른 노랫말도 지었다. 그 가운데 다섯 가지가 이날 재현되었다. 첫번째 공연은 망선문(望仙門)이다. 무동 4인이 공작 깃털로 만든 부채를 이용하여 춤을 춘다.

그러면서 노래 ‘창사(唱詞)’를 부른다. 지금 잔치가 벌어지는 이곳이 신선이 내려올 곳이라는 뜻에서

상제가 계시는 붉은 하늘은 영창으로 통해 있고

구름 속 궁전에는 상스러운 하늘 향기 다가오니

이리하여 학을 탄 신선이 내려올 것입니다.

라는 노래를 올린다.

두 번째는 춘앵전으로서 버드나무 가지에 앉은 꾀꼬리의 자태를 형상화한 춤이다.

세 번째는 영지라는 춤이다. ‘영지무(領池舞)’라고도 한다. 영지무(領池舞)는 한자 뜻 그대로 연못을 가운데에 두고 모여 추는 춤을 말한다. 달 밝은 밤에 달그림자가 연못 속에 잠기고, 물에 월궁 선녀의 그림자가 비친 것을 먼 곳에서 바라본다는 신비한 전설이 담겨있는 춤이다. 효명세자는 특히 영지무가 갖는 신비한 분위기를 표현하기 위해 무대에도 많은 공을 들였다. 그는 길이 6자(180cm), 높이 1자 8푼(54cm)의 네모진 연못을 짜고 연못 가운데는 목가산(木假山)이라는 나무로 된 산을 만들어 올리고, 그 봉우리에는 학의 형상을 한 하얀 새와, 사슴, 탑 등을 올렸다.

영지무를 추는 여섯 명의 무동의 몸짓은 마치 신선이 물결을 바라보며 노니는 듯, 신비하게 묘사된다. 이들의 복식도 재현되었다. 머리에는 아광모(砑光帽)에 꽃을 꽂고, 하늘색 벽라포(碧羅袍)에 백질흑선중단의와 홍질남선상을 입고, 학정대(鶴頂帶)를 둘렀으며, 아무 근심이 없다는 뜻의 무우리(無憂履)를 신었다.

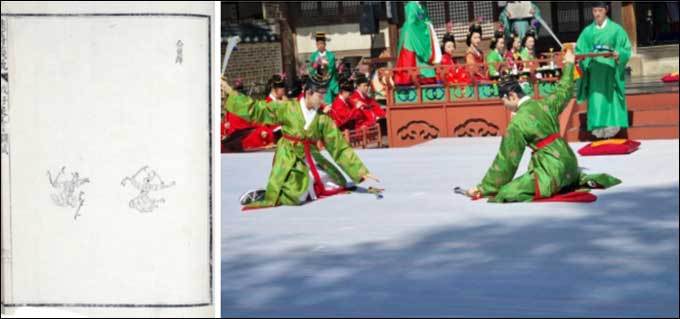

네 번째 공연은 ‘공막무’다. 두 무동이 무사를 상징하는 전투복을 입고 각각 두 자루의 검을 들고 서로 마주 보고 추는 춤으로 ‘공(公)이여 한왕(漢王, 유방)을 해치지 마시오(莫)’라는 뜻에서 유래된 검무 계열의 궁중 정재이다.

이날 공연된 마지막 작품은 ‘박접무’다. ‘호랑나비가 쌍쌍이 날아와 봄날의 정경을 노래한다’라는 뜻의 노래(창사)를 함께 부르는 궁중춤이다.

고운 나비 쌍쌍이 봄을 탐하고

꽃은 금시조의 날개처럼 떨리네

주렴 너머의 미인은

꽃처럼 환히 빛나네

호랑나비를 군데군데 수놓은 화려한 의상을 입고 손에는 백색 한삼을 낀 6명의 무희들이 나비가 날갯짓하듯 한삼을 뿌리며 음악에 맞춰 우아한 춤을 춘다.

그동안 소문으로만 듣던 이 진작례를 현장에서 볼 수 있었던 것은 우리 전통문화를 사랑하는 필자의 큰 복이다. 기록물 속에 그림과 설명으로 남아있던 전통예술이 책장을 떠나 궁궐이라는 현장으로 살아나와 눈앞에서 펼치는 향연이다. 화려한 의상과 장식들, 잔과 음식을 올리는 경건한 의례들, 은은한 아악과 청아한 축하노래들....복원 공연은 왕실의 행사라는 차원을 넘어서서 우리 선조들이 일상을 어떻게 높은 품격의 의례로 가꾸어왔는지를 보여준다.

특히 일찍부터 우리 춤에 매료돼 있던 효명세자의 효 정신. 나라를 위한 예악의 진흥이 담겨있는 그 역사적 사건이 200년을 넘어 오늘에 한국의 뛰어난 전통문화로서 다시 살아난 것이다. 그 속에서 부모에 효도하고 문화예술을 진작시켜 안정된 나라를 만들어가겠다는 효명세자의 꿈을 같이 나눌 수 있었다. 한국의 문화가 전 세계의 주목을 받고 다시 평가되는 이런 시점에 이 공연이 세계 각국의 지도자들이 참석한 가운데 이달 말 경주에서 열리는 APEC 행사기간에 다시 전 세계인들에게 펼쳐지는 기회를 갖는다.

그동안 박자가 빠른 서양의 춤과 노래에 견줘 재미없고 지루하다고 생각했던 우리의 전통문화, 그 가운데서도 왕실의 핵심 행사가 사실은 장엄하고 진중하고 격조 높은 예술이었음을 재인식하게 해주고 있다.

필자는 우리들이 그동안 생일을 축하하는 노래조차 없어서 우리들의 생일에 매번 서양의 '해피버스데이' 노래만을 부르는 현실을 안타까워했었다. 왕실에서는 이번 진작례에 앞서 33년 전인 1795년 2월에 효명세자의 할아버지인 정조가 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연을 화성행궁 봉수당에서 열고 음식과 술과 음악을 올리는 진찬례를 행한 있고 그 의식과 행사도 의궤에 담겨있다가 다시 재현된 바 있다.

조선조 왕실의 이런 큰 생일축하 행사가 다시 우리 보통 사람들의 생일축하의 노래로 다시 살아날 수 있을까? 우리 전통문화의 자랑스러운 한 역사가 다시 살아나는 것을 그 현장에서 직접 보고 들으면서 우리들의 일상도 이처럼 노래와 춤, 경건한 의식으로 아름답게 다시 태어날 수 있을 것이란 희망을 띄워 본다