[한국문화신문 = 한성훈 기자] 문화재청(청장 나선화)은 ‘논산 쌍계사 소조석가여래삼불좌상’ 등 17건을 국가지정문화재 보물로 지정 예고하였다.

‘논산 쌍계사 소조석가여래삼불좌상(論山 雙溪寺 塑造釋迦如來三佛坐像)’은 1605년에 조성된 석가여래삼불좌상으로, 조선 후기 대표적인 조각승인 원오의 가장 오래된 작품이자, 그의 작품 특성이 잘 드러난 중요한 현존 으뜸 대작이다.

|

||

| ▲ 논산 쌍계사 소조석가여래삼불좌상>, 남원 산원사 <목조지장보살사몬상과 소조시왕상 모두>, 완주 정수사 <목조아미타여래삼존좌상> (왼쪽부터) | ||

‘남원 선원사 목조지장보살삼존상과 소조시왕상 일괄(南原 禪院寺 木造地藏菩薩三尊像 및 塑造十王像 一括)’은 1610년과 1646년에 만든 불상으로, 조선 후기 불교조각사 연구의 귀중한 자료이다. 존상들은 복장에서 발견된 발원문에 의해 두 차례에 걸쳐 조성되었음을 알 수 있다. 첫 번째는 원오가 1610년에 수조각승을 맡아 지장보살상과 시왕상 등 주요 상들을 조성하였고, 두 번째는 도색이 1646년에 수조각승을 맡아 귀왕상과 사자상 등 기타 권속들을 제작하였다. 이 상들은 각 17세기 초․중반의 시기적 특징을 잘 반영하고 있는 명부 조각의 대표작으로 평가된다.

‘완주 정수사 목조아미타여래삼존좌상(完州 淨水寺 木造阿彌陀如來三尊坐像)’은 순치 9년(1652)에 무염이 수조각승을 맡아 완성한 작품이다. 무염이 수조각승을 담당한 작품들은 불갑사 목조석가여래삼불좌상(1635년)을 포함, 여러 지역에 여럿 존상들이 전하고 있으나, 정수사의 아미타삼존상은 조형적인 면에서나 규모 면에서도 무염의 대표작이라고 할 수 있다.

▲ 보은 법주사 <동종>

‘보은 법주사 동종(報恩 法住寺 銅鐘)’은 1636년에 민든 종으로, 쌍룡의 종뉴(鐘鈕, 종을 매다는 부분), 2~3줄의 띠 장식, 하대(下帶, 범종의 아랫부분에 둘린 무늬 띠)의 부재, 기하학적인 유곽대 문양 등 토착화된 외래적 요소와 도식화된 문양을 보여주는 전통형식을 갖춘 승장계 종이다. 보은 법주사 동종은 17세기 전반 승장계 종들인 죽창․정우․신원․원응의 작품인 삼막사 동종 정우․신원의 작품인 영원사 동종과 무량사 동종 정우․신원이 만든 것으로 추정되는 쌍계사 동종과 같은 계열의 종으로서, 조선 후기 범종 양식뿐 아니라 17세기 승장계 범종 연구의 좋은 자료이다.

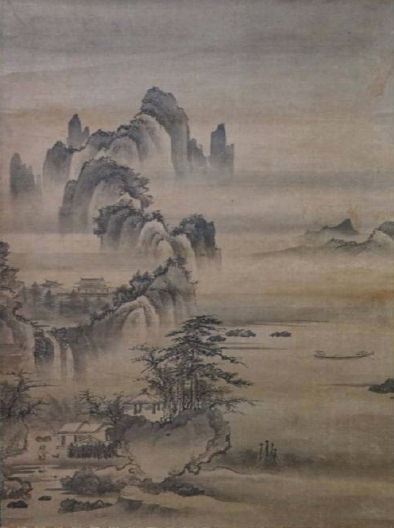

‘소상팔경도(瀟湘八景圖)’는 “소상팔경”을 주제로 한 8폭이 모두 갖추어진 완전한 형태의 작품이자, 조선 초기 문인사회의 시화일치사상이 잘 녹아있는 대표적인 산수화이다. 특히, 16세기 전반 안견파 화풍의 한국화 현상인 편파삼단구도, 넓은 공간, 해조묘의 수지법, 단선점준 등의 양식적 특성이 잘 드러나 있다는 점에서 회화사상으로도 중요한 의미를 지닌다. 이 작품은 현재 국립진주박물관에 소장되어 있는데, 재일교포의 기증을 통해 환수된 문화재라는 점에서 큰 의의가 있다.

※ 소상팔경: 소상 땅의 여덟가지 승경을 고른 것으로, 산시청람, 어촌석조, 원포귀범, 소상야우, 연사만종, 동정추월, 평사낙안, 강천모설을 드는 것이 보통이다.

※ 편파삼단구도: 중앙을 축으로 한쪽에 중심이 있고, 근경․중경․원경으로 이루어진 구도

※ 해조묘: 동양화에서 나뭇가지를 그리는 기법 중 하나로, 마른 나뭇가지의 구부러진 형상을 게의 발처럼 날카롭게 그리는 기법

※ 단선점준: 바위나 산을 표현할 때 짧은 선이나 점을 사용하는 기법

▲ <소상팔경도>

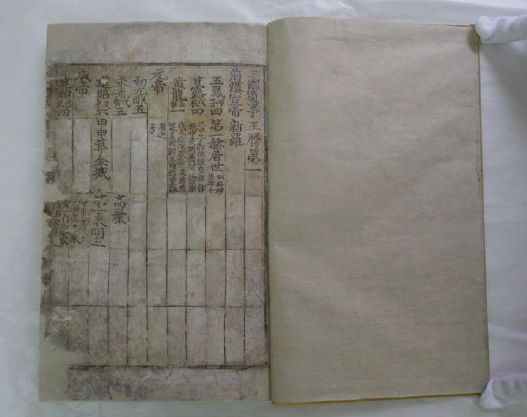

▲ <삼국유사 권 1~2>

‘삼국유사 권1~2(三國遺事 卷一~二)’는 2권 1책만이 남아 있어 자료로서의 한계는 있으나, 임신본(壬申本, 1512년) 이전에 간행된 공개된 판본이라는 점이 중요하다. 지금까지 임신본(壬申本)의 판독하기 어려운 글자들은 비교할 대상이 없었으나, 이 판본으로 인해 해결의 실마리를 찾을 수 있게 되었고, 현전하지 않는 인용 문헌을 확인할 수 있게 되었다는 점에서도 큰 의미가 있다.

이밖에 ‘김천 고방사 아미타여래설법도(金泉 古方寺 阿彌陀如來說法圖)’, ‘원주 구룡사 삼장보살도(原州 龜龍寺 三藏菩薩圖)’, ‘여수 흥국사 대웅전 관음보살 벽화(麗水 興國寺 大雄殿 觀音菩薩 壁畵)’, ‘해남 대흥사 석가여래삼불좌상(海南 大興寺 釋迦如來三佛坐像)’ 등 모두 17 건을 국가지정문화재 보물로 지정 예고하였다.