[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 조선시대 형벌제도는 《경국대전》에 명시되었는데 회초리로 가볍게 때리는 것부터 시작하여 중죄인에게는 능지처참(陵遲處斬, 대역죄를 지은 죄인을 머리, 몸뚱이, 팔, 다리를 토막 쳐서 죽이는 극형)까지 처했습니다. 그런데 참 특이한 형벌로 ‘팽형(烹刑)’이라는 것이 있었지요. 이는 탐관오리를 벌주는 것으로 곧 끓는 가마솥 속에 죄인을 넣어 삶는 공개처형을 말합니다. 팽형은 혜정교(지금 교보문고와 광화문우체국 사이에 있었던 다리로 사람이 많이 건너다님) 한가운데 임시로 높다란 부뚜막을 만들고, 사람이 들어갈 수 있을 만한 큰 가마솥을 거는데 솥에는 물을 붓고 아궁이에는 불을 땔 수 있도록 장작을 넣습니다. 그 앞쪽에 천막을 치고, 포도대장이 앉으면 팽형이 시작되는데 진짜 삶는 건 아니고 죄인을 가마솥에 담고 솥뚜껑을 닫은 다음 구령에 따라 장작불을 지피는 시늉만 하고 실제로 불을 붙이지는 않습니다. 그런 다음 솥 속에 든 죄인을 꺼낸 뒤 "살아있는 주검"을 식구들에게 넘기면 식구들은 미리 준비해 간 칠성판에 이 "살아있는 주검"을 뉘여 집으로 데리고 가서 격식대로 장례를 치릅니다. 이렇게 장례가 끝나면 호적이나 족보에 죽

[우리문화신문=김영조 기자] 한국국학진흥원(원장 정종섭)은 제례문화의 바람직한 계승을 위해 ‘제례문화에 대한 오해와 편견’이라는 기획기사를 마련했다. 첫 번째 주제(제사상과 차례상)에 이어 두 번째는 “고조부모까지의 4대봉사, 그 숨겨진 진실”이다. 4대봉사는 절대적 규범인가? 조상제사는 부모, 조부모, 증조부모, 고조부모까지 지낸다. 이것을 4대봉사라고 한다. 그런데 4대봉사가 절대적 규범은 아니라는 견해가 제시되고 있다. 조선시대에는 누가, 누구의 제사를 지내는지를 법으로 규정해두었다. 1484년 성종 때 펴낸 조선시대의 법전 《경국대전》에는 “6품 이상의 관료는 부모, 조부모, 증조부모 3대까지를 제사 지내고, 7품 이하는 2대까지, 벼슬이 없는 서민은 부모 제사만을 지낸다”고 명시되어 있다. 신분제 사회였던 조선시대는 관직의 품계를 중심으로 상하 구분을 했는데, 6품 이상(현재 공무원 5급 이상)은 증조부모까지의 제사를, 7품 이하(현재 공무원 6급 이하)는 조부모까지의 제사를, 관직에 오르지 않은 일반 백성들은 부모의 제사만을 지내도록 법률로 제정해둔 것이다. 이처럼 조선시대에는 고조부모까지의 제사를 지내는 이른바 4대봉사원칙이 제도적으로 명시된 적

[우리문화신문=전수희 기자] 국립중앙도서관(관장 서혜란)은 오는 7월 22일(금)부터 9월 25일(일)까지 본관 1층 전시실에서 ‘아! 조선 법전의 놀라운 세계’ 특별전을 연다. 이번 전시는 올해 6월 23일 국립중앙도서관 소장 『경국대전』이 국가지정문화재 보물로 지정된 것을 기념하여 『경국대전』을 비롯한 13종의 조선시대 법전을 소개하고, 선조들의 지혜를 나누고자 기획되었다. 법전(法典) ․ 수교(受敎) ․ 형법(刑法) ․ 판례(判例) 4부로 나누어 법전 속의 이야기를 현대적으로 재구성하였다. 1부 《법을 세우다 : 법전》에서는 보물 경국대전을 중심으로 성문법이 출현한 조선시대 법전의 편찬 흐름을 보여주며, 보물 경국대전의 영인본을 직접 만져볼 수 있도록 전시하였다. 2부 《임금의 말이 곧 법이다 : 수교》에서는 임금의 명령서로 특별법이라고 불렀던 수교를 전시하며 법전과 수교를 비교할 수 있도록 하였다. 3부 《공정하게 재판하라 : 형법과 지침서》에서는 법 집행관들이 법을 공정하게 집행할 수 있도록 편찬된 형법과 지침서를 전시하며, 조선시대 재판 절차에 대한 영상을 볼 수 있다. 4부 《주요 사건과 판결 : 판례》에서는 조선시대 사건과 판결을 기록한 판례집

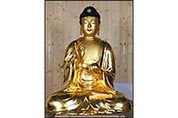

[우리문화신문=한성훈 기자] 문화재청(청장 최응천)은 23일 고려 ‘청양 장곡사 금동약사여래좌상 및 복장유물’을 국가지정문화재(국보)로 지정하고, 조선왕조의 법전 《경국대전》과 정조(正祖)의 한글편지, 천문도의 일종인 「신‧구법천문도(新‧舊法天文圖)」, 그리고 ‘안중근의사 유묵’ 등 조선~근대기에 이르는 전적 및 회화, 서예작품 등 모두 10건에 대해 국가지정문화재(보물)로 지정하였다. 국보「청양 장곡사 금동약사여래좌상 및 복장유물(靑陽 長谷寺 金銅藥師如來坐像 및 腹藏遺物)」은 고려 후기의 유일한 금동약사불상이자 단아하고 정제된 당시 조각 경향을 잘 반영한 작품으로, 한국불교조각사 연구에 있어 중요하게 평가돼 왔다. 특히, 발원문에는 1346년(고려 충목왕 2)이라는 정확한 제작시기가 적혀 있어 고려 후기 불상의 기준 연대를 제시해주고 있다. 고려 후기 불상조각 가운데 약합(藥盒)을 들고 있는 약사여래의 도상을 정확하게 보여주고 있을 뿐 아니라, 온화하고 자비로운 표정, 비례감이 알맞은 신체, 섬세한 의복의 장식 표현 등 14세기 불상조각의 전형적인 양식을 보여주고 있어 이 시기 불상 가운데서도 뛰어난 예술적 조형성을 지닌 대표적인 작품이다. 조각 기법적 측