[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 국립중앙박물관에는 국보 ‘청동 은입사 물가풍경무늬 정병‘이 있습니다. 정병은 맑은 물을 담아두는 병으로, 원래 승려가 지녀야 할 열여덟 가지 물건 가운데 하나였으나 점차 불전에 바치는 깨끗한 물을 담는 그릇으로 쓰였습니다. 또 불교의식을 할 때 쇄수게(灑水偈, 관음보살을 찬탄하는 소리)를 행하면서 의식을 이끄는 승려가 솔가지로 감로수를 뿌림으로써 모든 마귀와 번뇌를 물리치도록 할 때 쓰이기도 합니다. 정병은 주로 물가의 풍경을 담아냈는데, 언덕 위로 길게 늘어진 버드나무 또는 물 위로 노를 저어가는 어부와 낚시꾼 등이 마치 한 폭의 그림을 보는 듯합니다. 이 모든 풍광이 표면에 홈을 파서 은선을 두드려 박는 은입사 기법으로 장식되었지요. 병의 긴 목에는 구름무늬, 동체의 어깨와 굽 주위에는 법회나 설법 때, 뿔이나 대, 나무 따위로 호미 모양으로 만들어 승려들이 지니는 작은 막대기인 여의두 무늬, 귀때(주전자의 부리처럼 액체를 따를 수 있는 구멍)에는 풀무늬가 새겨졌습니다. 은을 돌린 굽은 지금은 파랗게 녹슨 몸체와 어울려 묘한 분위기를 자아내고 있지요. 청동제의 병에 은상감을 한 이러한 기법이 고려청자에도 쓰인

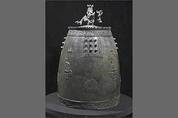

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] <부안 내소사 동종(來蘇寺 銅鍾)>은 보물이었다가 지난해 12월 26일 국보로 지정된 것으로 고려 후기 동종 가운데 가장 큰 종입니다. 또 내소사 동종은 통일신라의 전통을 계승하면서도 고려의 특징이 잘 드러나는 대표작이자 기준작으로 평가됩니다. 종을 만든 내력이 적힌 주종기(鑄鍾記)를 통해 도인(道人) 허백(虛白)과 종익(宗益)의 주관 아래 장인 한중서(韓冲敍)가 700근의 무게로 1222년(貞祐 10) 제작하였음을 명확히 알 수 있지요. 본래 청림사에 봉안되었다가 1850년(철종 1) 내소사로 옮겨졌는데, 이 내용을 적은 이안기(移安記)도 몸체에 오목새김(음각)으로 새겨져 있습니다. 내소사 동종은 공중을 비행하는 듯한 모습의 역동적인 용뉴(용 모양의 걸이), 종의 어깨 부분을 위로 향하고 있는 연꽃잎(올림 연꽃) 무늬로 입체적으로 장식하고 몸체에 천인상(天人像) 대신 삼존상을 돋을새김으로 새긴 점, 섬세한 꽃잎으로 표현된 4개의 당좌(撞座), 균형 잡힌 비례와 아름다운 곡률을 가진 몸체 등 뛰어난 장식성과 조형성을 지녀 고려 후기 동종의 본보기가 되었습니다. 이는 장인 한중서의 숙련된 기술력과 예술성이