[우리문화신문 = 이윤옥 기자] 유인석 선생은 1842년 1월 27일 강원도 춘천 남면 가정(柯亭)에서 태어났는데 가정리는 고흥 유씨 일족의 집성촌(集姓村)이었다. 14세 때 양평의 화서 이항로(華西 李恒老)에게 글을 배웠는데 1868년 화서가 별세한 뒤 중암 김평묵(金平·)과 종숙인 성재 유중교(省齋 柳重敎)를 스승으로 모시며 위정척사(衛正斥邪)운동에 직접 참여하게 되었다. 화서의 문하에서 의병장이 가장 많아 나왔는데, 면암 최익현(勉菴 崔益鉉)·유중교·김평묵·의암 유인석 등이 그 정신을 이어받은 당대의 석학들이었으며, 위정척사 사상을 실천에 옮긴이가 의암으로서 병자조약에 반대 상소를 올린 바도 있었다.

|

||

| ▲ 유인석 의병장 | ||

1895년 8월 명성황후 시해사건이 발생하자 거사할 마음을 굳히고 11월 28일 문인인 이필희(李弼熙)·서상렬(徐相烈)·이춘영(李春永)·안승우(安承禹) 등의 의병진에 격려의 글을 보냈다. 당시 의암은 상중에 있었기 때문에 가정리에서 여막(蘆幕)을 지키고 있었다. 이른바 제천(堤川) 의진의 예하 부대들이 제천으로 진군, 양근(陽根)·지평(砥平)·원주(原州)·제천(堤川)에 이르는 일대의 의병이 모두 제천에 집결하게 되어 대부대를 형성하였다. 이렇게 대규모의 의진이 구성되자 내부적 단결을 굳건히 하고 또 광범한 지역에 영향을 미치기 위하여는 명망있는 인물을 중심으로 하는 강력한 지도 체제가 요구되었다. 그들은 의암을 찾아가 대장의 소임을 맡아 줄 것을 눈물로 호소하였다.

그는 상중에도 권도(權道)를 택하여 출진(出陣)할 것을 허락하고 총대장에 추대되었다. 이 조직은 연합 의병 부대로서 의암은 상징적 존재에 불과 할뿐 실제의 전략은 각 예하 부대가 수행하였다. 즉 중군(中軍) 이춘영의 부대와 선봉장 김백선(金伯善) 부대와 유격장 이강년(李康·) 부대로 구성되어 있었으며, 안동의 의병장 권세연(權世淵)과도 이강년을 통하여 상호 관계를 맺고 있었다.

|

||

의암 의병 부대는 제천을 중심으로 충청도·경상도·강원도의 3도가 접경하는 충주·단양·원주·영월·안동·문경을 연결하는 일대에서 활약하였다. 이 거대한 의병 세력은 충주의 일군(日軍)수비대 공격에서 그 모순 특히 신분상의 모순이 드러나 결국 평민출신 김백선(金伯善)을 처형하게 되고, 그 사건이 급속한 약체화 현상을 가져왔다. 그 결과 독자적으로 활약하면서 전국적인 유기체적 존재이었던 이강년 부대를 제외한 다른 부대들은 의병장을 잃고 사산(四散)되어 각지에서 지엽적인 활동으로 전락하게 되었다.

주요 막료들이 차례로 패망하자 의암은 잔존자와 더불어 평안도·황해도의 의진을 찾아가나, 의병운동의 한계를 느끼고 요동(遼東)으로 떠났다. 압록강을 도강(渡江)함에 앞서 1896년 7월 초산 아이성(楚山 阿夷城)에서 '재격백관(再檄百官)'이라는 장문의 격문(檄文)을 지어 천하에 발표하였다. 그는 격문에서 집권관료들을 통박하고 이어서 "지금 나라를 버리고 압수(鴨水)를 건너감은 기필코 원수를 갚고 다시 우리나라에 예의지방(禮儀之邦)을 세우기 위한 것이나, 그렇지 못하면 이역(異域)에서 우리의 옷을 입고 우리의 머리를 하고 우리의 구제(舊制)를 지켜 죽어서 귀국할 것이다" 이렇듯 철저한 주자학적 명분론에 입각하여 비장한 각오로 요동으로 들어갔다. 7월 20일 압록강을 건넌 의병진은 중국 관헌에게 이범직(李範稷)과 부하 장졸이 피살당하고 무기도 빼앗겼다.

의암이 요동으로 간 것은 청병(請兵)하고자 한 것인데 오히려 자신은 물론 부하 219명의 의병과 함께 무장해제를 당하였다. 뿐만 아니라 219명의 의병은 본국으로 되돌려졌다. 그후 1897년 5월 회인현 호려두(胡蘆頭)에 정착하여 재기할 기회를 엿보고 있었다. 이렇듯 의암이 다른 의진과는 달리 정부의 회유에 끝까지 굴하지 않고 군대를 이끌고 만주로 돌아가 재기의 기회를 노렸다는 것은 일찍이 해외 독립운동 기지 구축을 착수하게 된 흔적으로서 주목할 만한 일이다.

1898년 8월 의암은 고종의 소명을 받고 일시 귀국하였으나 초산에서 상소문만을 보내고 알현하지는 않았다. 이듬해 1899년 1월 요동으로 들어가 동지들과 이른바 의체(義諦)를 상약(相約)했는데 그 목적은 전통적인 국제(國制)와 예의를 지켜 장차 재건의 기틀을 마련하고자 한 것이다. 그후 통화현 오도구(通化縣 五道溝)에 거처를 정하자 이정규(李正奎)·백삼규(白三奎)·박정수(朴貞洙)·김상태(金尙台) 등 80여 명이 의암을 쫓아와 있었다. 여기에서 그는 강학(講學)과 저술에 전념하였다. 이즈음 그의 사상은 동도서기론(東道西器論)적 사상 전개를 보이고 있다.

1900년 그가 다시 귀국한 것은 중국의 의화단 사건 때문이었다. 서양사람이 아니더라도 기타 외국인 역시 생명의 위협이 적지 아니하였으며 그 여파가 만주에까지 파급되었기 때문이었다. 귀국 후 의암은 황해도 평산(平山)과 평안북도 용천(龍川)·태천(泰川)·개천(价川) 등지에서 강학하였는데 평산은 종숙인 유중교가 강학하던 곳이고, 태천은 동문 박문일(朴文一)이 강학하던 곳이었기 때문에 자리잡기에 좋은 여건이 마련되어 있었다. 그의 문하에 다시 수많은 인재가 운집하여 그들이 모두 훗일 을사의병으로 활약하게 되었다. 그리고 그가 다시 출국할 때 그를 수행하여 해외 독립운동의 선구적 역할을 담당하게 되었다. 그중 전덕원(全德元)·백삼규(白三圭)·이진용(李鎭龍) 등이 대표적 인물이다.

이렇게 인재를 양성하는 한편 향약(鄕約)을 전국적으로 추진하여 일진회(一進會)에 대항하는 조직을 구축하고자 하였다. 그는 이 일을 위하여 충청도·황해도·평안도 등지를 다니며 향약의 조직과 시행을 권장하였다. 1905년 10월 을사조약이 강제로 체결되고 일제의 침략 야욕이 노골화 되자 의암은 60여세의 노구를 이끌고 전국 유림에 통문을 돌려 비록 병토(兵討)는 못할지라도 언토(言討)·의토(義討)라도 하자는 운동을 전개하고 아울러 백인해(白仁海)·전용제(全庸濟)를 청에 파견하여 원세개(袁世凱)에게 청병하였다. 이때 문인 박세화(朴世和)·원용팔(元容八)·정운경(鄭雲慶) 등이 의병을 일으켰다.

의암은 새로이 결심을 하고 요동으로 거수지행(去守之行)하기로 하였다. 이때 그는 죽음이나 개별적인 항거는 어리석은 일이라고 주장하고 어디까지나 살아서 국권회복을 위한 조직적인 행동을 해야 한다고 주장하였다. 곧 해외기지를 구축하여 장기적인 무력항쟁을 모색하고자 한 것이다. 이를 위하여 요동으로 가던 중 각기병으로 용천에 머물고 말았다. 결국 좌이수의(坐而守義)하기로 결심하고 그후 춘천과 서울을 오르내리며 새로운 항쟁을 대비하였다. 1907년 8월 정미7조약(丁未七條約)이 체결되고 군대 해산마저 당하자 의병운동은 전민족적 항쟁으로 번지고 의병에 참가하는 신분 계층도 다양화되는 등 발전적으로 전개되고, 이를 저지하려는 일제의 노력도 극렬화 되어갔다.

의암은 전국적인 조직적 성토대회로 적을 제압해야 된다고 주장하고 이를 위해 상경하였다. 그리고 의병운동은 국외로부터의 원조가 없이는 종국에 실패할 것이라고 보고, 이를 위하여는 국외에 항구적인 항쟁 기지를 마련하여 그곳으로부터 무기가 공급되고 본토회복 작전을 계획하여야 한다고 판단하고 원산으로 출발하였다. 이미 그의 고향집과 가족은 일군에 의해 불태워지고 참살 당하는 비운을 겪었다. 1908년 7월 원산에서 해로로 연해주 블라디보스톡으로 향하였다. 이때 그의 문인 50여 명이 수행하였는데, 박정빈(朴正彬)·이진룡(李鎭龍) 등 의병장이 섞여 있었다. 떠나기에 앞서 의암은 전국 의병창의소에 대하여 일국진기(一國盡起)와 지구전(持久戰)이 무엇보다도 소중하다고 지적하였다.

블라디보스톡에 도착한 의암은 그곳에서 활약 중인 최재형(崔才亨)·이범윤(李範允) 등의 의병진을 방문 격려하고 이상설(李相卨)·안중근(安重根) 등을 만나 해외에서의 무력항쟁의 기틀을 마련하였다. 그리고 그들과 함께 관일약(貫一約)이란 의병규칙을 만들어 질서를 잡았다. 즉 애국(愛國)·애도(愛道)·애신(愛身)·애인(愛人)의 마음을 길러 장차 나라를 되찾으려는 원대한 계획이었다. 그리고 그는 성급하게 본국 침공(本國侵攻)을 하면 도리어 효과는 적고 피해만 클 뿐 아니라 무엇보다 소중한 인명만 상할 터이니 원대한 장기적 계획을 세워야 된다고 역설하였다. 그후 의암이 예측한대로 국내의 의병운동은 급격히 퇴조(退潮)하게 되었다. 1910년 초 연해주 의병 연합체가 형성되자 이범윤·이남기(李南基)·이상설·정재관(鄭在寬)의 추대로 13도의군도총재(十三道義軍都總裁)의 직에 올랐다.

의암은 문인들에게 의를 지킬 세 가지의 길 첫째 나라에 보화(保華)하고, 둘째 몸으로 수화(守華)하고, 셋째 몸으로 순화(殉華)하는 길을 제시하였다. 이 세 가지 중에서 나라에 보화하는 것은 나라를 되찾은 연후에 가능한 일이고, 몸으로 순화하는 것은 일국인(一國人)이 다 같이 해야 할 일이므로 불가능한 일이니 오직 할 수 있는 것은 몸으로 수화(守華)하는 일이라 하여 동지들과 더불어 이 길을 택하기로 결심하였다. 이 논리에 따라 국내의 모든 지사들은 국내에 머물지 말고 간도(間島)로 나와서 수절(守節)하자고 호소하였다. 의암 자신도 1913년 블라디보스톡에서 나와 간도로 거점을 옮겼다.

그후 서풍현(西豊縣)·흥경현(興京縣)을 거쳐 1915년에는 봉천성 관전현 방취구(寬甸縣 芳翠溝)에 이르러 신병으로 신음하다가 74세를 일기로 타국에서 한 많은 일생을 마쳤다. 70노구로 병마에 시달리면서 탈고한 책이 『우주문답(宇宙問答)』이다. 나라를 잃은 슬픔 속에서 전통의 구제(舊制)를 회복하고자 하였으나 중국마저도 서양의 공화제(共和制)를 채택하게 된 현실을 바라보면서 슬픈 마음으로 저술한 것이다. 이것은 「소의신편(昭義新編)」과 아울러 「의암집(毅菴集)」상하권에 수록되어 편찬되었다.

정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 대통령장을 추서하였다.

<공적개요>

○ 1895 충북 제천에서 거의, 의병장으로 활동

○ 1905∼1908 일제에 대항, 의병항쟁을 격문으로 독려

○ 1910 연해주 지역 13도의군 도총재 성명회 회장

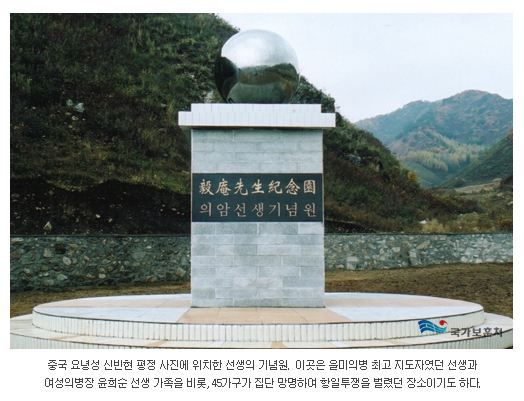

<자료:국가보훈처>