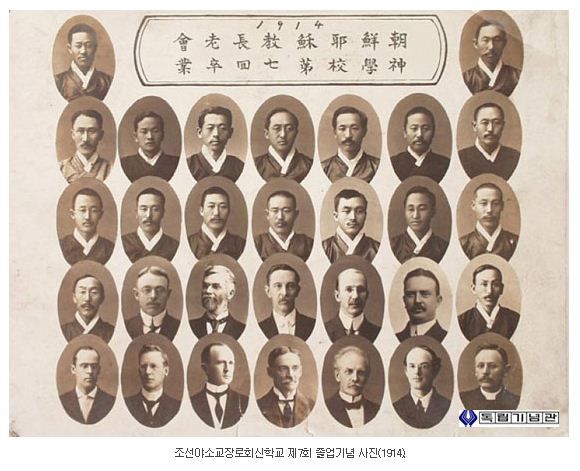

[우리문화신문 = 이윤옥 기자] 송병조 선생(1877.12.23 ~ 1942.2.25)은 평북 용천(龍川) 출신으로 1914년 평양신학교를 졸업하고 기독교 목사가 되었다. 1919년 3·1독립운동이 일어나자 향리에서 시위를 주동하였으며, 동년 10월 2일에는 평양에서 전국 각도 대표 24명이 모여 대한국민총회(大韓國民總會)를 조직하게 되자 향촌회, 부군회(府郡會), 도(道)대회, 국민총회 등의 대표들이 박인관(朴寅寬)을 회장으로 추대하고 그는 양석진(梁錫鎭)·채필근(蔡弼根)·김태희(金泰熙) 등과 함께 평의원(評議員)에 선출되어 독립운동을 추진하고 군자금을 모집하는 등 활동하였다.

|

||

| 송병조 선생 | ||

그러나 일경의 위협과 감시가 점차 가중되자 그는 상해로 망명하여 임시정부의 재무부 참사(參事)가 되었다. 1921년에는 한·중 양국민의 친선과 대일항쟁을 도모할 목적으로 중한호조사(中韓互助社)를 설립하여 유종주(兪宗周)·윤기섭(尹琦燮)·김홍서(金弘 )·여운형(呂運亨) 등과 함께 활동하였다.

또한 같은 해에 기독교 목사 손정도(孫貞道)·이원익(李元益)·김병조(金秉祚)·김인전(金仁全) 등을 중심으로 대한야소교진정회(大韓耶蘇敎陳情會)를 조직하여 국내외 각 교회에 한국의 실정과 독립을 호소하는 진정서를 발송하기도 하였다. 1921년에 임시정부의 영향력이 약화되고 독립운동 사회에 알력이 계속되자 국민대표회의기성위원회가 만들어졌으며, 그는 이 탁(李鐸)·차이석(車利錫)·남형우(南亨祐) 등과 함께 집행위원에 선출되어 국민대표회의 소집을 준비하였다.

1923년 5월에는 윤 해(尹海) 신 숙(申肅) 등이 국민대표회의 명의를 빌려 일방적인 활동을 하게 되자, 독립운동 단체들이 연합하여 이를 규탄하는 성명서를 냈는데 그는 신한청년단(新韓靑年團) 대표로 여기에 참석하여 서명하였다.

1925년에는 임시정부 의정원 의원으로 활동하였으며, 이듬해 2월 18일에 여운형(呂運亨)의 후임으로 의정원 부의장에 선출되었다가 동년 8월 18일에는 최창식(崔昌植)의 후임으로 의정원 의장이 되었다. 1926년 무렵 임시정부가 자금난으로 곤경을 겪게 되자 그는 안창호·염온동·엄항섭 등과 함께 임정경제후원회(臨政經濟後援會)를 설립하여 그 후보위원으로 임시정부 자금조달에 진력하였다.

|

||

1931년 1월에는 흥사단(興士團)에서 경제자활과 자위를 목적으로 공평사(公平社)를 창립하게 되자 그는 엄항섭(嚴恒燮)·선우 혁(鮮于爀)과 함께 이 단체의 감사에 선임되었으며, 동년 10월에는 대한교민단(大韓僑民團)의 임시모연위원(臨時募捐委員)에 임명되어 임시정부를 지원하였다.

1932년 상해 홍구공원의 의거가 일어남에 일군경의 수사가 극심해지자 임시정부는 절강성 항주(浙江省杭州)로 옮기게 되었으며, 당시 임시정부 국무위원이던 그는 차이석(車利錫)·문일민(文逸民)·양우조(楊宇朝) 등과 시국수습방안과 해외독립운동의 통일을 위하여 노력하였다.

1930년 3월에 창립된 한국독립당의 이사장이기도 하였던 그는 한국독립당, 조선혁명당, 한국혁명당, 의열단, 광복단 등의 단체를 통합하여 1932년 10월에 한국대일전선통일동맹(韓國對日戰線統一同盟)을 결성하여 단합된 항일투쟁을 시도하였다. 한편 그는 안창호가 일경에 체포되어 간 후 흥사단(興士團) 원동부(遠東部)의 위원장직을 승계하여 이를 이끌었다.

1933년 6월 21일에는 임시정부 국무회의에서 그를 국무위원으로 선임하였으며, 또한 대한교민단(大韓僑民團)에서는 그를 정무위원장(政務委員長)에 추대하여 상해 교민을 지도하게 되었다. 1934년에는 항주(杭州)로 가서 임시정부에 계속 참여하였으며, 임정 재무장(財務長)의 직무를 수행하는 한편 의정원 의장으로 회의를 주재함과 아울러 동년 12월에는 한국독립당 계열의 남경한족회(南京韓族會)를 조직하여 임시정부를 뒷받침하였다.

|

||

그리고 1935년 11월에는 임시정부의 여당을 구성할 목적으로 이시영(李始榮)·김 구(金九)·조성환(曺成煥)·조완구(趙琬九) 등과 함께 한국국민당을 창당하여 1932년 이후 진강(鎭江), 항주(杭州), 장사(長沙), 기강( 江) 등으로 옮겨 다니며 한동안 정지되었던 임시정부를 재건하는데 큰 도움을 주었으며, 그는 이동녕·조완구 등과 동당 이사(理事)에 선임되어 활동하였다.

1939년 10월에는 기강( 江)에서 임시정부 국무위원을 개선하게 되자, 그는 차이석·이동녕·김 구·홍 진·조완구·조소앙·이청천 등과 함께 다시 국무위원에 선임되어 군사운동의 촉진과 건국강령 제정 등에 진력하였다.

1940년에는 중경(重慶)으로 이전한 임시정부의 국무위원으로 광복군(光復軍)창군 및 중국 정부와의 외교 교섭 등의 활동을 하였으며, 그후 의정원의장, 임정고문, 임정회계원장 등의 직을 수행하다가 1942년 2월 조국의 광복을 보지 못한 채 병사하니, 임시정부에서는 국장(國葬)으로 중경 서남방 토교(土橋)에 안장하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리기 위하여 1963년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

● 1926. 임시정부 임시의정원 부의장, 의장

● 1932. 한국대일전선통일동맹 결성

● 1935. 한국국민당 이사

● 1939. 이후 임정정부 국무위원, 임시의정원 의장 등 역임하며 독립운동 전개

<자료:국가보훈처>