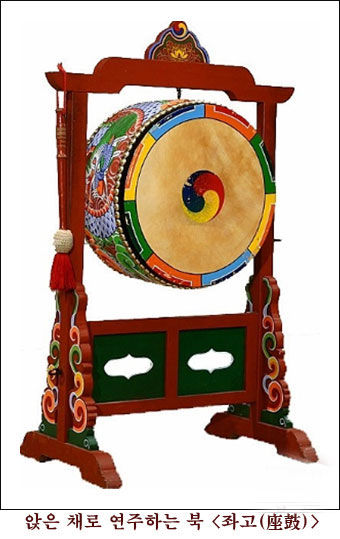

[우리문화신문=김영조 기자] 김홍도(金弘道)의 “단원 풍속도첩” 가운데 <춤추는 아이>라는 그림을 보면 장고 1명, 피리 2명, 젓대 1명, 그리고 해금 1명과 함께 앉아서 북을 치는 사람도 보입니다. 이 북은 좌고(座鼓)라 하는데 궁중음악이나 조선시대 때부터 내려온 삼현육각에 쓰였습니다. 앉은 채로 연주할 수 있도록 높이가 낮은 틀에 북을 매달아 놓고 칩니다. 좌고의 북통에는 용을 그리고, 북면에는 태극무늬를 그려 넣었지요.

|

||

| ▲ 김홍도 <춤추는 아이(단원풍속도첩)>, 국립중앙박물관, 위줄 맨 왼쪽에 앉아서 좌고를 치는 이가 보인다. | ||

좌고는 통일신라 때 관현악 연주에 편성되어 온 대고(大鼓)와 교방고(敎坊鼓)의 전통을 이은 것으로 궁중과 민간에서 잔치에 두루 쓰였습니다. 북을 나무틀에 매고 치면서 좌고라고 부르기 시작한 것은 이왕직아악부(李王職雅樂部)에서 펴낸 《악기도록(樂器圖錄)》에서 그 이름을 확인할 수 있지요. 김홍도의 <춤추는 아이>말고도 조선시대 많은 그림들은 삼현육각에 편성된 좌고의 모양을 다양하게 보여주는데, 앉아서 연주하는 경우에는 북이 맨 왼쪽에 자리 잡고, 행진할 때는 반대로 북이 맨 뒤에 서도록 하는 악기 배열 순서를 볼 수 있습니다. 이 같은 배치는 삼현육각 편성에 있어서 북이 중시되던 전통을 반영하는 것입니다.

이 좌고와 함께 우리나라 북은 대략 20여 종이 있는데 그 가운데 약 10종은 거의 쓰지 않는다고 하며 오늘날에도 쓰는 북은 삼현육각 연주에 쓰는 "좌고", 행진 음악에 쓰는 "용고(龍鼓)", 북춤에 쓰는 "교방고", 불교 의식에 쓰는 "법고(法鼓)", 사당패나 소리꾼이 소리하며 치는 "소고(小鼓)", 판소리 장단에 쓰는 "소리북", 풍물굿에 쓰는 "매구북" 따위가 있습니다.

|

||

| ▲ 앉은 채로 연주하는 북 좌고(座鼓) | ||